縱隔副神經節瘤致異位ACTH綜合征病例報告

病史資料

患者男性,42歲,因“進行性體重增加3年,反復乏力、浮腫1年”于2011年3月16日入院。患者于2008年起逐漸出現體重明顯增加,當時未予重視。2010年2月無明顯誘因出現反復胸悶、乏力,伴視物模糊、雙下肢水腫,無伴咳嗽、胸痛、納差癥狀,自行服用中藥治療后癥狀無好轉,遂至本院心血管內科門診,查血壓升高,最高達221/139mmHg(1mmHg=0.133kPa),空腹血糖達12.7mmol/L。轉診至內分泌科就診。起病以來,食欲好,睡眠欠佳,體重增加25kg。既往體健,無類似家族史。

體格檢查:體溫36.5℃,脈搏77次/min,呼吸17次/min血壓177/114mmHg,身高168cm,體重85kg,體重指數(BMI)30.12/m2,向心性肥胖體型,多血質貌,面色潮紅,滿月臉,水牛背,背部可見散在痤瘡,全身色素沉著,腹部及雙側大腿內側可見紫紋,皮膚菲薄。心界無擴大,心律齊,各瓣膜區未聞及病理性雜音,雙肺呼吸音清,雙下肢輕度凹陷性水腫。

實驗室檢查:血常規未見明顯異常;血生化:空腹血糖波動于12.7~23.9mmol/L之間,鉀3.26mmol/L,鈉147.8mmol/L,總蛋白55.0g/L,甘油三酯6.48mmol/L;激素水平:血生長激素0.21ng/ml(正常參考范圍0~1.0下同),催乳素248.5mIU(45~375),FSH6.4IU/L(1.4~18.1),LH5.3IU/L(1.5?9.3),睪酮1.53μg/L(2.41?8.27);甲狀腺功能:FT415.8pmol/L(11.5~2.27),FT34.70pmol/L(3.5~6.5),TSH0.21mIU/L(0.35~5.5)。血皮質醇0:00為751.1nmol/L,8:00為1015.3nmol/L(118.6~618),16:00為923.3nmol/L(85.3~459.6);ACTH0:00為24.2pmol/L,8:00為30pmol/L,16:00為22.0pmol/L(0-10.12);24h尿游離皮質醇(UFC)6895nmol/24h(153.2~789.4);隔夜小劑量地塞米松抑制試驗(1mg地塞米松):次晨8:00血ACTH18.6pmol/L,血皮質醇1114.8nmol/L,完全未抑制;標準大劑量地塞米松抑制試驗(HDDST,16mg地塞米松):8:00血皮質醇548.21nmol/L,抑制46%;血ACTH15.6pmol/L;24h尿游離皮質醇3085.1pmol/L,抑制55%。考慮血皮質醇結果易受多種因素影響,而24h尿皮質醇較穩定,故認為HDDST可以抑制。

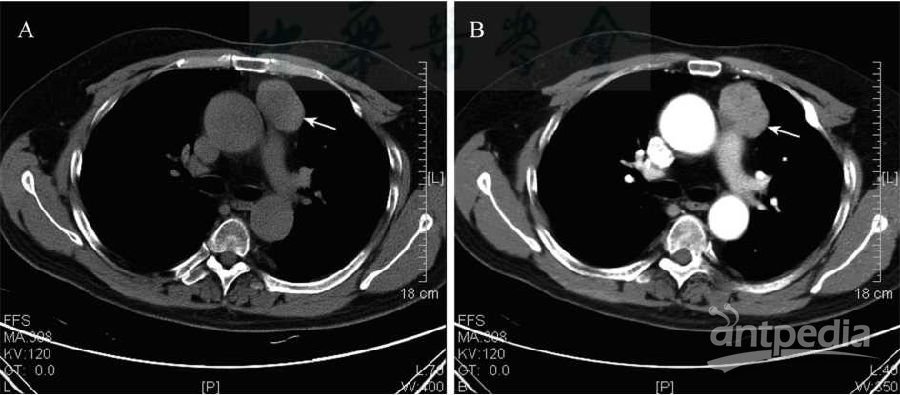

注:A:平掃前縱膈內可見類橢圓形占位病變(箭頭),大小約4.2x3.1cm,邊界清楚,密度均勻,CT值約為50Hu; B:增強掃描后,CT值約為71~88Hu(箭頭),呈中等強度均勻強化,周圍脂肪間隙清晰

圖1 胸部CT平掃與增強掃描

影像學檢查:胸部平片縱隔未見異常。胸、腹部平掃與增強掃描(圖1)示前縱隔占位考慮胸腺瘤可能性大;雙側腎上腺未見異常。垂體MRI平掃與增強掃描未見異常。2011年4月1日在CT引導下對胸腺縱膈腫物行穿刺活檢,病理檢查提示鏡下瘤組織結構、細胞形態和免疫組化表達支持副神經節瘤。

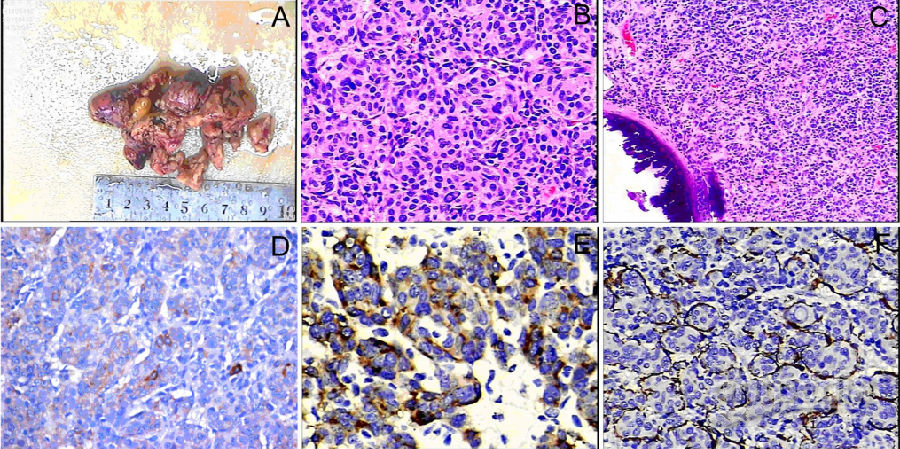

治療經過:在內分泌科血壓、血糖控制穩定后,于2011年4月13日在心胸外科行縱膈腫物切除術。術中見:腫瘤位于左腔上縱隔,位于升主動脈及主動脈弓旁,大小約4.5x4.0x3.5cm3質脆,周圍被脂肪組織包繞,與周圍無明顯粘連,胸腔及縱隔未見明顯腫大淋巴結。術后病理檢查(見圖2):瘤細胞短梭形,排列成巢團狀,可見局部鈣化免疫組化染色ACTH(+)、CgA(+)、S-100(+)。

注:A:術中切除的瘤體,大小約4.5x4.0x3.5cm3 ,質脆,周圍被脂肪組織包繞;B:瘤細胞短梭形,排列成巢團形(HEx100);C:可見局部鈣化(HEx50);D:促腎上腺皮質激素(ACTH)表達陽性(免疫組化染色x400);E:腫瘤細胞人嗜鉻蛋白A(CgA)表達陽性(免疫組化染色x400);F:癌巢周圍支持細胞S-100蛋白表達陽性(免疫組化染色x400)

圖2 副神經節瘤術后標本HE染色及免疫組化病理圖

術后情況:脈搏123次/min,血壓115/75mmHg,血糖6.2mmol/L。術后24h尿游離皮質醇呈進行性下降:7天后為32.9nmol/24h,10天后為15.2nmol/L。2011年5月12日至6月9日患者返院復查,體重63kg,向心性肥胖,皮膚色素沉著減輕,紫紋變淡,每日監測血壓正常,多次測量血鉀、血糖正常;8:00血皮質醇132.2nmol/L,血ACTH 3.6pmol/L,24h尿游離皮質醇180nmol/24h。

討論

異位ACTH綜合征(ectopic ACTH syndrome,EAS)是由于垂體以外的腫瘤產生ACTH,刺激腎上腺皮質分泌過量的皮質類固醇所致,占所有庫欣綜合征發病的10%~20%。大部分EAS不能被HDDST抑制,但極少部分可被HDDST抑制。根據Isidori等對383例EAS病例病因的統計,支氣管類癌腫瘤占>25%,肺小細胞癌約20%,其次為胸腺腫瘤(11%)、胰腺腫瘤( 8%)、甲狀腺髓樣瘤( 6% )、腎上腺嗜鉻細胞瘤( 5% );而副神經節瘤致EAS者則罕見報道,國內尚未有文獻記錄。

副神經節瘤是一類很少見的軟組織神經內分泌腫瘤,起源于神經嵴細胞,大多數為良性,惡性發生率2.4%~14%。一般為無痛性腫塊,部分能合成、分泌和儲存兒茶酚胺及嗜鉻蛋白顆粒,表現為交感神經興奮,極少數副神經節瘤能產生如ACTH等肽類神經激素,而出現典型庫欣綜合征表現。治療上,通過手術徹底清除副神經節瘤腫瘤組織是效的途徑。

本病例患者有典型的庫欣綜合征癥狀,檢查提示血ACTH、皮質醇及24h尿游離皮質醇明顯增高,血尿兒茶酚胺因本院外送檢驗中心未開展故未查,血ACTH及皮質醇節律異常,隔夜小劑量地塞米松抑制試驗未能抑制,HDDST可抑制;垂體MR未見異常,胸部掃描報告提示胸腺瘤;胸腺腫物的穿刺活檢及術中病理均明確表明為副神經節瘤,因此可明確診斷為致異位ACTH綜合征的縱隔副神經節瘤。術后患者隨診ACTH、皮質醇、24h尿游離皮質醇恢復正常水平血壓、血糖水平亦隨之下降,說明治療有效。

經典的HDDST是皮質醇增多癥病因鑒別診斷的經典方法,垂體性的庫欣病可被抑制到對照組50%以下,腎上腺腺瘤或腺癌患者一般不能被抑制。而腫瘤異位分泌約90%。不被抑制,但某些EAS如支氣管類癌分泌ACTH與眾不同,可被大劑量地塞米松抑制。本病例提示,臨床上遇到有典型的庫欣綜合征表現,伴明顯血壓升高、血糖升高、低血鉀患者,即便HDDST能抑制,也應高度警惕EAS的可能,需完善胸、腹CT的 檢查,以免漏診、誤診。若有條件,雙側巖下竇血ACTH水平是鑒別庫欣病與EAS的金標準。