一例原發性中耳異位腦膜瘤病例報告

病例報告

患者,女,50歲,因右耳耳鳴伴聽力下降4年于2015年4月8日入我科治療。

患者4年前無明顯誘因出現右耳博動性耳鳴,持續性,與心跳脈博一致,安靜時加重,伴聽力下降,呈漸進性,無耳流膿,耳痛,無眩暈,無面癱,至當地醫院診斷為“中耳炎”,予氧氟沙星滴耳液治療,未見明顯好轉。

專科檢查:右側外耳道通暢,鼓膜完整、稍紅、內陷。

2015年3月28日本院右側中耳乳突CT平掃示右側乳突氣化尚可,氣房密度增高,中耳鼓室及乳突內見軟組織密度影,鼓竇入口未見破壞。聽小骨顯示,內耳、內聽道未見明顯異常 (圖1)。

圖1 患者術前右側中耳乳突CT平掃 ?1a:橫切面CT圖;1b:失狀面CT圖,↑所指為病灶軟組織

2015年3月28日我院耳內鏡檢查顯示:右鼓膜完整,稍紅,有輕度搏動(圖2)。2015年4月7日本院純音聽閾檢查:右耳輕度傳導性耳聾,聽力損失40 db。

圖2 患者術前電子內鏡檢查?

診斷:右中耳腔占位(膽脂瘤?鼓室球瘤?)。

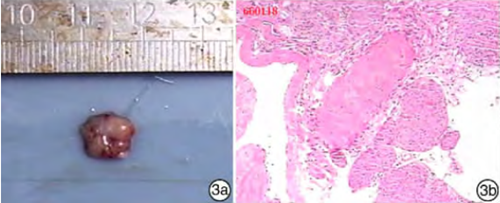

于2015年4月10日在全身麻醉下行右乳突根治術,采用右側耳后溝外切口,右側乳突輪廓化,見鼓竇內有肉芽樣物,呈顆粒狀(圖3a),開放上、中、后鼓室,均見有腫物,蒂在后鼓室,術中見聽骨鏈腫物包裹,砧骨長突破壞,鐙骨完整,天蓋及乙狀竇板完整,遂行腫物切除術,切除的病變組織送病理檢查及相關免疫組織化學檢測。術后抗炎、止血等治療,患者術后無嘔吐、眩暈、無面癱、無頸項強直及腦膜刺激征,術后5d 出院并定期隨訪。

圖3 術后病理 3a:患者手術切除標本大體觀;3b:腦膜瘤病理免疫組織化學鏡下觀

術后病理:送檢灰紅小組織1.0 cm×0.5 cm×0.8 cm,質稍韌。鏡下腫瘤細胞呈不規則巢團狀排列,部分呈合體樣,細胞境界不清,胞質豐富、紅染、核空泡狀,核仁易見,符合(右鼓室)腦膜瘤(皮細胞型)。?

免疫組織化學示:CK(-);EMA(+);6(-);P63(弱+);GFAP(-);Ki-67(1%+);P40(-);S100(-);Vim(+)(圖3b)。術后隨診10個月,自訴無頭暈、頭痛, 無耳鳴、右耳聽力無明顯好轉,檢查術腔已上皮化,未見腫物及分泌物。右乳突MRI顯示:右側中耳乳突區未見明顯軟組織腫塊信號影,雙側內聽道對稱,未見擴大,雙側橋腦小角區結構清晰(圖4)。

圖4 患者術后復查MRI ?4a:T1序列橫切面圖;4b:T2序列橫切面圖

討論

腦膜瘤是起源于軟腦膜及蛛網膜細胞的良性腫瘤,多見于顱內和椎管內,占原發性顱內腫瘤的13%~26%。有少數病例發生于顱腦及椎管外,主要由于極少數人存在異位的蛛網膜細胞,多見于眼眶,鼻腔、副鼻竇、頸部次之,而原發于中耳顳骨乳突內極其罕見。由于中耳乳突結構復雜,其內部不規則的含氣空腔互相貫通,且因發生于中耳的良性腫瘤生長緩慢,臨床可表現為耳部流膿、耳鳴等癥狀。

隨著病情進展,原發性中耳腦膜瘤可以侵及周邊結構,出現陣發性眩暈及聽力下降。因此極易誤診為慢性中耳炎及內耳疾病等,延誤治療,馮永等報道了1例誤診為中耳膽脂瘤患者,術后病理確診為腦膜瘤。Nicolay從等報道了1例因左耳聽力下降就診,經耳內鏡及電子鼻咽鏡檢查排除鼻咽部病變后診斷為分泌性中耳炎,行抗炎及置入通風管治療后未見好轉,進一步CT及 MRI檢查后發現中耳腔內軟組織,經手術治療后病理確診為腦膜瘤。Manjaly等也報道了1例誤診為中耳炎的患者, 經保守治療后行MRI隨訪病變,發現中耳腔內軟組織肉瘤,隨后行手術, 病檢確診為腦膜瘤。

本例患者有耳鳴及聽力下降癥狀,無流膿、無眩暈、無面癱,當地醫院誤診為中耳炎治療。

原發性異位腦膜瘤由于其發生部位不同,大小形態多樣,其影像學表現不盡相同,發生于中耳的異位腦膜瘤影像學缺乏特異性,表現為鼓室乳突軟組織密度影,部分有骨質破壞,與慢性中耳炎的影像表現無特殊差異,多易誤診為中耳炎伴膽脂瘤或肉芽形成,增強CT鼓室乳突軟組織密度影可強化。通過CT及MRI等影像學檢查可觀察病變的部位、范圍、生長方式及其鄰近組織器官的關系,CT可顯示腫瘤引起的骨質改變。中耳異位腦膜瘤確診需術后病理及免疫組織化學,組織學表現基本含有腦膜瘤內皮細胞成分:細胞較大,圓形或橢圓形, 胞質豐富,色淡均勻,邊界不清,核大而圓,染色質少,核內空化。所有腦膜瘤均呈Vim彌漫陽性,大部分腦膜瘤表達EMA。本例患者病理組織表現及免疫組織化學與之基本相符。

原發性中耳腦膜瘤易誤診為中耳先天性膽脂瘤、鼓室球瘤以及其他少見腫瘤,包括神經鞘瘤、 中耳黑色素瘤以及腺瘤等。先天性膽脂瘤主要出現在兒童,既往一般不伴有耳流膿史或發熱史,無博動性耳鳴,硬性耳內鏡可發現鼓膜完整,鼓膜內側有白色物,增強CT腫物未見強化。鼓室球瘤是一種良性腫瘤,也稱副神經節瘤。主要癥狀為搏動性耳鳴,伴傳導性聽力下降,檢查見鼓膜完整,中耳腔見紅色或藍色腫物,增強CT腫物強化,與中耳腦膜瘤難以鑒別,確診需術后病理及免疫組織化學。

中耳異位腦膜瘤對放療與化療不敏感,手術切除是中耳腦膜瘤的首選治療方式。但手術可能損傷中耳內重要神經及血管結構導致聽力及平衡功能的損害,如果手術切除不徹底易于復發。 這就需要臨床醫生具備豐富的手術經驗,明確了解中耳解剖結構和腫瘤侵犯范圍,減少術中、術后并發癥。本例患者手術順利,術后恢復良好,耳鳴明顯緩解術,后MRI復查未提示復發,未見顱內病變。

中耳異位腦膜瘤發病率低,缺乏特異性臨床癥狀及影像學表現,因此臨床誤診率高,易延誤治療,嚴重可導致患者聽力功能永久性障礙。故應提高早期診斷準確率,磁共振掃描可排除顱內病變。手術切除是主要治療方法,確診需術后病理及免疫組織化學。術后定期隨訪可早期提示腫瘤復發,大多數預后良好。