一例頜下區腫塊病例報告

舌下腺囊腫口外型臨床比較少見,均以頜下、頦下或頸部緩慢增大的無痛性腫物而就診,易誤診為淋巴血管畸形、鰓裂囊腫、甲狀舌管囊腫或皮樣囊腫。本文報道1例術前診斷為右頜下炎性腫塊,術中明確為舌下腺囊腫口外型的特殊病例。

?

1病例報告

?

患者,男,10歲,主因右頜下區腫塊反復腫大1年就診。患者1年前右頜下區偶然發現有一杏核大小腫塊,反復腫大,時有局部疼痛,發病后口服消炎藥,腫塊可變小,但反復發作。

?

在外院查彩超提示右頜下腺旁囊實性混合性回聲。否認牙痛史,與進食無關。6個月前來我院就診,門診檢查右頜下區觸及直徑2.0?cm腫塊,界清,可活動,壓痛,質地較硬。

門診考慮右頜下區淋巴結炎?右頜下占位不除外。建議住院治療。

患者觀察6個月后右頜下區腫塊仍反復腫脹,6個月內發作3次,自覺與感冒、勞累有關。

?

入院后查體見右頜下區觸及直徑3.0?cm腫塊,界清,可活動,壓痛,質地較硬。

口內檢查口底無異常隆起,頜下腺導管分泌正常。查螺旋CT+增強提示右頜下區囊實性占位表現。頦下可見多枚腫大淋巴結影像。

?

擬行局麻下診斷性穿刺,因患兒恐懼,不合作未作此項檢查。

入院后初步診斷:右頜下區占位性病變。患兒全麻后行右頜下區腫塊穿刺,吸出極少量果凍樣粘液。術中診斷右舌下腺囊腫口外型。

?

術中摘除舌下腺后在右頜下腫脹處輕壓,自口內切口涌出蛋清樣粘液。術后隨訪3個月,無復發。

?

2討論

?

舌下腺囊腫口外型臨床比較少見,部分患者有消長史。口內檢查口底無異常隆起。穿刺可抽出蛋清樣粘稠液體。劉治慧等認為在超聲診斷的基礎上囊腫局部穿刺為蛋清樣粘稠絲狀囊液可作為重要診斷依據。部分疑難病例中術前不能穿刺吸出典型粘液,局部有不典型炎性表現。

?

吳春云等報道1例下頜下區腫塊時間達數年囊液較粘稠,捫診腫塊質中穿刺未抽出囊液,B超未提示是囊腫,行頜下腫塊探查術,術中確認為口外型舌下腺囊腫而行口內舌下腺摘除術。Jain?R等報道12例疑難舌下腺囊腫口外型中有4例誤診為頜下區膿腫。

?

舌下腺囊腫屬于外滲性囊腫,嚢液積聚在頜下區,嚢液長時間積聚,周圍組織吸收部分嚢液,致嚢液濃縮,出現炎性包裹,周圍淋巴結腫大。局部穿刺不容易抽出,CT值較高。臨床表現為頜下區腫塊。本病例頜下區腫塊有消長史,病史長,邊界清楚,質地較硬,可活動,有壓痛。

?

CT及彩超均提示右頜下區囊實性占位表現,頦下區及頜下區多發腫大淋巴結。發病病史及臨床表現均不典型,臨床診斷會首先考慮淋巴結炎,給予抗炎治療后觀察。

?

在術前檢查中本病例采用了B超檢查和CT檢查。超聲檢查為無創性檢查,對囊腫的定性和體積測定有一定的意義,但缺乏特異性。淋巴血管畸形、鰓裂囊腫、皮樣囊腫等都有其特征性嚢液,穿刺吸出粘液通常可以與上述疾病鑒別。

?

對于術前不能配合穿刺檢查的病例也難以確診。CT對口底軟組織病變顯示不滿意,容易出現誤診。典型的CT表現是經下頜舌骨肌后緣與舌下腺相關的水樣含液區。但CT檢查時大多數因囊內容物差異而密度不同,當囊腫所含粘液的蛋白質較少或兼有膽固醇,則密度較低,囊壁較薄;當所含粘液或膠樣蛋白較高或合并感染時,則呈等密度或高密度。

?

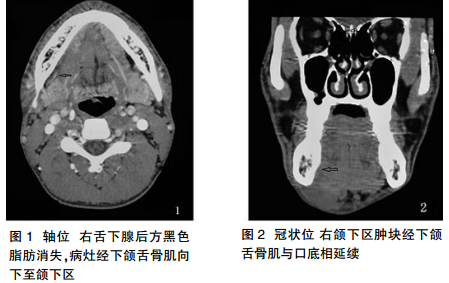

圖1和圖2為增強CT檢查提示右頜下區可見異常軟組織密度影,密度不均勻,內部可見囊性密度區,與右側下頜舌骨肌分界不清,對應皮下脂肪間隙密度增高且結構不清。CT值30IU。CT提示囊實性改變。這時CT影像不容易與甲狀舌管囊腫、淋巴管瘤、化膿性淋巴結炎等相鑒別。

?

徐堅民等提出CT和MRI檢查能清晰顯示病變解剖間隙和與毗鄰結構關系,對于口底和向深部生長的病變以MRI更佳。治療潛突型舌下腺囊腫可經口內切除患側舌下腺,將囊腔內囊液吸凈,而不必在頜下區做切口摘除囊腫。本病例術中先行穿刺吸出粘液,診斷明確后經口內手術切除患側舌下腺,避免了口外切口,患側頜下加壓包扎后痊愈。對于疑難的舌下腺囊腫口外型應詳細詢問病史,結合消長史,進行CT檢查,疑難病例可以行MRI檢查,分析腫塊來源,局部穿刺,結合穿刺液性質才能做出正確診斷,指導臨床治療。