5分鐘了解:啥儀器讓蛋白質組學界誕生如此多牛人大咖

蛋白質組學(Proteomics)一詞,源于蛋白質(protein)與基因組學(genomics)兩個詞的組合,意指“一種基因組所表達的全套蛋白質”,即包括一種細胞乃至一種生物所表達的全部蛋白質。” 1994年澳大利亞的Marc Wikins首次提出蛋白質組(Proteome)的概念,1997年, Peter James(就職于有歐洲MIT之稱的瑞士聯邦工學院(ETH))又在此基礎上率先提出蛋白質組學的概念。基因組學和蛋白質組學的概念又進一步催生了各種各樣的組學(omics),如代謝組學、脂質組學、糖組學等,使系統生物學成為可能。

在蛋白質組學研究領域,有很多做出了杰出貢獻的科學家。中國的蛋白質組學的著名學者大家都已比較熟悉,比如CNHUPO的組織者和會議上那些著名的大會報告、邀請報告的演講人。本文列舉了國外的蛋白質組學牛人大咖,雖然蛋白質組學是應用學科,但縱觀下文眾位大咖,各個在質譜學上的造詣都甚為了得,他們在質譜上改硬件、寫軟件、造流程、設計質譜適應的報告離子,開創了一種又一種新型的蛋白質組學研究方法。

是的,沒有什么不好啟齒的。1994年蛋白質組學概念誕生之前,“質譜無用論”曾一度在科學界蔓延:“用其它方法就能解決問題,干嘛要用這么貴的質譜?”

1994年后,蛋白質組學對質譜提出了越來越多的要求:靈敏度、分辨率、離子化方式、碎裂方式、采集速度、數據處理、動態范圍…… 可以說,質譜技術的迅猛發展,和蛋白質組學界科學家們水漲船高的要求密不可分。雖然蛋白質組學的科學家們對當今的質譜還是不夠滿意,還在繼續激勵著各大質譜儀器公司提升性能,但質譜今日的發展已經涵蓋了我們所要探索的各個領域,生命科學、臨床、環境、食品、藥品、材料、石油、化工、地質、核工業……

在大家一哄而上,發展定量的、符合標準要求的、第三方測試的、臨床測試的一系列質譜時,請稍微停下腳步想一想:如果我們不從科學研究的角度,去研究那些現在尚不能被廣泛應用的“陽春白雪”的、“科學幻想”的質譜尖端技術,我們如何能做出劃時代的原創工作?我們又如何在下一輪科學質譜用于標準化測試時贏得哪怕10%的競技場?

1、Ruedi Aebersold

1954年9月12日出生于瑞士,母校是巴塞爾大學,現在蘇黎世ETH系統生物學研究所。

Ruedi Aebersold與Leroy Hood一起于2000年在美國西雅圖創辦了系統生物學研究所(ISB),促進了包括蛋白質組學在內的多種組學的發展。(日本也于2000年在東京建立了系統生物學研究所,中國的系統生物學重點實驗室依托于中科院上海生命科學研究院,建于2006年。)Aebersold所發表的論文總被引次數超過了5萬次。

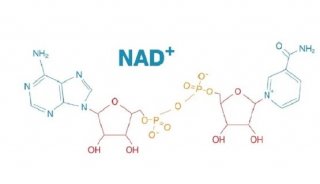

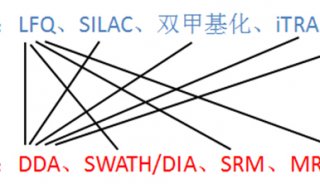

Ruedi Aebersold對蛋白質組學的最大貢獻是發明同位素標記技術(ICAT)做蛋白質組定量,最早發表于1999年Nature。后來Ruedi還發明了子離子標記定量iTRAQ和DIA(非數據依賴的采集 Data independent acquisition)技術。

Ruedi Aebersold曾獲HUPO含金量最高的成就獎,他本人也經常是HUPO世界大會的分會主席或大會特邀報告人。Aebersold還獲得包括美國質譜協會(ASMS)大獎在內的許多專業大獎。Aebersold教授是瑞士人,1983年在巴塞爾大學生物中心獲得細胞生物學博士學位。從那時起,他成為華盛頓大學和不列顛哥倫比亞省的教員,直到2000年,他共同創立了西雅圖的系統生物學研究所(在華盛頓大學)。2004年,他接受了蘇黎世瑞士聯邦理工學院生物技術研究所(ETH)的全職教授一職,2005年1月,他的研究小組成為新成立的分子系統生物學研究所的第一個組成部分。

2、Mathias Mann

1959年10月10日出生于德國,在哥廷根大學學習數學和物理。他于1988年在耶魯大學獲得博士學位,在獲得Nobel獎的約翰?芬恩(John Fenn)的團隊中工作。

德國馬普研究所的Mathias Mann,Mann發表的論文有多篇都在蛋白質組學領域被引用次數前10位,不少被引用次數都上千次。

Mathias Mann在蛋白質組學最大的貢獻是發明了蛋白質組體內標記技術SILAC,這種技術也是公認的應用最為廣泛的蛋白質組學定量標記技術。Mann后又開發了MaxQuant和Perseus等系列搜庫、鑒定、定量和下游數據分析軟件。

Mathias Mann在哥廷根大學學習數學和物理,于1988年在耶魯大學獲得博士學位,曾在獲得Nobel獎的約翰?芬恩(John Fenn)的團隊中工作。Matthias Mann 是被引用最多的德國研究人員,H 指數超過 200,超過 200,000 次引用(谷歌學術)。Mann 實驗室是基于質譜的蛋白質組學技術和應用的領導者,20 多年來一直處于該領域的前沿。除了在馬普所生物化學研究所的團隊,Matthias Mann 還是哥本哈根諾和諾德基金會蛋白質研究中心 (NNF-CPR) 蛋白質組學項目主任,他也是臨床蛋白質組的負責人。

多年來, Matthias?Mann教授的實驗室與布魯克深度合作,開發PASEF技術,實現更快速度、更高靈敏、更強大的鳥槍法蛋白質組學分析。最近,他們又在此基礎上與Zuerich?ETH的Ruedi?Aebersald教授、Ben?Collins博士以及多倫多大學的Hannes?Roest教授合作,在timsTOF?Pro上開發出最新的DIA技術,稱為DIA-PASEF,獲得更快、更深的蛋白組學覆蓋。

3、John Yates III

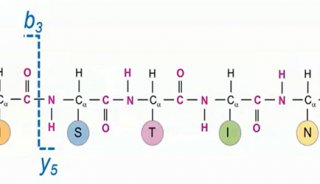

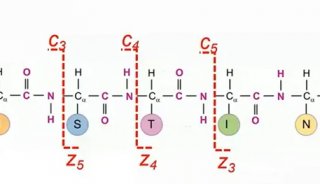

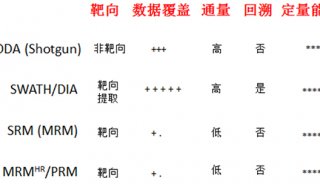

美國Scripps研究所,主要貢獻是:發明蛋白質組學的Shotgun(鳥槍)法,并開發了SEQUEST MS/MS數據庫檢索軟件,同時和Thermo Fisher合作,在LCQ質譜做蛋白質組學的質譜上廣泛安裝SEQUEST,導致了質譜大規模地用于蛋白質組學而不是其它如電泳等技術。迄今,更多從事組學研究的人習慣于用LC-MS/MS而不是跑膠來進行大規模的shotgun,同John Yates開創的這一蛋白質組學流程非常相關。當然,SEQUEST主要使用的是DDA采集(數據依賴的采集),隨著計算機技術的進步數據處理能力的提升,Ruedi后來提出了DIA。如果說Ruedi是蛋白質組定量方面的先驅,那John Yates就是大規模生物標志物發現方法的開創者。

Yates于1980年和1983年分別取得緬因大學學士和碩士學位,1987年取得弗吉尼亞大學博士學位,87-92年曾分別在美天主教大學和加州理工大學工作,1992-2000年一直在西雅圖的華盛頓大學工作,2000年后在圣地亞哥La Jolla的Scripps研究所工作。國內的董夢秋研究員是從Yates教授處回國的。

4、Steven Gygi

Steven Gygi 博士獲得猶他大學藥理學和毒理學博士學位,當時從事小分子質譜研究。1996年,他到西雅圖的華盛頓大學Ruedi 處從事博士后研究。2000年,Gygi博士進入哈佛醫學院,加入細胞生物學系。目前,他是兩個質譜中心的主任(Taplin生物質譜中心,賽默飛多路復用Multiplexing蛋白質組學中心)。

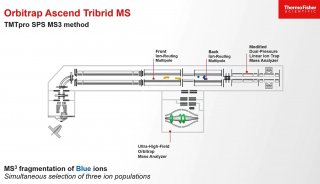

Gygi 實驗室的研究圍繞開發和應用基于質譜儀的蛋白組學領域的新技術,其中包括對多種蛋白質特性的系統的、蛋白質組范圍的測定,這些特性有:表達水平、修飾狀態、結構、定位、功能和相互作用。該實驗室致力于開發和應用各種細胞環境中的蛋白質表達和蛋白質磷酸化修飾的快速、敏感、定量和多路分析技術。2014年,Gygi領導科學家們在質譜分析的基礎上,開發了一種全新的蛋白質組學技術——QTV。這一技術能夠在病毒感染的過程中,對宿主和病毒蛋白的實時動態進行系統性定量分析,展現病毒與宿主的具體互作過程。這一技術發表在Cell雜志上。2015年,在發表于Cell雜志上的另一篇論文中,Gygi和Wade Harper領導的一個研究小組著手捕獲及編寫人類蛋白質組中所有蛋白質復合物的目錄,構建出了一張他們稱作為BioPlex網絡的圖譜。利用高通量的親和純化及質譜法,他們研究了超過10%的人類蛋白質組。BioPlex 是一個蛋白質相互作用網絡,由 2,500 多個不同的免疫沉淀實驗組成,以不同的人類蛋白質作為誘餌。該網絡覆蓋超過9,000種蛋白質,是迄今發表最大的蛋白質互作網絡。此外,還改進了串聯質量標簽 (TMT) 等樣品多路復用技術,以便使用高分辨率質譜法同時分析多達 16 個蛋白質組學樣本。

5、Richard D. Smith

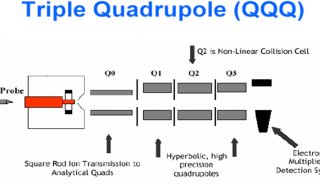

美國太平洋西北國家實驗室,1990年首次用三重四極桿質譜Top-down(自頂而下)分析完整蛋白。

史密斯于1971年獲得洛威爾技術學院化學學碩士學位,1975年在猶他大學獲得物理化學博士學位。太平洋西北國家實驗室(PNNL)蛋白質組學研究主任,生物科學部首席科學家和巴特爾研究員。研究興趣廣泛涉及先進方法,儀器和信息學能力的開發和應用及其在生物研究中的應用,特別是蛋白質組學和代謝組學。從 20 世紀 70 年代開始,Smith 發表了關于多個主題的同行評審論文,包括質譜法、電子回旋共振質譜法、離子-分子反應、分子器件、超臨界流體等。這些早期工作使他被認為是國際公認的質譜和分離技術專家,他的研究推動了醫學和環境分析領域的儀器學以及生物化學領域取得了進步。

史密斯博士是在PNNL的NIH生物醫學技術資源中心和在美國能源部高通量蛋白質組學中心的主任。他是華盛頓州立大學,猶他大學和愛達荷大學化學系的兼職教員。史密斯博士在國家和國際科學會議上發表了350多篇邀請或全體講座,并且是700多種出版物的作者或共同作者。史密斯博士擁有37項ZL,并獲得了12 項R&D 100大獎,入選有史以來R&D 100發明40強,榮獲2003年美國化學學會分析化學獎,美國質譜學會質譜杰出貢獻獎(2013),R&D雜志2010年度科學家;Marcel Golay獎(2019)。

Smith曾獲得的R&D 100獎項如: 毛細管電泳電噴霧電離質譜(1988年);超臨界流體溶液快速膨脹過程(1988年);Rapid Microdialyzer快速微透析儀(1998年);MICLEAN/MICARE Process(1998年);電動離子漏斗(1999年);開發FT-MS蛋白質組快車(2003年);超靈敏的點噴霧離子化質譜源和接口(2009);微芯片上的離子遷移譜(2010);組合正交的淌度和質量評價技術(2015);用納噴霧離子源(SPIN)進行亞周圍環境壓力下的離子化(2015);無損離子操控結構(SLIM)(2017)。

6、Donald F. Hunt

Donald Hunt是弗吉尼亞大學化學和病理學教授,美國藝術與科學學院院士。他以在質譜領域的研究而聞名,開發了電子捕獲負電子質譜(ETD),在FT-MS方面做出許多貢獻。

在將近半個世紀的職業生涯中,Donald F. Hunt一直是質譜領域的先驅。Hunt 發表了 3,500 多篇文章,培養了100多名研究生和博士后進入學術領域,并在質譜領域處于領先地位,此外還教授 14,000 多名醫學預科學生。他的杰出貢獻是:開發質譜儀器和方法來分析蛋白質,對蛋白質組學和質譜學領域產生了巨大影響。Hunt于1968年來到弗吉尼亞大學,成為開發利用質譜研究生物有機分子技術的先驅。質譜學起源于物理化學,但Hunt和其他一些先驅者表明,這些工具也可以應用于生物,并最終用于生物醫學用途。

Hunt 是超過 25 項ZL和ZL申請的共同發明者,曾共同撰寫了 350 多篇學術出版物,并躋身全球 130 位引用最高的化學家之列。2007年,《國際質譜雜志》為Hunt專門撰寫了整版文章,很多科學家的發現論文,有很多工作來源于Hunt早期的創新工作,該文章包括亨特的長篇簡介和他的職業生涯對質譜的深遠影響。

7、Joshua Coon

威斯康星大學化學和生物化學系教授,他特別關注質譜法測量生物分子的分子質量,以及它在蛋白質組學中的應用。Joshua Coon和John Syka(賽默飛)一起,在弗吉尼亞大學Donald Hunt的實驗室做博士后時,于2004年發明了電子轉移離解(ETD)。更多請見:ETD:將成為蛋白質組學研究的標準方法

8、Neil Kelleher

美國西北大學卓越蛋白質組學中心主任。對蛋白質組學的最大貢獻是發展了Top-down 自上而下的蛋白質組學。

1997年,Neil Kelleher 在康奈爾大學完成了與Tadhg Begley和Fred McLafferty的聯合研究生工作,之后他到了哈佛醫學院的Christopher Walsh的實驗室。這種高性能質譜和酶學培訓,使Neil過去十年中在厄巴納-香檳大學的獨立實驗室開展了大量研究。2010 年,Neil Kelleher課題組搬到了西北大學,課題組主要三方面工作:自上而下蛋白質組學、天然產物生物合成/發現、染色質生物學,并被認為是這三個領域的重要力量。Kelleher 博士在推動化學和生物學中高性能質譜技術開發和應用方面取得了成功,他發表150篇文獻,H因子為39,培養50名博士生/博士后學員,并通過 Web 向全球 500 多個實驗室提供 ProSight 軟件。Kelleher 團隊的核心基于技術開發方面的專業知識,使用傅立葉-變換質譜儀進行復雜混合物分析,用于蛋白質組學和代謝組學的靶向應用。Kelleher博士在生物合成、多肽和非核糖核酸產生的多肽發現方面有獨特建樹。Kelleher 實驗室的其他研究包括使用天然的蛋白質來有效檢測其翻譯后修飾,對染色質和癌癥生物學有特殊興趣。

2009年獲得美國質譜學會Biemann獎章;2008年獲得美國化學會匹茲堡會議成就獎;2006年獲得美國化學會輝瑞獎(酶化學);2006年獲得美國化學會Findeis獎(測量科學);2005年獲得總統早期職業生涯獎(科學和工程領域)。

9、Kathryn Lilley

英國劍橋大學,主要貢獻是蛋白質組學定量技術。2018年,Kathryn Lilley獲得HUPO大獎,獎勵其在蛋白質組學研究方面的杰出貢獻。

Lilley現任劍橋蛋白質組學中心主任。該中心包括Lilley研究小組和CCP中心實驗室。CCP是一個國際公認的蛋白質組學中心,致力于開發強大的蛋白質組學技術,適用于各種生物學問題,為CCP的合作者和中心的客戶提供新技術。

CCP的研究主要集中在以下幾個主題:時空蛋白質組學方法的發展;分析翻譯后修飾的變化;為定量蛋白質組學創建強大的分析流程;開發信息學工具以支持上述內容;轉錄組和蛋白質組之間的關系;空間翻譯。

10、Pierre Thibault

加拿大蒙特利爾大學,主要貢獻為:應用生物質譜和蛋白質組學到細胞生物學

Pierre Thibault于1988年獲得蒙特利爾大學分析化學博士學位,職業生涯始于加拿大國家研究委員會,擔任蛋白質化學研究員。2001年至2004年,他就職于卡普里昂制藥公司蛋白質分析部。然后,他加入IRIC,在那里他運營蛋白質組學研究組和高級蛋白質組學和化學基因組學分析中心(CAPCA)。皮埃爾?蒂博還是化學系的教授和醫學院生物化學系的認證成員。

11、Michael Maccoss

Michael MacCoss的主要貢獻是穩定同位素標記技術以及近期的Skyline軟件。MacCoss自 1994 年佛蒙特大學本科時起就一直從事質譜儀器研究。在1995年和1996年的兩次暑期實習期間,Mike在Merck研究實驗室Patrick Griffin博士的蛋白質質譜實驗室工作時,開始對質譜的生物醫學應用產生興趣,他從師于Dwight Mattews教授獲得博士學位,研究開發穩定同位素和質譜方法學,用于測定人體氨基酸和蛋白質代謝。完成學位后,MacCos博士轉到Scripps研究所在John R. Yates III教授處做博士后。

MacCoss 博士于 2004 年以基因組科學系的教職員的身份來到華盛頓大學,他的實驗室專注于開發和應用基于質譜的技術,對復雜的蛋白質混合物進行定量表征。MacCoss 實驗室一直積極將這些工具應用于生物學的重要領域,包括但不限于衰老的基礎生物學、蛋白質-蛋白質相互作用、蛋白質半衰的測量、轉錄調控、蛋白質組學、和臨床診斷。實驗室以其在蛋白質組學軟件工具(Skyline)的開發和支持方面的專業知識而廣為人知。

12、Albert Heck

荷蘭Utrecht(烏得勒支)大學,主要貢獻:基于質譜的結構生物學

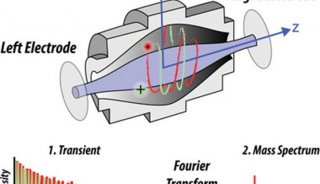

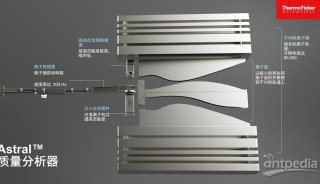

Albert J.R.Heck,1964年11月25日生于荷蘭戈茨Goes,荷蘭Utrecht大學質譜和蛋白質組學領域的教授,荷蘭蛋白質組學中心的科學主任。Heck專注于質譜、蛋白質組學的技術開發和應用。Heck發明了TiO2和Ti4+-IMAC的磷酸化肽富集技術。Heck 率先使用替代蛋白酶和混合肽碎裂的技術(例如 EThcD、UVPD)。他的研究小組還在多細胞生物體中引入了15N標簽和具有低成本的二甲基標簽。Heck的蛋白質組學研究主要集中在癌癥、干細胞和免疫學上。除了蛋白質組學的努力,Heck 團隊還以其在質譜結構生物學方面的專長而聞名,使用原生質譜(非變性質譜,Native-MS)、交聯和/或 HD 交換質譜法;Heck 實驗室開發了用于分析完整蛋白質和蛋白質復合物的專用儀器,最近還開發了一種新的高質量數范圍 Orbitrap,這是自上而下蛋白質組學和原生質譜學的重大突破。通過XlinkX工作流程的開發,他們還促進了蛋白質組寬交聯研究。

Heck 2013年獲得 HUPO 發現獎,2014年獲得歐洲蛋白質組學協會(EuPA)的蛋白質組學先鋒獎。2016年,他獲得ACS Frank H. Field 和Joe L. Franklin (弗蘭克?菲爾德和喬?富蘭克林)獎。2014 年,他當選為 EMBO 和荷蘭皇家科學與藝術學院 (KNAW)會員。2017 年,Heck 獲得了荷蘭最杰出的科學獎"斯賓諾薩獎"(Spinoza Prize)。2018年,赫克獲得國際質譜學會的湯姆森獎章(Thomson medal)和克雷布斯獎章(Krebs medal,FEBS)。

13、Catherine Costello

美國波士頓大學,HUPO前任主席,主要貢獻為:質譜技術發展及應用。

凱瑟琳?科斯特洛于1994年來到波士頓大學。同年,她成立了生物醫學質譜研究中心,該中心已成為國際公認的研究中心。她主要在MED生物化學系工作,并在生理學與生物物理學系和化學系擔任副職。她的研究側重于測定具有生物重要性的聚合物的結構和功能,通過洞察同人類疾病相關的分子結構,革命性地改變了生物化學的一個重要領域。她是 300 多篇科學論文的作者或合著者,在多家主要期刊的編輯委員會任職,并榮獲過許多獎項和榮譽,包括當前的 AAAS 研究員獎和 2010 年美國化學會的Field and Franklin獎,這是該領域的最高榮譽之一。

在新方法開發上,特別關注糖生物學,因為碳水化合物及其結合物(糖蛋白、糖脂等)涉及靶向和免疫系統識別、神經系統生長和發育,感染、寄生蟲反應、致癌和其他關鍵過程。這些復雜分子的完全結構表征技術比線性生物聚合物(蛋白質和寡核苷酸)的方法要少得多。最近引入的新型質譜離子化方法以及質量分離和檢測手段的迅速發展,使得即使面對復雜的混合物,也能對低至皮摩爾含量的樣品進行結構研究。

注:美國科學促進協會(AAAS)是世界上最大的科學協會,成立于 1848 年,為全世界272個附屬協會和科學院提供服務,并出版同行評審的科學期刊《科學》。

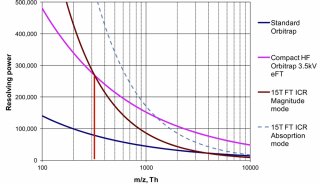

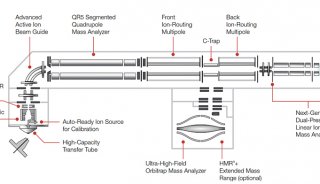

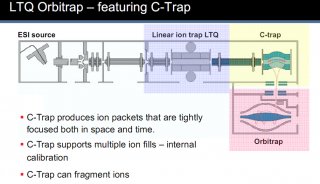

14、Alexander Makarov

Orbitrap的發明人Alexander Makarov

德國Thermo Fisher Scientific 生物質譜全球研發總監,領導研發Orbitrap質譜儀。更多可見:Orbitrap的過去、現在和未來

-

焦點事件

-

企業風采

-

精英視角

-

焦點事件

-

焦點事件

-

標準

-

企業風采

-

企業風采