海洋魚類的恒溫演化與環境適應機制獲揭示

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員林強團隊聯合廈門大學環境與生態學院教授王大志團隊、德國康斯坦茨大學教授Axel Meyer等合作,研究揭示海洋魚類的恒溫演化與環境適應機制。相關研究發表于Cell集團旗下國際綜合刊物《創新》(The Innovation)。

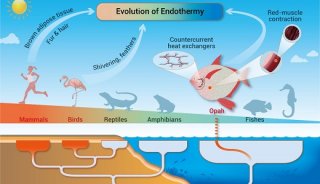

在脊椎動物演化史上,恒溫的出現是一個重大進化轉變。傳統認為,哺乳類和鳥類是典型的恒溫動物,而實際上恒溫已在其他脊椎動物分支中獨立進化多次。月亮魚是目前已報道的唯一一類“全身恒溫”的魚類,改寫了魚類都是變溫動物的傳統認知。月亮魚是研究恒溫早期起源與演化的理想對象,同時也是展現不同恒溫物種趨同演化的絕佳案例。

月亮魚的體溫可以比周圍海水溫度高約5℃,它通過不斷拍打胸鰭利用肌肉收縮大量產熱,并且在其鰓部存在一個逆流熱交換的血管網絡以減緩血液流經鰓部時的熱量散失,這種極強的產熱和保溫能力使得月亮魚成為名副其實的恒溫魚類。

研究人員組裝了染色體水平的月亮魚基因組,發現其基因組中的轉座元件含量較高,其長末端重復序列(LTR)的含量在目前已報道的魚類中是最高的,研究團隊在LTR的周圍找到了多個能量轉化、視覺發育相關的基因,并富集到如氧轉運、ATP結合等關鍵能量代謝通路。這些功能基因周圍轉座元件的頻繁跳躍可能為基因的適應進化及表達調控提供素材。

恒溫在脊椎動物中獨立進化多次,是一個典型的趨同演化性狀。研究人員選擇具有恒溫特征的脊椎動物進行趨同進化分析,篩選到如線粒體鈉鈣交換蛋白、谷氧還蛋白—3等基因在多個恒溫物種譜系中具有顯著的趨同信號,這些基因在線粒體鈉/鈣離子交換與血紅蛋白成熟方面發揮關鍵作用。

此外,研究人員發現血紅素合成、電子傳遞鏈活性等相關基因在恒溫物種中具有更快的進化速率。研究結果揭示不同譜系的恒溫脊椎動物在進化上存在明顯分子趨同特征。

研究還發現月亮魚基因組中多個與肌肉發育、收縮過程,以及逆流熱交換血管系統形成相關的基因(如肌鈣蛋白troponin、血管內皮調節蛋白robo4等)受到顯著的選擇或者發生特異性擴張。此外,與氧化磷酸化、糖代謝等過程相關的多個基因也發生適應性變化。這些基因的適應性變化可能共同驅動了月亮魚恒溫性狀的發生與維持。

月亮魚是紅肌體重占比最高的魚類之一,其胸鰭基部發達的紅肌是主要產熱組織。魚體多個部位肌肉組織的轉錄組和蛋白組數據比較分析發現,氧化磷酸化和產熱相關基因、蛋白在胸鰭紅肌中高表達,同樣作為產熱組織,胸鰭紅肌與背部紅肌的基因表達模式也更相近。此外,研究還探討了恒溫為月亮魚帶來的諸多生存優勢,如以MHC為代表的適應性免疫系統的特化以及感官系統的適應進化。

“恒溫在脊椎動物中的演化歷程為我們進一步認知動物的環境適應機制提供了一個窗口。”林強表示,月亮魚作為海洋環境中一個獨特的恒溫物種,改變我們對于恒溫動物的傳統認知,其完整的基因組信息也為我們認識恒溫的早期起源與演化提供了重要線索。

該研究工作得到了中國科學院基礎前沿計劃“從0到1”原始創新項目、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項、國家自然科學基金杰青項目、國家科技基礎資源調查項目等聯合資助。中國科學院南海海洋研究所助理研究員王信、曲朦和劉雅莉為該論文共同第一作者,中國科學院南海海洋研究所研究員林強、廈門大學教授王大志、德國康斯坦茨大學教授Axel Meyer為共同通訊作者。

-

標準

-

科技前沿

-

項目成果