2016微流控微尺度分析會議大會報告 探討微流控技術發展

分析測試百科網訊 2016年5月7日,2016國際微流控芯片與微納尺度生物分離分析學術會議(ICMSB)(蘭州)、第十屆全國微全分析系統學術會議 (MicroTAS)、第五屆全國微納尺度生物分離分析學術會議(MSB)在蘭州大學開幕。會議由中國化學會主辦,蘭州大學承辦,南京大學、復旦大學、浙江大學協辦。本次會議為廣大從事微流控芯片、毛細管電泳、微納尺度分離分析及相關領域的工作者和廠商提供學習、交流和展示的良好平臺。5月7日上午的大會報告由復旦大學楊芃原教授、南京大學鞠熀先教授主持。

復旦大學 楊芃原教授

南京大學 鞠熀先教授

大會報告中,南京大學陳洪淵院士、中科院大連化學物理研究所張玉奎院士、西北工業大學Pavel Neuzil教授、法國巴黎高等師范學院陳勇教授紛紛帶來了精彩的報告,回顧了微納流控三十年的發展,探討了微流控技術的新發展。

南京大學 陳洪淵院士

南京大學陳洪淵院士的報告題目是《Micro-Nanofluidics-Retrospection,Summary and Prospection》,對微納流控芯片三十年來的發展進行回顧、總結與展望。

微流控源于微機電系統即MEMS技術,而其最早的探測技術主要結合了色譜技術,這兩大領域的結合最終催生了世界上第一個真正意義上的微流控芯片。真正提出微流控概念是20世紀90年代初,1990年Andreas Manz課題開始將色譜、電泳等分離手段集成到硅片上,他們從物質分析的需求出發,提出了微全分析系統的概念。不論是色譜還是微全分析,早期進入微流控領域的大多是分析化學研究者,主要研究內容是物質分離、分析,其微型化和匹配作用等,因此微流控始終與分析學科緊密聯系。

陳洪淵對微納流控三十年來的研究情況進行統計分析,從前沿刊物上發表的論文和實際應用情況,闡明了學科發展的概況和基本趨勢,按照歷史發展順序分析了微納流控中各個學科的交叉情況,并選擇了數個有代表性的案例,總結其研究模式和策略,以挖掘微納流控服務于科學前沿的核心優勢。

陳洪淵說:“我們可以借微納流控相關學科的最新成果和研究思路,抓住三大主要趨勢:1、標準化、集成化、規模化;2、與生命科學前沿緊密相結合,構建智能生物傳感界面,為生命科學研究提供工具;3、抓住納米尺度的機遇,革新理論,發展單分子分析、單分子器件。把握微納流控的技術前沿和應用前沿:在生命科學中特別抓住單細胞、單分子、模擬生物三個核心操控技術,面向生命科學的重要問題開展研究。從微納流控的根本物性出發開展研究,特別是微納系統中更好的物質操控性、時空分辨性、環境控制性、表面調控性、高通量性質。”

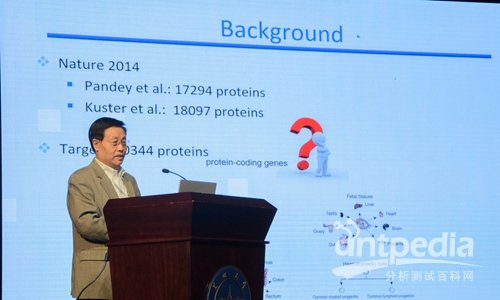

中國科學院大連化學物理研究所 張玉奎院士

中國科學院大連化學物理研究所張玉奎院士的報告題目是《Proteome Identification Goes Deep while Quantification Goes Accurate》。張玉奎院士介紹,近年來通過發展樣品預處理、分離和定量的新材料、新方法和新平臺,顯著提高了對蛋白質組定性和定量分析的能力。報告中詳細介紹了蛋白質定性定量分析的新方法。

針對膜蛋白溶解度低,且現有增溶劑存在抑制酶活或干擾質譜檢測等問題,發展了基于離子液體—氯化-1-十二烷基-3-甲基咪唑的膜樣品預處理新技術,將其應用于HeLa細胞全蛋白質組的分析;針對蛋白質組樣品的高度復雜性,為提高對蛋白質和多肽的分離能力,研制了多種新型無機-有機雜化整體材料。

現有的蛋白質組定量方法主要有基于肽段在一級譜母離子峰強度和二級譜報告離子強度兩種定量方法。前者存在一級譜譜圖復雜、定量結果精密度差、定量分析通量低、動態范圍低等不足;后者存在定量準確度差、動態范圍低等不足。基于不同原子的質量虧損值不同的現象,張玉奎課題組設計完成了準等重標記蛋白質組定量方法體系,實現了蛋白質組樣品的化學標記和代謝標記,實現了蛋白質組的高準確、高精密度和寬動態范圍的定量分析。

目前絕大多數的蛋白質組定性和定量分析都采用離線多步的流程。不僅花費時間長,而且存在著樣品污染、丟失的可能性。張玉奎介紹,通過發展“一站式”的在線蛋白質樣品預處理系統,以及構建多種集成化蛋白質組分析平臺,顯著提高了定性和定量分析的通量和自動化程度。

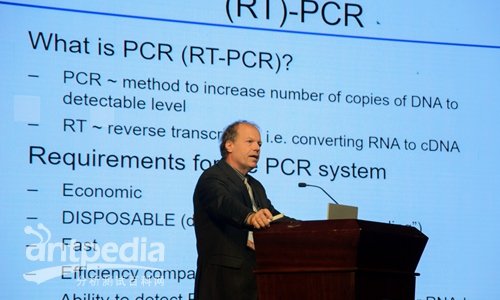

西北工業大學 Pavel Neuzil教授

西北工業大學的Pavel Neuzil教授帶來的報告題目是《Microfluidic (lab-on-a-chip) for Diagnostics》,介紹了用于診斷的微流控芯片。

Pavel Neuzil介紹了用于診斷的一個實時定量聚合酶鏈反應的小型化系統,可以同時檢測到4個樣品——陰性、陽性對照組和兩個樣本。報告中顯示,該系統可以用于檢測禽流感病毒或埃博拉病毒核酸。

法國巴黎高等師范學院 陳勇教授

法國巴黎高等師范學院陳勇教授帶來的報告題目是《Nanobioengineering of cellular microenvironment:From culture dish to culture patch》。

陳勇介紹,通過模擬體內細胞微環境和組織結構,他們設計了一種用于離體培養和易于集成到微流體裝置的貼片式器件,將這個器件用于控制人類誘導多功能干細胞的分化,比傳統的培養皿方法表現出許多優勢。報告中展示了這個貼片式器件在再生醫學和藥物評價方面的巨大潛力。

更多會議報告請關注分析測試百科網的后續報道……