賣房子做出Nature封面成果,他還想為同行眾籌個“家”

“我是個‘折騰家’。”第一次見到劉小春,這位36歲的科學家笑著這樣自我介紹。

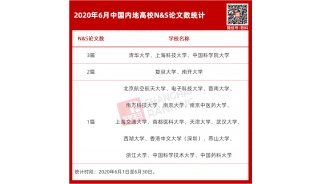

賣掉自己的房子買設備,為湊經費帶動同事拿出買房首付款、墊上彩禮,聯合百名科學家自籌近1000萬元成立研究院,創辦面向社會服務的電子顯微分析中心,在B站“隆重”發布“劉小春年度個人演講”,組織投資者日主題活動,帶著自家孩子上臺演講,打造自媒體團隊宣傳業務……

這些“折騰”行為,始于2019年10月。當時,劉小春來到長沙理工大學工作,新單位、新環境,面對無經費、無設備、無團隊的窘境,在“躺平”和“折騰”間,他選擇了后者,還在科學網博客上充滿激情地寫道:

“我,在一個小小的學校,但有大大的夢想,一個‘科研七彩夢想’……我們勇敢邁出一小步,就有希望擁抱整個世界……”

3年多過去了,他的夢想實現得怎么樣了?

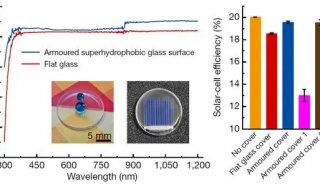

他最新的成果是,和合作者打造出像紙一樣薄、一樣可彎曲的太陽能電池。這一成果登上5月24日出版的《自然》(Nature)封面,劉小春是論文的通訊作者之一。

《中國科學報》記者因這一成果而登門造訪,卻發現這位活力四射的青年科學家背后的故事遠比一篇頂刊論文豐富。

今年5月24日出版的《自然》封面文章,劉小春是論文的通訊作者之一。受訪者供圖

直博4年沒論文,第一篇就發Science

劉小春是大山里走出來的孩子,本科從中南大學畢業,以年級第一的成績保送直博中國科學院大學,隨后到中國科學院金屬研究所工作。

讀博期間,劉小春的第一篇論文,就以第一作者身份發在了Science上。那還是2013年10月,中國學者不是頂刊“常客”的年代。這樣的成績,非常少有。

但劉小春坦言,高光的求學履歷背后,也曾有不為人知的焦慮。當時,他已直博第四年,雖各方面成績很優秀,但一直沒有論文產出。“看著同學們都先后發論文,我也很著急。”

不過,劉小春并沒為打破這一現狀而發低層次的論文充數。他主攻金屬納米結構相關的研究,師從中國科學院金屬研究所盧柯院士和張洪旺研究員。

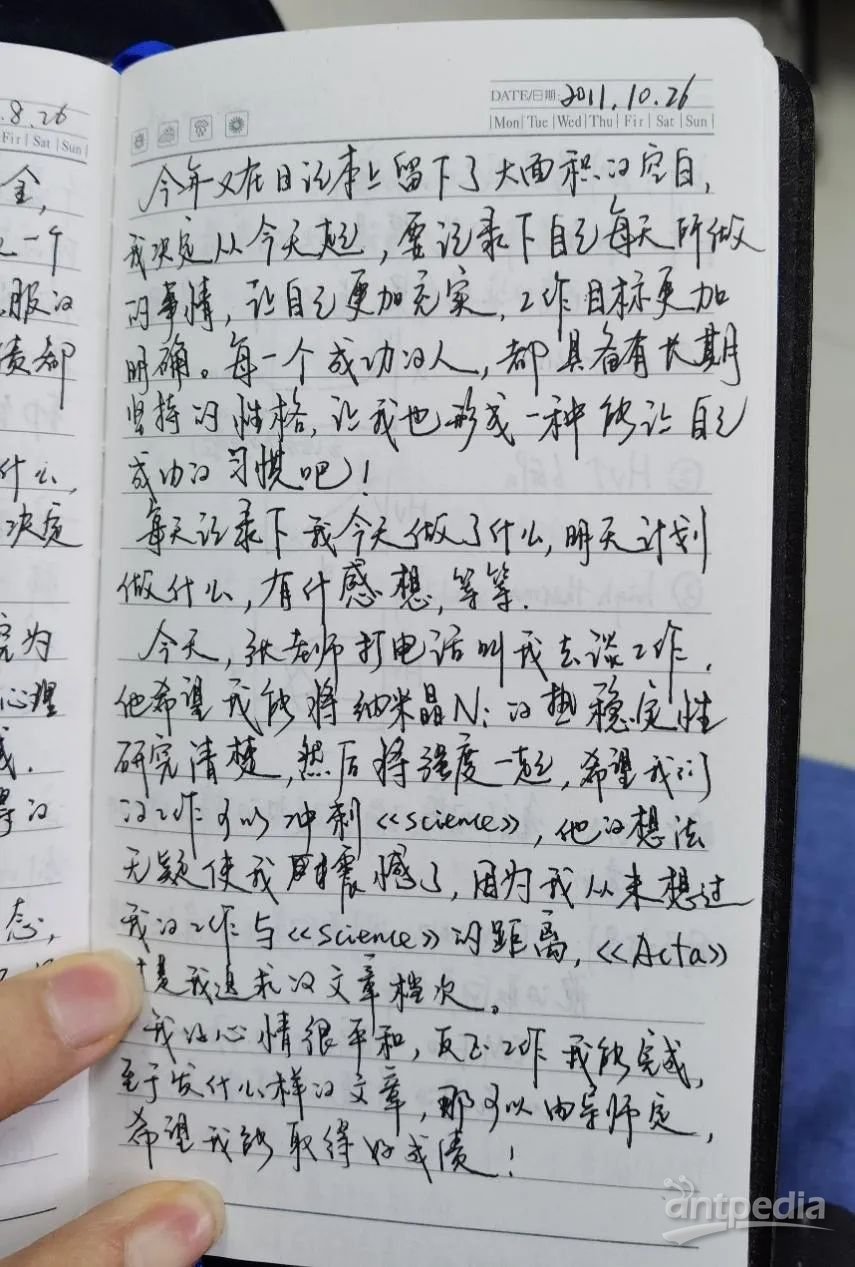

“我很清楚記得,2011年10月26日,導師叫我談工作,希望我能將納米晶Ni的熱穩定性研究清楚,沖刺Science。”導師的想法讓劉小春頗為震撼,“那時,我從來沒想過能發表Science級別的科研成果。”

劉小春特意在日記本上記錄了那次談話:“震撼之余,我的心情很平和,反正工作我能完成……希望我能取得好成績!”

劉曉春讀博時的日記。受訪者供圖

此后一年多,他幾乎每天泡在實驗室。“我在導師的指導下反復打磨研究內容,記得有段時間盧柯老師在北京市委黨校進修,其間不能離京,我好幾次從沈陽坐車到北京,在盧老師請假間隙向他匯報工作,我們經常在快餐店小桌子上邊吃便餐邊談研究進展。”劉小春說。

正式向Science投稿后,劉小春心情很忐忑,每天都盼望能有論文被接受的消息。他的想象中,一旦被接受,導師肯定會高調宣布。

“沒想到的是,有次我和導師在北戴河參加學術會議茶歇時,導師輕描淡寫地告訴了我論文已經被接受的消息。”劉小春回憶。

雖然直到入學四年才發表首篇研究論文,但劉小春終于憋了個“大招”。“論文發出后,在當時的學生中成了爆炸性新聞,我也是那一屆唯一發Science的。”享受這種難得喜悅的同時,劉小春也一再回味導師之前低調處理的深意,“我開始希望把科學家當成我職業生涯的終極目標去追求,而不只是發一篇兩篇頂刊論文”。

現實很骨感,不甘“躺平”就放手一搏

求學生涯的科研成績和中國科學院工作的履歷,奠定了劉小春較高的學術起點,他和妻子想過赴美國繼續深造,但簽證受阻后,同為湖南人的夫妻倆萌生了回家鄉工作的想法。“我覺得是時候鍛煉自己的‘單飛’能力了。”這樣的念頭日益堅定,并最終成行。

有這樣的履歷,為何不去科教資源更集中的“北上廣”?“我沒有海外留學經歷,而當時‘海歸’在國內高校更受歡迎。”劉小春坦誠地說,去“北上廣”落戶是個問題,“生存壓力更大,我沒多少積蓄,不太敢去”。

“離開金屬研究所時,還是有諸多不舍,能在中國科學院這樣的平臺工作實屬難得。我當時就想,如果到新單位后能獨立創出一番成績,也不枉導師的培養。”劉小春回到了湖南,并在博客上寫下自己的激情與夢想。但來到長沙理工大學后,躊躇滿志的他才真正體會到青年科研工作者的艱難處境。

首先,招人難。劉小春在到長沙理工大學的一年多里,努力招了4名科研助理。“當時學校給的科研啟動經費已經花得差不多了,由于科研產出的周期也比較長,4個科研助理短時間內就走了3個。”

其次,科研經費難申請。劉小春說,最致命的打擊就是他申請的科研經費基本上都批不下來。究其根本原因是沒有建立起成熟的科研平臺,在業界沒有影響力,與其他科研團隊的合作機會也很少。

劉小春曾天真地以為高端科研設備是科研院所標配,但剛來長沙理工大學時,“材料科學與工程學院還沒有金屬專業,院里連一臺切割金屬的電火花線切割機都沒有”。

他在年度個人演講里坦言當時的心情:“沒去985,沒去211,這次入職省屬高校,我覺得自己險些搞砸了科研生涯。”他開始思考要不要繼續堅持下去。

與此同時,他也很快發現,自己遇到的這些難題,也是很多青年科研工作者、尤其是“雙非”院校的“青椒”們正在面臨的共同問題。不甘躺平的劉小春問自己:我能不能趟出一條路,讓自己走出困境,也給處于相同處境的年輕科學家提供借鑒呢?

“時間是最寶貴的。”劉小春加入長沙理工大學的時候剛滿33歲,“這是人生中最具創造力的黃金年齡,是最有干勁的時候,我不想在不確定性和迷茫中憋屈地浪費光陰。”

決定“折騰”后,劉小春反而沒有那么大壓力,“什么都沒有的時候,也就沒了包袱,一身輕松,倒可以放手一搏。”

“自救”破局不留后路,賣房子錢不夠同事彩禮來湊

劉小春向《中國科學報》記者展示的諸多科研經歷照片中,一張“空房子”照片格外顯眼。那正是他初來長沙理工大學時所擁有的科研場所。

劉小春剛到長沙理工大學時空蕩蕩的科研場所。受訪者供圖

“這是我的舞臺,只是還沒有道具,也缺少‘演員’。”劉小春笑著說。

2020年5月,長沙理工大學材料科學與工程學院成立了金屬研究所,劉小春任所長。短短3個月,劉小春吸引2名青年科學家和4名全職技術人才加入團隊。

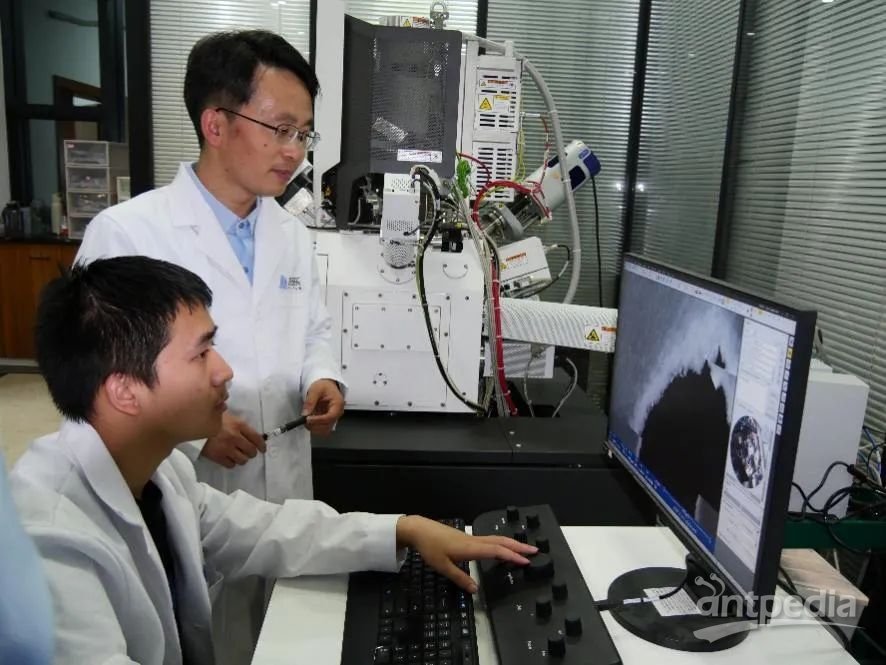

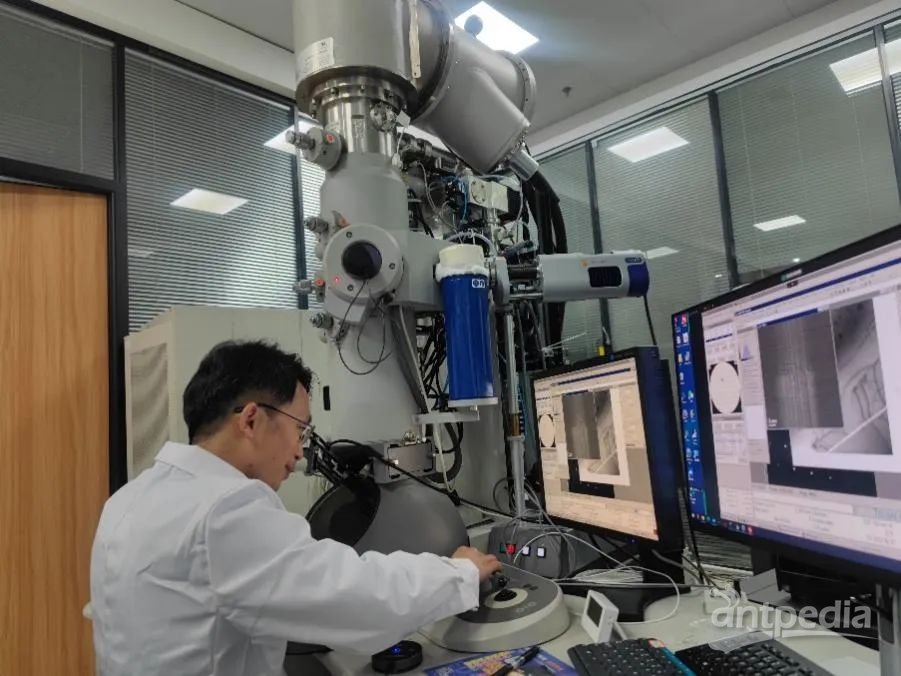

劉小春指導研究生對樣品選區進行定點FIB取樣。王昊昊攝

下一步,劉小春開通了微信公眾號“科七夢”。從此,有了自己的發聲平臺。

為何取一個如此理想主義甚至有點“中二”的名字?記者在他的首篇博文里找到了樸實的答案。“也就是科研七彩夢想,就像彩虹一樣。這是我在科研低谷時想到的,不管是科研還是生活,都需要絢麗多姿的色彩讓人生更有意義,希望看到彩虹時內心能受到鼓舞。”

有了“根據地”和發聲平臺,接下來到了最難的找經費環節。劉小春說,當時大家干勁很足,但苦于沒設備干活。

劉小春決定自己先“打個樣”。他和妻子商量后,賣掉了他們在沈陽住了近4年的房子。賣房的錢不是拿來在新的工作地買房,而是購買科研設備。

但錢還是不夠。當時他們計劃買一套二手的賽默飛FIB設備,這是研究納米材料很先進且必不可少的工具,預算至少要400萬元,但劉小春的房子只賣了200萬元。

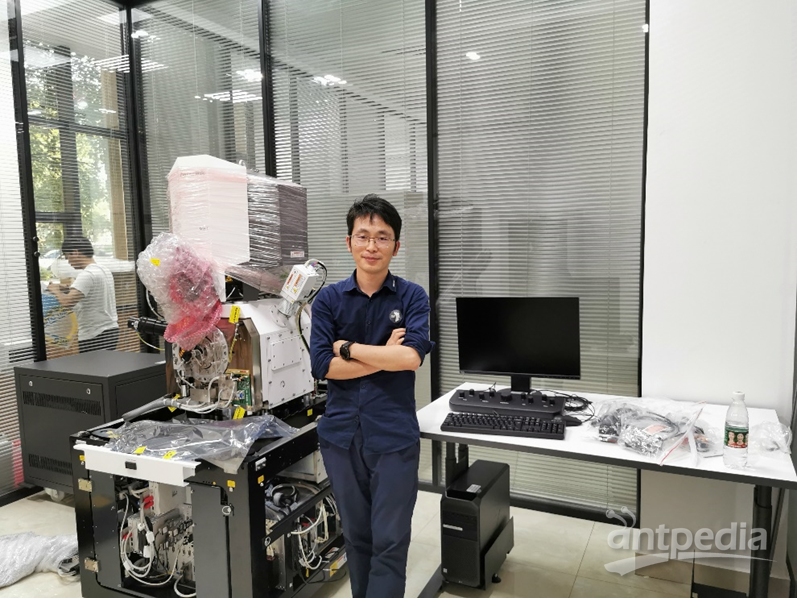

劉小春和他集資買的首套設備合影。受訪者供圖

剩下的缺口怎么補?

這時候,劉小春團隊的其他成員,也做出了常人有點難以理解的決定。

2020年8月,結束西澳大利亞大學博后研究工作的劉玉敬,被劉小春的學術才能打動并加入團隊。他于2022年入選斯坦福大學“全球前2%頂尖科學家榜單”。

“逐漸熟悉后,我發現劉老師是個很務實的人,所以當購買設備的錢不夠時,同事們積極想辦法,我則把自己買房的首付款拿出來墊上。”劉玉敬說。

劉玉敬要比劉小春大兩歲,按理來說買房的需求更為迫切。“現在我還是租房住,我愛人也很支持,當時我們的同事吳翔還把結婚的彩禮拿出來買設備。”

最近發表的Nature研究論文,劉玉敬是共同第一作者,“該成果只是我們眾多科研成果中的一個,以后還會有很多。”他自信地表示。

拿彩禮、賣房子、墊首付“三人組”合影,從左至右分別為吳翔、劉小春、劉玉敬。受訪者供圖

劉小春賣房子買設備后,研究圈子里一直在流傳他的故事。“當時有位朋友問我,萬一創業失敗怎么辦。現在回想起來,我們當時也沒有想過失敗后會怎樣,沒有給自己留退路,只能成功。”劉小春說。

靠二手設備做出Nature封面成果

一路“折騰”過來,劉小春練就了好多“絕活”,善用二手設備就是被逼出來的技能。他從不以用二手設備而感到尷尬,反而頗為自豪。

集資買第一臺設備后,劉小春團隊又陸續購買了多臺相關設備,并自費建設了一個高水平的材料電子顯微分析平臺,命名為“長沙凱普樂電鏡中心”。中心現有的70%以上設備都是二手的。

劉小春組織團隊成員進行團建與培訓。受訪者供圖

但經常“撿漏”的劉小春也有“打眼”的時候,他購買的一套二手日立掃描電鏡,買回來后一直無法正常使用,“現在還在嘗試解決問題”。

起初,電鏡中心的設備只供劉小春自己的團隊使用,但隨著合作的科研團隊與企業檢測需求越來越多,他們發現其實大家都缺少科研儀器設備與高端檢測能力。

“還有一個很有意思的現象,一些企業在技術研發過程中,往往擔心核心技術泄露而不愿意找一些有產業化能力的科學家團隊合作。”劉小春說,“曾有一個企業家打趣地說,找凱普樂電鏡中心合作,就是因為我們不搞產業化,只做些表征分析工作,他正好不擔心技術泄露。”

自那以后,劉小春決定將電鏡中心的高端儀器設備面向全社會開放,對外提供測試業務。“我們已實現中心的盈利與良性循環,這為后續購買更高精的設備打下了很好的基礎。”劉小春說。

劉小春操作電子顯微鏡在B站直播間展示磁性材料原子結構。受訪者供圖

此次Nature的封面成果,劉小春和他的伙伴們集資購買的首套設備做出了重要貢獻。

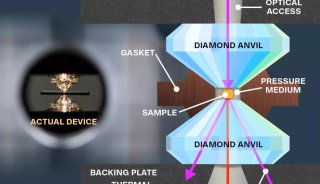

晶硅太陽能電池以晶硅為基體材料,是目前最廣泛應用于光伏產業的太陽能電池,但因其不可彎折等特性,仍受限于太空等應用場景。

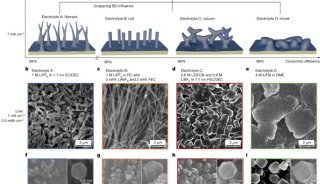

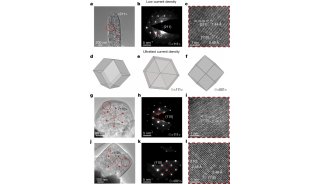

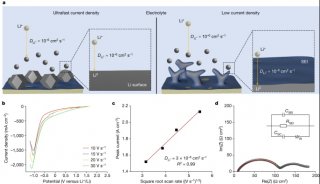

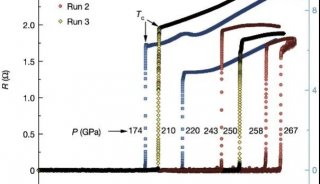

劉小春團隊和合作者采用先進的雙球差校正透射電子顯微鏡表征技術,揭示了單晶硅片從本征“脆性”向輕質“柔性”轉變的微觀機理,為研發更輕質、更高效率、更低成本,可突破傳統應用場景的柔性晶硅太陽能電池奠定了理論基礎。

“中國科學院上海微系統與信息技術研究所的劉文柱、張麗平、孟凡英、狄增峰和劉正新是此次Nature成果論文的其他通訊作者,他們制備并發現了單晶硅片經邊緣化學和等離子體鈍化處理后,具有柔性特征,但是底層的機理未知;我們的團隊則通過先進的電子顯微鏡揭示了其內在的微觀機理。”劉小春說,這次成果進一步印證了跨領域交叉合作研究、科學家協同創新是產出高水平科研成果的關鍵。

淋過雨后,他想為同行造一把超級大傘

經過幾年的“折騰”,劉小春收獲了優質團隊和高精尖的設備庫,科研產出也越來越多。這種情況下,似乎已經沒有進一步“折騰”的必要了。

但他很快發現,只有平臺遠遠不夠,沒有科學家的深度參與,就無法實現“材料檢測”向“材料研發”的模式升級。

劉小春對樣品微區進行聚焦。王昊昊攝

“我的夢想才起步。”劉小春說,接下來他要來一番“大折騰”,融合科學家的智力和已有的高端硬件設備,打造全新科研合作模式——科學“家”(Scientist-hub)。

他解釋說,科學研究的成本是很高的,經費、平臺和團隊都很重要,在任何一個方面有短板的科學家,其發展都會遇到阻力。“既然我們有了很好的設備平臺,何不把相關領域的科學家也聯合起來,實現科學家智力資源、實驗室硬件平臺和專業技術人才的聯合與共享,和企業的中小型項目與技術需求結合,獲得足夠的現金流,反哺科學研究。”

為此,劉小春希望聯合100名科學家,眾籌1000萬元,采購4臺高端電子顯微鏡,成立先進材料(務實)創新研究院,全面匯聚科學家的智力資源,為企業和社會的技術難題提供科學解決方案。

不是人人都可參加研究院的創建。按照劉小春的要求,必須是在一線科研崗位且具有博士學歷,研究能力要與其他成員互補,原則上不能有兩名相同細分研究領域的科學家加入。

也就是說,劉小春希望打造一個擁有百名科學家的“廣義科研合作聯盟”,科學家可以互相合作聯合開展系列研究。“關鍵在于構建真正由科學家自己主導的科學研究基礎設施平臺,激活科學家的內在發展潛能。”劉小春說。

為什么要向科學家籌錢,而不是找地方政府或企業家?劉小春認為,科學家的智力聯合是“核武器級別”的競爭力,發展的最初階段找企業家投錢,釋放的股份太多,科學家將不再有發揮智力的舞臺和積極性。“當研究院正常運行時,我們將有更多經費和精力做研究。”

目前,研究院已籌集意向出資金額1156萬元,實繳到賬金額超700萬元。

“劉老師賣房子買電鏡、成立科學家聯盟等事跡我們圈子里都知道,他特別有魄力。”東南大學青年首席教授孫文文在2019年末學成回國后,也短暫經歷過“辦公室空空、實驗室也空空”的“苦日子”,但最讓她頭疼的是和企業對接科技需求。“企業往往不會相信一個初來乍到的研究者,我們也就很難拉到項目。”

“劉老師找到我后,我毫不猶豫地出資加入了研究院。”在研究院,孫文文很快結識了很多科學家和企業家,“相信在這個有科學家共同信譽背書的‘大家庭’里,和企業對接項目和研發需求,會更容易些。”

“希望企業家在找項目合作方的時候,多考慮一下我們這些自費建科研平臺的務實科學家們”,劉小春呼吁,“我們從零開始構建信譽體,一定會用務實的態度做好每項研究。”

他坦陳,也有人質疑他“把科研做成生意”。“很少有科學家公開討論學術和商業之間的話題,不管你學術造詣多高,如果在商業上有盈利總感覺學術就變味了。我是沒得選擇,必須創業才能活下去。當創業成功后用自己賺到的錢反哺學術研究,這確實是很特殊的科研之路,但似乎也并沒有錯。”劉小春說。

對此,孫文文認為,每個科學家的成長之路都不同,關鍵是找到適合自己的路,靠“折騰”籌集資金正是劉老師探索出來適合自己的路。“也有不少科學家一旦和商業沾上邊,心思就不在科研上了,但劉老師很難得,他總能在融完資后又快速撲到科研上。”

“生命的意義在于折騰。”劉小春不掩藏他的“野心”:未來他要聯合更多科學家的智力資源,構建具有盈利能力的科研平臺,讓那些平凡但擁有創新能力的科學家們,自信地大步走到創新舞臺中央。

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件