他36歲讀博,61歲發Science封面論文,中學生也能懂

100年前,德國動物學家、行為生態學創始人卡爾?馮?弗里希發現采集蜂在回巢時候,會以“8字舞”的方式運動,從而向其他蜜蜂傳遞蜜源的消息。1973年,弗里希因為一系列有關蜜蜂“舞蹈語言”的發現,獲得了諾貝爾獎。

百年來,大家都默認了一點,那就是這種神奇的信息溝通方式是蜜蜂與生俱來的本能。

“為什么沒有人懷疑這個結論?”當中國科學院西雙版納熱帶植物園(以下簡稱版納植物園)研究員譚墾問出這個問題時,勢必要和多數人唱反調。

可他怎么會在乎成為那個少數者呢。

“養蜂”出身的譚墾,36歲讀博;41歲發表他的第一篇SCI論文;今天(3月10日),61歲的他和團隊因為一個顛覆學界認知的發現,首次登上了《科學》封面。

譚墾第一時間把這個消息告訴了已經98歲高齡的父親。“老爺子高興極了,他說‘我沒有想到你能做到這個樣子’。”

譚墾科研生涯比一般人慢了不止一拍。可那又如何?譚墾說,科學研究從來都是一場長跑。他的內心一直有一個信念:所有的好事終將來到。

最新一期《科學》封面

簡單,卻直擊心靈

在哺乳動物和鳥類中,許多行為都是先天本能和后天學習共同作用的結果。“蜜蜂的語言會不會也受到長輩們‘言傳身教’的影響呢?”七八年前,譚墾和學生董詩浩產生了一個奇思妙想。

“你們是在開玩笑吧。”同行朋友的反應并沒有讓譚墾感到意外。

我們人類大腦有860多億個神經元,而蜜蜂大腦只有不到100萬個神經元。不僅是蜜蜂,科學家至今也沒有發現過其他社會性昆蟲擁有這樣的學習能力。

想法對不對,證據說了算!事實上,這項研究最終征服《科學》審稿人的,就是憑借一個精巧的實驗設計。

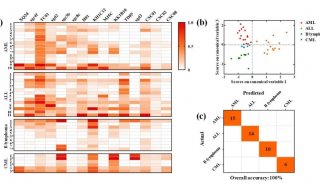

這個實驗可以用腦洞大開來形容。譚墾團隊在世界上第一次用了一群缺失長輩的幼蜂來進行對照實驗。與在自然蜂群里成長的蜜蜂相比,幼蜂群中的蜜蜂在成長過程中缺失了向有經驗的采集蜂學習表演舞蹈的機會,就像嬰幼兒在成長初期喪失了跟成人學習和互動的機會。

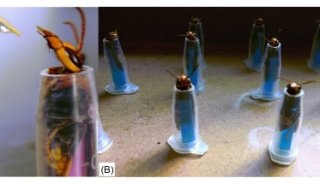

在實驗過程中,研究人員首先訓練幼蜂群和自然蜂群準備出巢的采集蜂,在其訪問距蜂巢150米遠的飼喂器時,對它們逐一標記。當這些被標記的采集蜂回巢開始跳舞時,用攝像機記錄它們的舞蹈,對舞蹈的持續時間、角度、搖擺次數等多個指標進行數據采集、分析,看看它們的表現是否有所不同。

飼喂盤上標記蜜蜂

對蜜蜂舞蹈進行數據采集

實驗結果超出了譚墾的預期。幼蜂群里,才9日齡的蜜蜂就開始飛出蜂房進行采集工作,而在自然蜂群里,這個時間一般是20日齡。他幽默地表示,這就叫“窮人的孩子早當家”。

最重要的是,研究人員對比發現,幼蜂群由于缺乏向長輩互動學習的機會,它們表演的舞蹈存在明顯的缺陷和誤差,非常混亂。

采集蜂正在舞蹈

“雖然隨著它們采集經驗的自我積累,部分誤差會有所減少,但永遠趕不上自然蜂群,而且擺動時間(指示距離)的誤差是始終不會改善的。”論文通訊作者譚墾解釋,“這也意味著,幼教缺失對蜜蜂舞蹈準確性的影響是伴隨終生的。”

語言表達不準確,蜜源“情報”就會出錯,不僅跟隨蜂的數量減少,采集效率也會大打折扣,最終影響到整個蜂群的生存發展能力。

這項研究的深刻意義就在于,它揭示了腦容量很小的無脊椎動物也具備“言傳身教”的能力,相互交流和學習是蜜蜂社會取得成功的基石。

其實,整個實驗的核心內容簡單到幾句話就能概括,也許一個高中生就能看懂這篇頂刊論文。但科學發現不在于簡單與否,而在于能否呈現一個精彩的故事,以及背后蘊含的科學思想是否真的讓人耳目一新。

當被問及理想的科學研究是什么樣的,譚墾習慣用他喜歡的電影來作比喻。“我們常常會被那些看似簡單的故事感動到淚流滿面,比如《阿甘正傳》《心靈捕手》。因為導演的眼光太毒了,他知道如何擊中影迷的內心,啟發我們思考自己的人生。”

譚墾說:“從某種意義上看,科學家和藝術家一樣,都是一群‘靈魂工作者’。”

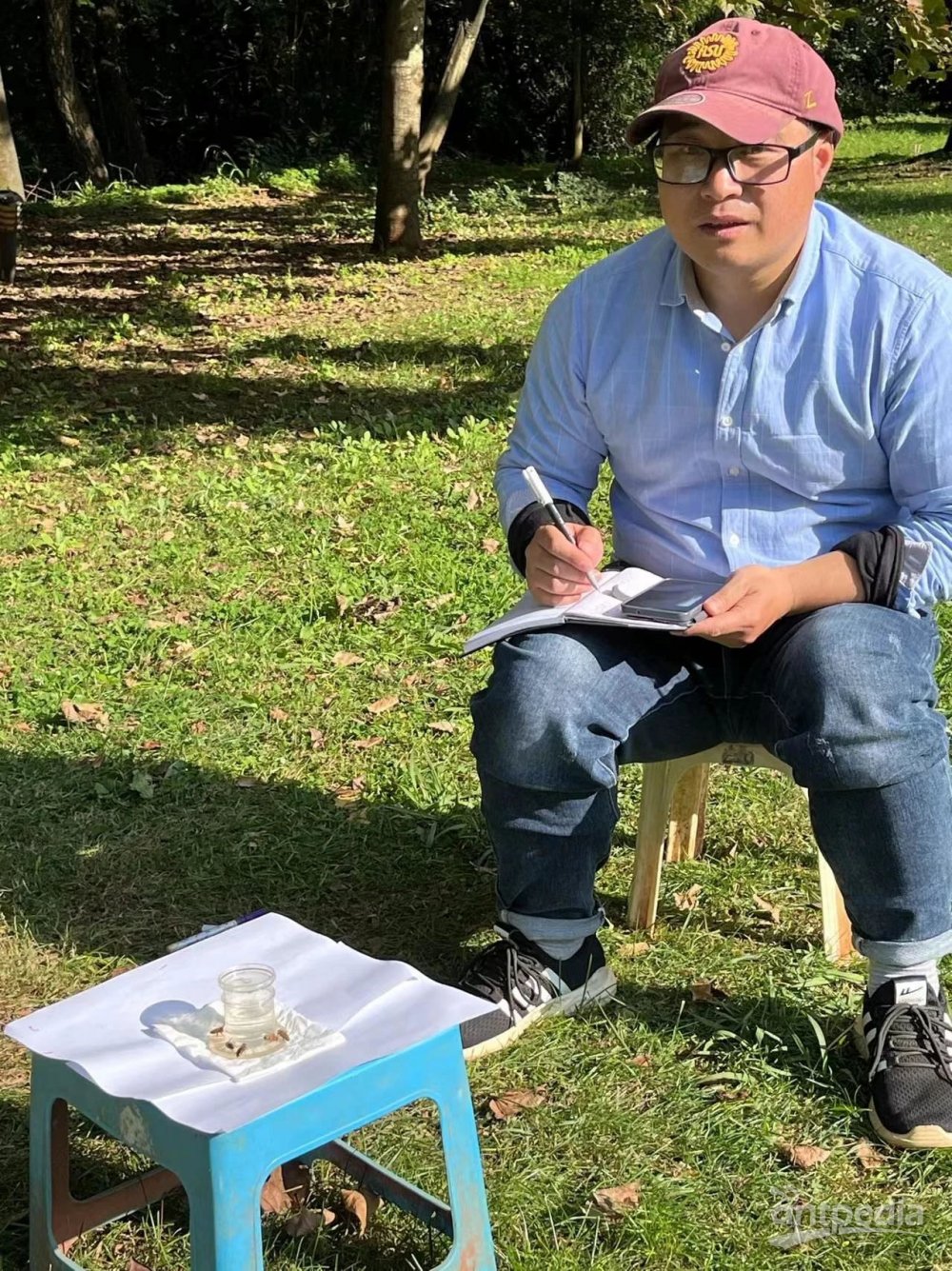

譚墾

再也不是當年的那個“zero”了

譚墾之所以選擇生物學專業,最早是受父親的影響。譚墾的童年是在云南曲靖的一個工礦企業度過的。父親是那一代的知識分子,但畢業于廣西大學金融系的他卻堅定地告訴兒子,生物學更有意思,未來一定是生物學的時代。

不過,云南大學生物系畢業的譚墾并沒有如父親所期望的那樣走上科研道路。之后10年于他而言是一段怎樣的時光?

1983年,畢業服從分配的譚墾來到了云南省農科院蜜蜂研究所,而他的第一份工作是蜜蜂養殖。

云南蜜蜂養殖業歷史悠久,也是很多農民的重要收入來源,可蜂農亟需提升養殖技術,也需要拓展蜂產品開發。因此,譚墾的主要工作就是負責技術推廣,蜂產品的試制、檢測等。

從跟各種蜜蜂打交道,再到蜂蜜、蜂皇漿、蜂膠……譚墾發現蜜蜂渾身是寶,他還偶然接觸了蜂蟄療法,最后竟習慣了用這種方法來緩解自己的運動關節痛(請勿模仿)。

“我花了十年時間跟蜜蜂建立了‘親密關系’,我已經離不開它們了。”對譚墾而言,這難道不是行為生態學研究最美好的一段開始嗎?

越接觸,越熟悉,越喜歡,越好奇。

“一開始吸引我的是蜜蜂的防御行為。”蜜蜂會吸引很多捕食者,“大個子”胡蜂就是它們的“致命殺手”。但譚墾發現,小小的蜜蜂非常有策略。“既然打不過你,也咬不死你,那我就團結起來把你圍在中間,熱死你。”

蜜蜂作為社會性昆蟲的智慧,讓譚墾再也不滿足于養殖和產品生產。他更想知道,蜜蜂社會到底是如何持續運轉的。可當時的譚墾連碩士學位都沒有,那一年他34歲。

譚墾人生中最重要的一次轉折出現在1996年,他第一次出國到越南參加亞洲國際養蜂大會。在駐地,他遇見了后來的博士導師、德國法蘭克福大學教授尼古拉?科里克,他也是世界上蜜蜂行為生態學領域的大牛。

兩人可謂“不打不相識”。當時,有著大量養蜂經驗的譚墾正跟人聊起中國的一種東方蜜蜂西藏亞種,科里克因為聽錯了拉丁名,以為譚墾說的是馬來西亞新種沙巴蜜蜂,于是當面指出了他的錯誤。譚墾雖有些緊張,但還是問了他是否來過中國。科里克回答沒有,譚墾便脫口而出:“你沒來過中國,怎么知道我們沒有這種蜜蜂!”

譚墾的耿直差點讓科里克在一群同行面前下不來臺。可令他沒想到的是,科里克直夸他英語說得好,甚至以為他是一位有留學經歷的博士。當得知他只有本科學位時,科里克馬上向他發出了博士邀請,經費他來搞定。

“這可能是我進入科研領域最后的、也是最好的一次機會了。”譚墾十分珍惜。

2000年,譚墾(左二)和科里克(右一)等在德國進行野外蜜蜂實驗

德國是世界上養蜂業和蜜蜂生物學研究最發達的國家之一,可初來乍到的他連許多基本的實驗技能都要重頭開始學習。

那時的譚墾成天追著實驗室的老師、同學,他們做什么,他便看什么,學什么。

不會德語的他從不害怕出糗,逮著機會就向他們請教、探討。有時候把人問煩了,他就想盡辦法跟他們套近乎。

“最好的方法就是給他們做中國菜,邊吃邊講中國的歷史文化故事。”外向的譚墾終于收獲了德國人的友情,“后來,同事聚會都喜歡叫上我,他們說我‘太好玩’了。”

譚墾不禁大笑起來。“這也是蜜蜂教會我的,充分的溝通、交流和學習是一個人成長的根本。”

搭上科研末班車的譚墾,就像一只拼命吸蜜的采集蜂,不知疲倦,從不停止。回國后的他,每周工作7天,至今如此。

2019年,譚墾和導師在印尼的一次國際學術會議上碰面,科里克調侃他,再也不是當年的那個“zero”了。“真不敢相信,你居然在國際期刊發表了近100篇論文?一下子就跑到了我們前面。”科里克感慨不已。

父親為他建起一個“美麗世界”

譚墾發的第一篇國際期刊論文是在20年前,當時他已過不惑之年。可對他來說,科研黃金期才剛剛開始。

做行為生態學研究,最難的就是爭做第一個發現者。論文一作、版納植物園博士后林濤說,譚老師最吸引他的就是那些會發光的巧思。

林濤

比如,譚墾提出蜜蜂是有“情緒”的。當采集蜂采到有毒的蜂蜜,但又不得不攜帶足夠的“能量”返回蜂巢時,它們會用很“消極”的舞蹈語言告訴同伴,減少對同伴的招引。

再比如,他發現,同域的東方蜜蜂還能夠竊聽胡蜂的“報警信息素”,用來交流報警信息,從而通過結團的方式防御胡蜂。但同樣的,西方蜜蜂卻沒有這種能力。

說明竊聽行為,是在不同環境下演化的產物。

奇思妙想難得,但科學還要講求證據。論文一作、版納植物園助理研究員董詩浩說,行為生態學實驗求證的過程,對研究人員來說就像大浪淘沙。

董詩浩

他還記得在進行這篇《科學》論文預實驗的那兩年,養活一群沒有“家長”照料的幼蜂給他們制造了巨大的麻煩,因為誰也沒干過。

剛出房的幼蜂還很弱小,變溫動物的它們對溫度極其敏感,稍冷稍熱都不行。而且,它們似乎能“感受”到父母不在身邊的不安,小蜂王動不動就帶著幼蜂群任性出走,最后不知所蹤。整整兩年,科學家都在學著如何創造一個最適宜的人工環境,穩住這群沒有父母管教的幼蜂,直至實驗結束。

這項研究的結果成功了,但70%~80%的情況可能都以失敗或沒有結果而告終。董詩浩說,這是常態。

“可即便如此,譚老師從來不會焦慮、沮喪、動搖。”董詩浩最佩服導師的,就是他在任何時候都能保持穩定的情緒和心態,“我也從未見過他跟任何人生氣、發火,包括跟他自己。”

對于學生的評價,譚墾“欣然接受”。

他說,他理解的科學家應該是沖浪高手。“浪越高,你的表現機會就越大,等你站上了浪頭,成就感也越大。因此,不要懼怕挑戰和失敗。”

他說,科學家還應該是《阿甘正傳》里的那個“阿甘”。“不要在乎別人說什么行或不行,只顧向前,一直奔跑。因為,科學研究從來都是一場長跑。”

而在談到保持內心穩定最重的那塊“壓箱石”時,譚墾道出了他的一個小秘密。那是父親在他很小的時候為他建起的一個“美麗世界”。

譚墾回憶說,在曾經的一段特殊的歷史時期,他親眼目睹父親經歷的挫折和磨難。可父親回到家,只是拍拍他的小腦袋,然后笑著跟他說:“那是有人跟爸爸開的一個玩笑而已。”

身在溝渠,卻心向明月。譚墾說,智慧且內心強大的父親給了他一個一輩子的信念:所有的好事終將來到,有什么值得生氣、不能原諒的呢。

“你看,我都快退休了,《科學》不也找上我了嗎。”采訪最后,譚墾還不忘調侃已經80多歲高齡的科里克,“老爺子做了一輩子蜜蜂研究,一篇頂刊都沒有,那又怎樣呢?”

(本文圖片由受訪者提供)

相關論文信息:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade1702

-

焦點事件

-

焦點事件

-

精英視角

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

項目成果

-

會議會展

-

焦點事件