李剛強:走在質譜界國際前沿的中國人

【導語】作為我國第一代出國留學學習前沿質譜理論和技術的研究人員,李剛強先生在國外從事質譜儀器研發近30年,并參與完成了多個質譜儀的研發歷程,包括德國Spectro公司早期的ICP-MS、美國Leco第一代等離子體飛行時間質譜產品、安捷倫公司高靈敏度LC-TOF產品及Ion Funnel技術在Q-TOF上的應用等。不久前,李剛強入選國家千人計劃,加盟國內上市儀器公司聚光科技,擔任科學儀器首席科學家。在2013年全國無機及同位素質譜學學術會議期間,分析測試百科網編輯有幸采訪到李剛強先生,希望李先生自己的質譜經歷和加入聚光后新的使命,能對關注中國質譜研發的同仁們有啟發……

聚光科技首席科學家 李剛強先生

情系質譜三十年

“我從事質譜最早受到季歐教授的啟蒙,也希望大家都能記住中國質譜界的前輩季歐教授。”據李剛強先生介紹,季歐教授最早在北京分析儀器廠,上世紀50-60年代就開始做質譜,是中國第一代研發質譜儀器的先驅。80年代季歐教授表示:在實驗分析中,分析儀器起到了至關重要的作用,因此不能僅僅依靠外力提供,需要我們自己生產的分析手段,但我國在儀器研發方面的人才非常少。所以,季教授80年代到廈門大學化學系籌建科學儀器工程系。

出生于廈門的李剛強1982年從合肥工業大學精密儀器專業畢業,受到季歐教授感召,就到廈門大學化學系幫助其建立分析儀器專業系,1年多后建立了科儀系,83年該系便開始對外招生。

我國第一代出國留學人員的TOF研發之路

1984年,李剛強先生考取了教育部世界銀行貸款留學資格,被送到聯邦德國吉森大學學習。在吉森大學,李剛強從師于Wollnik教授攻讀碩士,博士,學習質譜相關技術。Wollnik教授的實驗室有著60年的質譜研究傳承,尤其對現代TOF理論和應用有杰出貢獻。

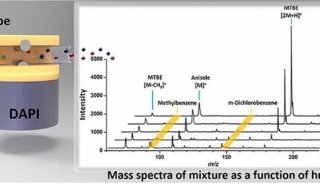

早在上世紀40年代就有人提出了TOF的基本原理,到50年代中期,美國的Bendix公司在進行軍工噴氣式飛機發動機尾氣檢測項目中,研制出了第一臺采用正交90度技術的商用TOF質譜,開創了TOF質譜應用的先河。隨后美國2位科學家又研發出一種離子源,該離子源修正離子的初始速度和位置發散,大大提高了TOF的分辨率(Wiley-Mclaren聚焦,美國,1955年);一位俄國專家研發了反射鏡,增加飛行距離,補償能量發散,給TOF質譜的發展再次帶來了質的飛躍(Mamyrin,俄國,1973年)。當時李剛強在Wollnik教授實驗室圍繞上述研究成果研發TOF樣機,把反射鏡前的柵極去掉,提高了離子的傳輸效率。

李先生的吉森大學畢業(Diplom)論文就圍繞TOF飛行時間質譜研究,當時便開始從事一些開創性的研究工作,研發了無柵極反射器、分辨率高于500 FWHM的飛行時間質譜,這在當時屬于性能很不錯的質譜儀器。李剛強先生笑著回顧自己的這段科研經歷,“那時我第一次做科研,只想著發表論文,還沒想過將這款儀器商品化。因為只知道TOF的原理,不清楚TOF質譜在現實應用中能夠用來分析什么,與四極桿和離子阱相比,TOF的優勢是什么?當時TOF的應用還是比較窄”。60年代德國的Bennninghoven教授用SIMS-TOF做表面分析;70年代明斯特大學個教授和他的學生(Hillenkamp 和 Karas),用激光做表面電離,設計了離子探針飛行時間質譜,并將其商品化(型號為LAMMA),生產了十幾到幾十臺。但當時市場上對于TOF的需求總是不大。TOF質譜技術真正得以“翻身”,是80年代末90年代初。MALDI和ESI的出現使大分子的“軟電離”成為可能。TOF以其能夠檢測高質量數的生物大分子(可以檢測幾萬甚至百萬的質量數)的優勢得到研究人員的關注,也使得TOF技術成為當時質譜技術的研究熱點。“所以80年代末90年代初到任何一個質譜會議,最響亮的詞就是TOF!”

在Wollnik教授實驗室攻讀博士期間,除了研究TOF,李剛強先生也研究磁質譜和分子碎裂技術。雖然大多數分子裂解是用氣體碰撞的CID,但普渡大學的Cooks教授發現也可以在固體表面裂解離子,即SID技術。1991年,李剛強先生在Wollnik教授和 H. Matsuda教授(日本Osaka University,以設計各種離子光學系統聞名)的指導下,完成了一臺以Wien濾質器為主體的、用于研究分子在固體表面裂解(SID)的磁式雙聚焦質譜儀,并以優秀的成績獲得博士學位。

博士畢業后,李剛強被Wollnik教授引薦到德國Spectro公司主持ICP-MS的項目開發,經過一年多的時間,在1992年制造出第一臺ICP-MS樣機。1993年初,在一屆國際質譜大會上,美國印第安納大學Gary Hieftje教授看到了李剛強先生會議論文非常感興趣,邀請李剛強先生到美國,繼續從事ICP質譜的研發。除ICP質譜外,李光強在印第安納大學期間還接觸了交流輝光放電、直流輝光放電、固體表面等TOF質譜的研發工作,兩年內共發表十多篇關于TOF的文章;首次成功地將飛行時間質譜用于ICP電離技術。此技術獲得美國ZL后,技術轉讓給了LECO公司,生產出 Renaissance ICP-MS商品儀器。

LECO,Renaissance ICP-MS

加盟惠普實驗室工作 研發第一代LC-TOF

1995年,李剛強先生加入美國加州惠普實驗室工作,當時惠普公司(現安捷倫科技)同日本Yokogawa電氣的合資公司已推出ICP-MS,憑借在ICP、磁質譜和飛行時間質譜方面的經驗,李剛強在惠普實驗室便著手研發ICP-TOF質譜,該項目花費了4年的時間,推出了各種樣機和中間產品,但最終由于種種原因,安捷倫沒有推出商品化的ICP-TOF MS。但李剛強的加盟,使安捷倫團隊從無到有學習和建立了TOF研制技術,隊伍得到了鍛煉。以前,安捷倫的液質聯用產品只有單四極桿式的,到2000年公司決定研發自己的新型液質聯用產品,并定為TOF。李剛強作為主力的研究人員,2002年完成了LC-TOF的項目;2003年ASMS會議,安捷倫推出第一代6200型LC-TOF(現在型號為6220)。據小編揣測,近年來安捷倫成功的6500系列Q-TOF液質聯用,7200系列GC-QTOF氣質聯用,與1995年開始李剛強先生在TOF上的一系列研究有著千絲萬縷的聯系。而國際廠商在推出產品之前的10年前就招募人才、潛心研發的舉動,更是值得我們深思。

李剛強先生還簡要介紹了國際大公司的R&D,使我們了解到為什么“研究”和“開發”都需要,為什么他們是分開的,他們之間如何協作。比如,安捷倫R和D是分開的兩個部門,李剛強先生主要在R(研究)部門工作。開始D部門會派1-2人到R部門熟悉工作方法,并對研發項目進行評估,評估具備轉化成熟條件后,就真正轉入到儀器開發過程。這時R部門會再派研究人員(比如當年LC-TOF項目中的李剛強先生)將產品技術傳遞給D部門,這時該研究人員全職在D部門工作。李剛強先生參與了LC-TOF產品的整個研發過程(從R到D),從儀器研制,可行性論證,儀器離子光學設計,建立真空腔,直到做到靈敏度,各項指標達到生產要求;直到D部門完全掌握,李剛強先生才回到了R部門,從事下一個項目的研究。“我認為這是個好的模式,值得國內借鑒。”李剛強表示。

安捷倫6220 LC-TOF

李剛強先生在安捷倫科技工作了18年,除研發ICP-TOF,LC-TOF產品外,還參與從事QTOF、Linear Ion Trap TOF (LIT-TOF) 產品的研發,主持并成功地把離子漏斗(ion funnel)技術應用到安捷倫的高端Q-TOF產品儀器上。后來的做的幾個項目,由于涉及到商業機密,李先生不便再談。

不能僅僅依靠模仿 要熟知技術原理

2013年6月,李剛強先生辭去安捷倫實驗室質譜技術研發工作,加盟國內上市儀器公司聚光科技,任科學儀器首席科學家。為什么李剛強先生選擇了回國,并投入我國質譜儀器的研發工作?李剛強先生表示:“雖然總體來說,目前國內質譜儀器的發展水平要落后國外20-30年;但只要下決心開始追趕,實際上要想追趕上國外技術并不一定要花費那么久的時間,因為我們是站在他人的肩膀上工作的,借助他人的力量我們可以提高我們的研發進度,縮短技術上的時間差。”

李剛強先生注意到,國內的儀器研發人員多是模仿借鑒國外技術,對此他表示:模仿借鑒也是學習的一個重要手段;但希望技術人員不僅僅模仿,更要把原理吃透,深入思考別人為什么要這么設計,然后形成自己的知識儲備。國外公司的機械工程師、電路以及軟件工程師有很多年在質譜儀器上設計上的經驗,公司里的工具材料等儲備也非常齊全。這些都是國內外目前的差距。

所以中國的技術研發人員,除了要吃透原理,不斷積累;還一定要有認真的態度,設計的任何一個零部件、產品,都不僅要能用,而且要真正做到穩定可靠,要用戶真正喜歡。

而中國的儀器制造企業家,目前欠缺的是財務儲備、技術儲備,但更重要的是要有更長遠的眼光,不能太急功近利。相信有長遠眼光的企業家,也會得到國家和社會各界的支持。

關注研發人才的培養、鼓勵創新

關于自己的作用,李剛強先生說:“我思考過這個問題。如果每天我到實驗室里,親自去調制每臺儀器,我想總的效益不是很大。企業要培養一些人才,有足夠的人才儲備。對研發人員的培養培訓是我要做的事情,在聚光也是我已經開始做、并將一直堅持做的事情。通過幾次培訓,已經有了一些效果;我還希望提高。比如,每個學員都拿個題目來講,事前要把這課題理論弄清楚,把調研做好,把自己學到的和別的同事分享。;另外中國的學員們不要怕提問題,因為沒有任何一個真正的問題是愚蠢的。

另外,鼓勵創新也很重要。在學習了一段時間后,我會進一步鼓勵創新。比如,質譜每三年一定會有新產品出來,很多不一定是革命性的變化,但量變多了就會發生質變,儀器的性能就會更上一臺階。,傳新是完全可能的。 達到同樣的性能,有5個人做了不同的方法,就一定還有第6種方法。”

除了在聚光內部,李剛強先生還表示,希望能和國內更多的高校、研究機構一起來做培養人才和鼓勵創新的工作。“中國質譜界目前沒有形成真正的質譜市場機制,我希望通過努力和合作,能夠把人才集中起來共同研究、創新。”

“當然,我到聚光還要做一些具體的項目,比如國家的兩個重大項目。”

對于質譜的發展前景,李剛強先生無比看好:“在過去的20年里,質譜發展得很好,可以說現代分析化學如果不提到質譜就不算是完整的分析化學;我相信,接下來的十年,質譜研究和應用將得到更好的發展。我希望能夠同國內更多的高校、企業建立合作關系,共同為中國質譜研發做一些貢獻。”

附錄1:李剛強簡歷

出生在廈門。

文革時因為家庭問題被剝奪過一年進中學的機會。1974年高中畢業,做過電工、鉗工、也當過鍋爐工。

1977年作為文革后第一批大學生考進合肥工業大學精密儀器專業。

1982年畢業后到廈門大學協助季歐教授創建廈大科學儀器系。

1984年獲教育部世界銀行貸款,到聯邦德國留學,在吉森大學(Justus Liebig University Giessen)第二物理研究所師從 Hermann Wollnik教授1987年獲得物理學的Diplom學位。Diplom期間研制的無柵極離子反射透鏡的飛行時間質譜(TOFMS)為最早這類型的儀器之一,獲得兩項美國ZL。

1991年,在Wollnik教授和 H. Matsuda教授(日本Osaka University)的指導下完成了一臺以Wien濾質器為主體的,用于研究分子在固體表面裂解(SID)的磁式雙聚焦質譜儀,并以優秀的成績(magna cum laude)獲得博士學位。

博士畢業后,加入德國Spectro公司。主持當時剛剛起步的等離子質譜(ICP-MS)儀器的研發。1993年初,加入了美國印第安納大學(Indiana University)Gary Hieftje 的研究室。在那里,首次成功地將飛行時間質譜用于ICP電離技術。此技術獲得美國ZL后,技術轉讓給了Leco公司,生產出 Renaissance ICP-MS商品儀器。

1995年加入了惠普實驗室(Hewlett Packard Laboratories),后來又轉到安捷倫實驗室(Agilent Laboatories)。在HP和 Agilent期間,主要做質譜技術的前沿研究,也參與了許多產品項目的開發。

在Agilent 工作期間,亦有幾年參加過微流技術(microfludics), 原子力顯微鏡(atomic force microscope)的研發。

至今為止,作為發明人獲得35項美國國家授權ZL以及幾項歐洲與日本ZL。

附錄2:關于聚光科技

聚光科技總部位于中國杭州,是世界領先的環境與安全檢測分析儀器和服務供應商,擁有國際一流的研發、營銷、應用服務和供應鏈團隊,致力于業界最前沿的各種分析檢測技術研究與應用開發,提供滿足全球市場需求的高端分析測量儀器、完善的行業應用解決方案和售后服務。公司于2011年4月15日在深交所創業板成功上市,股票代碼:300203。

聚光科技經過在實驗室儀器市場的多年戰略布局,目前已成功推出系列近紅外分析儀、便攜式GC-MS、通用型氣相色譜儀、通用型氣質聯用儀、電感耦合等離子體發射光譜儀等在內的通用分析儀器;通過并購北京吉天公司,產品豐富了原子熒光和前處理設備,成為包括色譜、質譜、光譜、應急檢測以及前處理設備等在內的全方位解決方案供應商;另外,通過與國內外多家知名供應商的戰略合作,在重金屬能力建設、縣級/地市級環境監測站能力建設、應急監測車等重大專項中,提供完整的整體打包解決方案,充分滿足用戶需求。

實驗室儀器市場,成為聚光科技未來十年的主戰場之一。

聚光科技在不斷努力,立志成為國內最好、國際主流的實驗室儀器供應商。