腦室外神經細胞瘤誤診病例分析

中樞神經細胞瘤多位于腦室內,約占顱內原發腫瘤的0.25%~0.5%。腦室外神經細胞瘤(extraventricular?neurocytoma,EVN)較罕見且術前容易誤診,本院2016年2月收治術前誤診為大腦鐮旁腦膜瘤的EVN1例,現結合文獻報道如下。

?

1.臨床資料

?

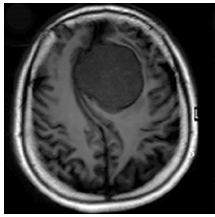

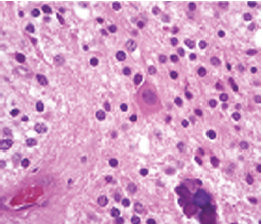

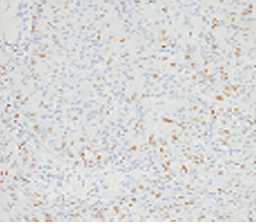

男性患者,39歲,主因右下肢漸進性活動障礙2年入院。查體除右下肢肌力Ⅲ級外無陽性體征。頭MRI示:左側額部大腦鐮旁可見一5.8 cm×5.1 cm×6.2 cm團塊狀異常信號影,T1呈稍低信號,T2呈稍高信號,增強掃描后病變輕度不均勻強化(見圖1、2)。術前診斷為腦膜瘤。神經功能監測下全切腫瘤。術后病理:鏡下見腫瘤細胞呈大小一致的圓形細胞排列組成,核圓形或卵圓形,染色質細斑點狀,胞質少,偶見核仁(見圖3)。Ki-67增殖指數為20%,免疫組織化學示:彌漫性突觸素陽性,神經膠質纖維酸蛋白陰性(見圖4)。病理診斷:左側額部EVN。術后10d患者右下肢肌力明顯恢復出院,未行放化療,隨訪3個月未見腫瘤復發。

?圖1?術前核磁共振T1像。T1像呈稍低信號,邊界清楚,臨近的大腦鐮及腦組織受壓、移位。

?圖2?術前核磁共振T2像。T2像呈稍高信號。

?

圖3?組織病理學檢查(HE染色×400)。大小較一致的圓形細胞排列組成,核圓形或卵圓形,染色質細斑點狀,胞質少,偶見核仁。

?

圖4?免疫組織化學法染色結果。Ki-67增殖指數為20%。

?

2.討論

?

中樞神經細胞瘤多位于側腦室,1989年首次提出EVN這一診斷。2007年世界衛生組織(world?health?organization,WHO)將EVN作為一種新型的中樞神經系統腫瘤,屬WHOⅡ級,認為EVN與腦室內神經細胞瘤病理上類似,在組織起源及免疫組織化學存在不同。綜合文獻發現EVN發生于腦實質,組織學及影像學特征同腦室內神經細胞瘤相似,主要為發病部位不同,腦室內以側腦室與第三腦室多見,EVN可發生與中樞神經系統腦室外的其他部位,以雙側大腦半球多見,EVN較腦室內神經細胞瘤更容易復發。

?

LIU等回顧性分析世界范圍內7000余例顱內腫瘤,EVN的發病率僅為0.13%,發生于2~76歲,平均34歲,兒童和青壯年發病率更高,發病率無性別差異。EVN缺乏特異性影像學特征,CT上通常表現為:等、低或者混雜密度。MRI的T1加權像上信號表現形式多樣,常表現為等、低或者混雜信號,T2加權像FLAIR像常表現為高信號,部分可見囊變、鈣化、出血、瘤周水腫等。筆者檢索了58例有影像學報道的EVN,腫瘤最常發生于額葉、頂葉,其次為顳葉、枕葉。58例中額葉23例,占39.66%,頂葉11例,占18.97%,腫瘤邊界清楚47例,占81.03%,腫瘤存在囊性變33例,占56.90%,瘤周存在水腫31例,占53.45%,存在鈣化14例,占24.14%,存在出血5例,占8.62%。15例未強調是否存在強化,余43例中40例存在不均勻強化,占93.02%。

?

本例術前誤診為腦膜瘤的理由是:①腫瘤位于腦膜瘤最常見的好發部位大腦鐮旁,②MRIT1WI及T2WI未見囊變、壞死、出血。③增強后腫瘤呈均勻一致的強化。EVN光鏡下表現為組織細胞為大小一致的圓形細胞,細胞質透明,細胞核周圍有空暈,部分細胞呈菊形團狀排列,其內可見微血管增生及鈣化。免疫組織化學表現為彌漫性突觸素強陽性,大部分腫瘤組織可見神經膠質纖維酸蛋白散在陽性,Ki-67和MIB陽性率不等。此外。本例病理組織學符合EVN診斷標準。EVN首選手術治療,在保全患者神經功能的情況下盡可能全切腫瘤,降低腫瘤復發率。

?

術后放療可以提高次全切除患者的生存率和局部控制率。KANE等認為Ki-67或者MIB-1指數>3%和非典型EVN患者愈后不良。筆者檢索到的58例中,全切除患者術后隨訪未見復發,次全切除和復發病例術后輔以放化療,病人可長期帶瘤生存,提示手術完整切除為首選治療,放療可延緩復發,整體預后較好。本例在神經功能監測下手術全切腫瘤,術后未行放化療,術后3個月復查未見復發。尚需進一步隨訪觀察。