“網癮少女” 顏寧 竟是科研界的一汪清泉

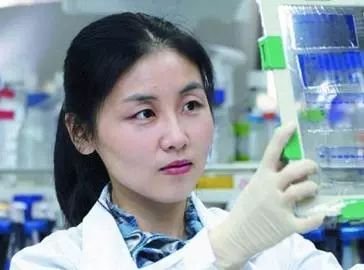

顏 寧

清華大學教授

普林斯頓大學教授

施一公先生的得意門生.

獲得“影響世界華人大獎”

入選Nature雜志評選的“中國科學之星”

一個科學家最滿足的時刻,其實并不是發表了論文,而是,當你在經過多年與它的斗爭之后,在世界上第一次發現了一個規律,看到了一個現象,明白了一個機理,解決了一個問題,那一刻之美、之醇香,只有自己能體會。

顏寧是近些年我國崛起的一顆科技新星,她卓越的成就使之備受關注。

她率領平均年齡不到30歲的團隊用6個月的時間,攻克了膜蛋白研究領域50年不解,最受矚目、國際競爭也最激烈的科學難題。這些成就已經讓她成為當今全球最頂尖的生物學家之一。

2016年,顏寧被《自然》雜志評為十位“中國科學之星”之一。

然而,取得了如此成就的她,平時日里卻是一個宅女,業余時間就喜歡宅在家里上上網、追追劇、看看書,她形容自己是個“網癮少女”。

今天,就帶大家一起來探訪顏寧的世界。

一、顏寧的學生時代

喜歡自由的人生

1977年,顏寧出生在山東萊蕪。萊蕪是一個貧瘠地區,也算革命老區。鐵道游擊隊的棗莊,孟良崮的臨沂離那都不遠。

小時候的顏寧,活脫脫的男娃性格,上樹偷桃,下河摸蝦,天不怕地不怕,像風一樣的女子到處瘋跑。

也許是生在孔孟之鄉,從小顏寧就愛學習,喜歡琢磨,喜歡一切美好的東西。她興趣廣泛,愛好武俠,喜歡唐詩宋詞,文科一直是年級第一,目標是北大中文系,從小的理想就是要做一名記者。

誰知道班主任老師認為文科不如理科實在,硬把她拉回了理科。班主任語重心長地說:“學好數理化,走遍天下都不怕。”沒想到這句爛俗的話,放在今天的顏寧身上,簡直就妙不可言。

高考填志愿時,父母希望顏寧學醫;顏寧也想學醫,但她心軟,又喜歡小動物,根本下不了手解剖,最后只好選擇了與醫學相關的生物科學與技術專業。由此,拉開了她在清華大學輝煌的人生之路,這是后話了。

在成為大科學家之前,顏寧就是一個普通小女生。進入清華后,面對來自全國一等一的高手,顏寧壓力很大。尤其是高等數學,更是她的攔路虎。顏寧非常擔心,一度做噩夢,認為自己過不了,肯定要掛科,最后鬼使神差以67分涉險過關。

但顏寧卻因此獲得了巨大信心,如此糟糕竟然也過了,可見沒什么可怕的。這一次心理的調適,對顏寧未來發展有重大的意義。那以后,她更加活躍,參與到各種興趣活動中去,打球、健身等等,并且在大二成為學生會主席。

大三顏寧被著名結構生物學家饒子和選入自己的實驗室。這一步對顏寧的未來產生重要影響。以前她總覺得實驗枯燥,沒意思。但在饒老師的指導下,她漸漸愛上了做實驗。一面跟實驗室的師哥師姐侃大山,一面滿懷期待地等待未知的實驗結果,其實特有趣的。

大四顏寧收到了諾和諾德中國制藥公司的就業邀請函,薪水優厚,無數人夢寐以求,但顏寧婉拒了,很多人一輩子也不知道該做什么。

顏寧說,我喜歡自由的人生。

二、七年留學生涯

決定了顏寧未來的人生道路

在普林斯頓度過七年,顏寧對那里的綠地藍天、微風古堡充滿思念。

“普林斯頓真是太美了!”顏寧眼里直放光,“那里保留了大片的森林,還有一條運河。秋日的黃昏憑窗望去,周圍是紅色、金色、紫色的樹,夕陽下的湖面波光閃閃,成群的野鴨在暮色中飛翔……有時竟然看得熱淚盈眶!”

除了自然之美,顏寧更領略了科學之美。“給我們上課的大都是成就卓著的科學家,經典論文甚至課本里的很多東西就是他們親自做出來的。他們能把每個科學發現講得像歷史故事一樣引人入勝,會讓你覺得:哇!原來做生物這么好玩!”

讓顏寧難以忘懷的,還有普林斯頓的一對教授夫婦,都是美國科學院院士,丈夫還是1995年的諾獎得主。

“我是個夜貓子,很多時候晚上11點了,還看見他們夫婦在各自的實驗室觀察顯微鏡下的果蠅,那種淡定從容、簡單執著讓人感動。我覺得自己將來就是要這個樣子,很簡單地做自己喜歡的研究。”顏寧說。

在三個實驗室輪轉一年之后,顏寧到施一公的實驗室做博士論文,先是從事抗腫瘤方面的研究;2005年繼續做博士后,轉型到膜蛋白研究。

“一公常常說:不要整天想著柴米油鹽,只要你現在努力做到最好,未來的路就會越走越寬,根本不用為找工作發愁。實驗上遇到苦惱,和他談過之后,你就覺得自己好像很行,肯定能成功。最后還真的沒有失敗。”

在施一公的指導下,顏寧做得順風順水。2004年12月,她順利通過博士答辯,并獲得2005年度《科學》雜志和通用電氣醫療評選的北美地區“青年科學家獎”;2006年10月,她帶兩個師弟師妹僅用一年多的時間,就做出了實驗室的第一個膜蛋白結構。

三、清華最年輕教授

回歸母校

當時她30歲,是全中國最年輕的正教授之一。

平素喜歡扎馬尾、穿休閑裝的顏寧,走在清華的校園里,看上去就像學生一樣年輕活潑,她平時喜歡自稱“青椒”,諧音青年教師。學生時代最討厭教授照本宣科的顏寧,如今成了傳道授業解惑之人,更是不曾對學生懈怠。

2007年,顏寧欣然接受清華大學的邀請,回到了母校工作。一切都是白手起家:安裝實驗臺、訂購儀器試劑、手把手教學生做實驗……

顏寧說:“剛建實驗室的時候,我都快瘋掉了。”曲折之多,進展之慢,讓急性子的她直抓狂:“大約有半年我都異常焦慮,后來步入正軌后,就順暢得多了,感覺做實驗跟國外沒什么區別。”

自2007年回清華獨立領導實驗室以來,顏寧發表學術論文40篇,其中13篇以她本人作為通訊作者的論文發表在《自然》《科學》《細胞》等頂級期刊上,其成果兩次入選《科學》評選的年度十大進展。速度之快、水平之高,令國內外同行刮目相看。

如今,再談起當時的選擇,顏寧毫不猶豫:“回國是完全正確的選擇。”

四、影響全球的的科研成果

被《自然》評為十位“中國科學之星”之一

2009年以來,她以通訊作者身份在國際最有影響力的頂級學術期刊《自然》、《科學》、《細胞》上發表了19篇論文,其中兩篇被《科學》「年度十大進展」引用。

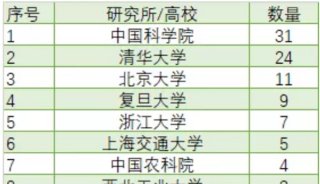

顏寧是施一公老師的學生,在回國的5年里已經在CNS上發文9篇,在以論文數量排資論輩的環境,這對一個科研工作者來說是一個非常了不起的數字,可以完爆很多中科院院士。

顏寧的工作主要致力于重要跨膜運輸蛋白的結構與功能機理的研究。

具體介紹:

葡萄糖(D-glucose)是地球上包括從細菌到人類各種生物已知最重要、最基本的能量來源,也是人腦和神經系統最主要的供能物質。葡萄糖代謝的第一步就是進入細胞:親水的葡萄糖不能自由穿透疏水的細胞膜,其進出細胞需要通過鑲嵌于細胞膜上的葡萄糖轉運蛋白完成。

GLUT1是發現最早的葡萄糖轉運蛋白。GLUT1幾乎存在于人體每一個細胞中,是紅細胞和血腦屏障等上皮細胞的主要葡萄糖轉運蛋白,對于維持血糖濃度的穩定和大腦供能起關鍵作用。在已知的人類遺傳疾病中,導致GLUT1功能異常的突變會影響葡萄糖的正常吸收,導致大腦萎縮、智力低下、發育遲緩、癲癇等一系列疾病(GLUT1 Deficiency syndrome,又稱De Vivo syndrome)。

另一方面,當發生癌變時,葡萄糖是腫瘤細胞最主要的能量來源,但是腫瘤細胞由于缺乏氧氣供應而只能對葡萄糖進行無氧代謝,同質量葡萄糖所提供的能量不到正常細胞的10%,因而對葡萄糖的需求劇增(這是被稱為Warburg Effect的腫瘤細胞代謝現象),在很多種類的腫瘤細胞中都觀察到GLUT1的超量表達,以大量攝入葡萄糖維持腫瘤細胞的生長擴增,這使得GLUT1的表達量可能作為檢測癌變的一個指標。

癌(腫瘤) 細胞和正常細胞的重要區別是腫瘤細胞主要通過糖酵解Glycolysis獲取能量,對葡萄糖進行無氧代謝,而正常細胞可以通過Oxidative phosphorylation (氧化磷酸化) 獲得大量能量,由于糖酵解提供能量很少,所以腫瘤細胞對葡萄糖的需求就大大增加,因而能觀察到GLUT1的超量表達。

所以總結起來,GLUT1是一個非常重要的轉運蛋白,這也是非常重要非常有價值的一項基礎研究,但是距離實際的臨床應用還有很遠,但基礎研究和臨床應用本身就是有區別的,在我看來,基礎研究就是為了探索未知。

該成果在當年5月18日由《自然》雜志在線發表后,立刻受到國際學術界的廣泛關注和高度評價,充分肯定這是一項“具有里程碑意義”的重大科學成就。

2012年諾貝爾化學獎得主、斯坦福大學教授布萊恩?科比爾卡(Brian Kobilka)評價說:“要針對人類疾病開發藥物,獲得人源轉運蛋白結構至關重要。對于GLUT1的結構解析本身是極富挑戰、極具風險的工作,因此這是一項偉大的成就。”

美國科學院院士、美國人文與科學院院士、加州大學洛杉磯分校教授、膜轉運蛋白研究專家羅納德?魁百克(RonaldKaback)表示:“人們終于首次成功解析了人源膜轉運蛋白在原子分辨率水平上的晶體結構,這是50年以來的一項重大成就。”

人體GLUT1基因序列鑒定者、美國科學院院士、美國人文與科學院院士、麻省理工學院資深教授哈維?羅德士(Harvey Lodish)認為,這是一項極其重要的工作,并且表示將把這一重大成果加入到他正在編寫的《分子細胞生物學》(Molecular Cell Biology)經典教科書第八版之中。

-

焦點事件

-

項目成果

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

招標采購

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

精英視角

-

焦點事件

-

焦點事件

-

精英視角