韓寒。

“80后”,目前中國最受關注的一代,他們代表了中國的未來。

“80后”作為一個社會人口學概念,指出生在20世紀80年代的人,特指國家依法實行計劃生育后所出生的一代人。據統計,中國的這個群體超過2億人。

轉型社會的洪流造就了“80后”的獨特性,這些在溫室里成長的“小皇帝”們,卻要面對社會變遷進程中的狂風暴雨。頭上頂著“垮掉的一代”、“叛逆”、“自私”、“脆弱”等負面評價,還伴生著“富二代”、“房奴”、“卡奴”、“蟻族”、“宅男”等社會現象。

為了真實反映“80后”的生存狀態,日前,廣州日報聯合新浪網、大洋網,以及現代國際市場研究有限公司推出“80后”生存狀態大調查。截至2010年2月5日零時零分,共有來自廣東 、北京、上海、浙江等全國各地的3313位“80后”在網上參與了調查,為我們全面、客觀了解這一群體的生存狀態,提供了依據。

調查發現,住房、婚戀、競爭壓力、父母贍養等,構成了“80后”青年普遍面臨的現實枷鎖。理想與現實之間的落差讓他們感到迷茫與焦慮。但他們同樣相信,“風雨之后總會有彩虹”。

“在奮斗的路上”——這是這一代人目前最重要的人生主題。

文/本報記者邱敏 李穎

“在這個國家,年輕叛逆者的數目正在如此迅速地擴張,就像美國垮掉的一代和嬉皮。他們已經有了他們自己的名稱:另類。這個詞曾經是貶義

的,意指品格低劣的流氓。而在今年最新修訂的《新華詞典》——中國最權威的詞典中——對‘另類’的解釋則是‘一種特別的生活方式’,不再有貶低的含義。”

《時代周刊》如此寫道。

這是《時代周刊》亞洲版2004年2月2日的報道,這篇名為《新激進分子》的報道也許是海外媒體第一次對中國“80后”一代的聚焦。

這一期的封面是北京少女作家春樹。與春樹一起成為報道主角的是韓寒、曾經的黑客滿舟和搖滾樂手李揚,他們被認為是中國“80后”的代表。

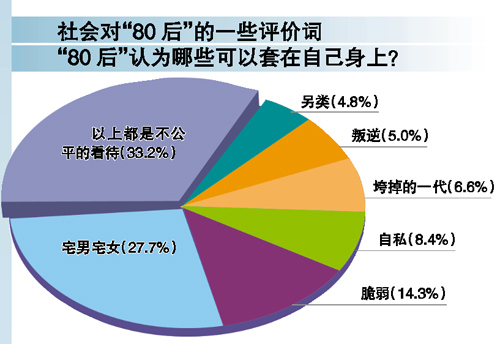

時至今日,“另類”早已不足以概括中國的“80后”。本報調查發現,對于社會輿論貼在自己身上的“宅男宅女”、“脆弱”、“自私”、“垮掉的一代”、“叛逆”等標簽,大部分受訪者并不十分認同。33.2%的受訪者認為這是社會加諸于“80后”身上的不公正的標簽。

韓寒被視為中國“80后”的代表人物,更被無數的“80后”視為精神領袖。他坦言,

“這個世界已經很現實了,我們把這代人的理想都拴在了房子上,他們很多人的生活已經沒有趣味了,只看到房子。越是急,越是買不起房子,房價不停地往上升。

滿腦子想的都是這些,無論是談戀愛還是結婚,都會跟特別現實的社會有關系。那些理想,包括年少時候的夢想,都已經被拋得很遠了。我希望可以重拾這些東

西。”

夢想很遙遠,現實很殘酷。為了探清“80后”們真實的生存現狀,廣州日報日前聯合新浪網、大洋網,以及現代國際市場研究有限公司展開了一次大調查。

壓力:

“80后”幸福感普遍不強 過半自認壓力大于“70后”

在許多人看來,“80后”是溫室里長大的幸福一代,但調查顯示,他們的幸福感卻普遍不強。

在回答“你覺得‘80后’面對的壓力大嗎”的問題時,52.6%的受訪者認為“很大,超過‘70后’、‘90后’”;37.0%對此持寬

容態度,認為“每一代人都有自己的壓力,這是正常的”;8.7%認為“一般,不如‘70后’和父輩”;只有1.7%的受訪者認為“壓力很小,我們是幸福的

一代”。

那么,他們的壓力主要來自哪里呢?48.1%的受訪者認為壓力主要來自“生活,如買房子、養孩子”等;29.7%受訪者認為來自“工作,

要闖出一番事業太難”;18.7%認為“整個社會都在給我壓力,壓得喘不過氣來”;另有3.5%表示壓力來自于家長對自己的期望過高。

消費:

僅占一成有私家車 六成表示兩年內不買車

相對于婚房這類迫切的剛性需求,車子對于“80后”而言還是奢侈品。

油費、橋路費、停車費等養車成本居高不下,購車后的日常支出直線飆升,令大部分“80后”不敢擁有自己的座駕。調查顯示,“80后”中的“有車一族”僅占13.5%,19.7%的人表示打算近兩年內購買;而66.8%的受訪者表示近2年內不會考慮買車。

在消費習慣上,對于“先透支、后還款”的信貸消費,大部分“80后”持謹慎理性的態度。31.3%的“80后”曾經有過透支信用卡購物的經歷,但經常性透支者則僅占16.4%,偶爾透支消費的占14.9%。

值得一提的是,33.6%的“80后”表示自己根本沒有信用卡。

家庭:

近四成“80后”每月補貼家用 “啃老族”并不多

調查顯示,38.2%的“80后”每個月都會給父母補貼家用。其中,29.0%每月給1000元以下,6.9%給1000元~2000

元,2.3%給2000元以上。盡管不算太多,但對比于“81%月入6000元以下”的收入水平而言,每月補貼家用,仍體現了“80后”對父母的孝順。

與此同時,需要父母每月給錢過活的“啃老族”僅占4.8%。排除因讀書深造而未獲取經濟收入等特殊因素,“80后”并不像有些人臆測的那樣是“啃老族”。

工作:

青鳥綜合征 近七成不滿意生活水平 近五成想立即跳槽

調查顯示,有54.5%的“80后”曾有過跳槽的經歷。其中,有三次以上跳槽經歷的,占23.7%。而46.8%的人“現在就有跳槽的打算”;從沒有跳過槽的“80后”占45.4%;只有12.2%的人打算在現在的單位干到退休。

這反映出“80后”群體普遍受到“青鳥綜合征”的困擾,具體表現為:總是對自己現有的成就不滿,頻繁跳槽,找不到適合自己的職位。總認為“理想在別處”。就像童話《青鳥》中總也找不到理想的那只青鳥,只是一直不停地奔跑。

調查還顯示,有高達67.85%的受訪者對自己的生活水平感到不滿,考慮轉換環境。但因為生活經濟壓力,敢于跳槽的仍屬少數。

收入:

五成“80后”月收入3000元以下三成是“月光族”

調查顯示,“80后”群體的收入狀況在6000元附近開始呈現“二八分化”。81%的受訪者表示月收入在6000元以下,其中月收入水平在3000元以下的,占比高達52.6%。

在19%自稱月收入在6000元以上的高收入“80后”中,6000~10000元/月的占10.1%,10000~20000元/月的占5.8%,20000元/月以上(含20000元)的占3.1%。

值得注意的是,月收入10000~20000元、20000元/月以上的高收入群體相對集中于京滬粵三地。

而在京滬粵等生活成本偏高的大中城市,月收入3000元以下,實在不值一提,刨掉交通、吃住、通訊等基本花銷,幾乎所剩無幾。對于生活在

這些城市的“80后”,生活壓力相當明顯。調查顯示:29.1%的“80后”是“月光族”——每月收入基本當月花光的“零存款一族”。

買房:

八成“80后”存款不足10萬元 婚房成為“第一恐慌”

當被問及“你現在有多少存款”時,27.4%的受訪者表示存款數目在1萬~5萬元之間,26.7%表示在1萬元以下,14.2%表示在10萬元以上,10.5%在5萬~10萬元之間。合計,存款不足10萬元的“80后”超過八成(85.8%)。

毋庸置疑,在如此的經濟收入和存款狀況下,大部分“80后”雖然對基本的生活花銷可以“收支平衡,略有盈余”,但是對購房、購車這類大宗

消費,便顯得心有余而力不足了。以一套80平方米的一手商品房為例,均價在10000元/平方米以上,首付三成至少需要30萬元,這對絕大部分存款不足

10萬元的工薪族“80后”而言,單靠自己的積蓄,支付購房首期簡直就是天方夜譚。

調查中,只有24.2%的“80后”表示“能自己一次性存款付清房錢”,21.6%表示“父母資助大部分,自己(含配偶)存款占小部

分”; 17.1% 表示“父母資助小部分,自己(含配偶)存款占大部分”; 15.7%表示父母(含親戚)全額資助

。至于買房的主要目的,近四成是為了結婚。

生活:

休閑時間習慣上網 戀愛及性的態度相當開放

有57.8%的受訪者表示,生活中最主要的休閑娛樂活動就是上網,上網,已成為他們的生活方式。

相對于父輩,他們對戀愛和性的態度相當開放,對婚前性行為的認同度和接受程度更高。

調查中,31%的“80后”表示是在工作后談的戀愛,26.6%表示在上大學時候開始談戀愛。在對第一次發生性行為的時間的調查上, 24.9%表示大學期間發生過性行為,18.0%表示至今沒發生過。

理想:

有房有車有事業

幾乎每一個人在小學時都曾以“我的理想”為題寫過作文。那么,“80后”的理想又呈現出怎樣的特點呢?調查顯示,“80后”的理想較為集

中在四方面:一是有房有車,特別是買房;第二是事業有所成就;第三是做個有錢人,特別是當老板,也有想一夜暴富中五百萬元彩票的;此外還有成為公務員、成

為科學家和軍人等“對社會有用的人”。

韓寒:我是“月光族”

韓寒填寫本報的調查問卷 “我的理想是和諧社會”

作為“80后”的代表人物,韓寒也為本報填寫了一份調查問卷。且看這位新銳作家如何作答。

*你的月收入是多少?

A 3000元以內

B 3000元~6000元

C 6000元~10000元

D 10000元~20000元

E 20000元以上

答:E

*你每個月會存多少錢?

A 1000元以內

B 1000元~3000元

C 3000元以上

D 我是“月光族”

答:D

*你現在有多少存款?

A 1萬元以下

B 1萬元~5萬元

C 5萬元~10萬元

D 10萬元以上

E 0

答:D

*你每個月會給父母家用嗎?

A 0元

B 1000元以下

C 1000元~2000元

D 2000元以上

E 父母每個月給我錢

答:D

*你買房了嗎?

A 買了,已經付清房款

B 買了,付了首付

C 沒有,和父母一起住

D 沒有,自己租房住

E 其他

答:B

(如選擇A、B,請回答下面問題)

*你買房的錢是:

A 父母(含親戚)全額資助

B 父母資助大部分,自己(含配偶)存款占小部分

C 父母資助小部分,自己(含配偶)存款占大部分

D 自己存款付清

E 其他渠道

答:D

*你買房的目的是什么?

A 結婚

B房價漲得太快,先買劃算

C二次置業或投資

D 自己住

E 買房和父母一起住

F其他

答:D

*與所在城市的生活水平相比,你感覺自己的生活水平:

A 高于平均水平,滿意

B 高于平均水平,不滿意

C 基本持平,滿意

D 基本持平,不滿意

E 低于平均水平,滿意

F 低于平均水平,不滿意

答:A

*非工作原因,你每天上網的時間有多長?

A少于1個小時

B 1至3個小時

C 3至8個小時

D 8個小時以上

答:B

*非工作原因,你上網主要做什么?

A看新聞,瀏覽網頁

B玩游戲

C聊天

D看電影

答:A

*你最主要的休閑娛樂活動是什么?

A上網

B體育運動

C逛街

D看書報雜志

E看電視

F睡覺

答:以上皆選

*以下社會對“80后”的一些評價之詞,你認為那幾項可以套在自己的身上?(多選)

A“宅男宅女”

B“垮掉的一代”

C“叛逆”

D “另類”

E“自私”

F“脆弱”

G以上都是不公平的看待

答:這些皆不是

*你覺得“80后”面對的壓力大嗎?

A很大,超過“70后”、“90后”

B一般,不如“70后”和父輩

C很小,我們是幸福的一代

D每一代人都有自己的壓力,這是正常的。

答:A

*你面對的壓力主要來自于哪里?

A生活經濟的壓力,如買房子、養孩子等

B家長對自己的期望值太高

C工作的壓力,要闖出一番事業太難

D整個社會都在給我壓力,壓得喘不過氣來

答:以上皆不是

*你的理想是什么?

答:和諧社會

橫向比較

各國“80后”都在想什么?

美國“80后”

重新定位

每一代美國人都有反抗前一代人的思想習慣。美國“80后”的父母一代深受越戰影響,反對前一代干預主義的思想。“9·11”改變了美國“80”后,之前他們這代人根本不關心政治,“9·11”促使他們重新思考美國的國家定位問題。

英國“80后”

金錢至上

英國的“80后”俗稱“撒切爾的孩子”,因其出生之時恰逢“鐵娘子”撒切爾夫人當權。上世紀六七十年代的英國人,個個視國家興亡為己責。而現今的孩子們基本上唯錢是圖。眼下的英國“80后”大多癡迷于網絡,而少有關注新聞者。

日本“80后”

我們“不餓”

很多研究者認為,日本“80后”身上依然延續了父輩的危機意識。但是他們的求知欲比起前輩來說大大減弱了,簡單地說,他們“不餓”,他們遠離報紙,不關心科學。

俄羅斯“80后”

信仰真空

俄羅斯的大學教授喜歡批評“80后”們是“缺乏信仰的一代”。和“60后”、“70后”相比,俄羅斯“80后”經歷了更多的社會逆境。他

們生長在一個民族價值認同體系崩潰、西方價值觀念沖擊的年代,沒有人跟他們說什么是“對”與“錯”,什么是“是”與“非”。“在整個20世紀90年代,俄

羅斯人都處在一個信仰缺失的‘價值真空’地帶。”

印度“80后”

胸懷大志

印度的 “80后”們都相信印度具有成為一個全球大國的潛力。“印度不是將會崛起,她已經崛起了。”(據《啟迪》雜志)

八零后自畫像

史記《八零后傳》摘錄:

“夫80后者,初從文,未及義務教育之免費,不逮高等學校之分配,適值擴招,過五關,斬六將,碩博相繼,數年乃成,負債十萬。覓生計,十

年無休,披星戴月,秉燭達旦,蓄十萬。樓市暴漲,不足購房,遂投股市,翌年縮至萬余,抑郁成疾。醫保曰,不符大病之條例,拒賠。乃傾其所有,入院一周病無

果,因欠費被逐院門。友憐之,賒三鹿一包,沖而飲,卒……”

“二十一世紀,高科世,重優才。嗚呼!頹廢豈為80后?2009國策,狀元下鄉,振興鄉鎮,亦興農;投筆從戎,綠裝衛國;商界英豪,下海泛舟。條條大路通羅馬,共建和諧為國家!”

預告:

對于“80后”的生存現狀,“80后”才最有發言權。這是本報發起這次大調查的初衷。正是基于這樣的理念,我們采訪了一批“80后”的代表人物,如郭敬明、李宇春等。他們的成長經歷和人生感悟也許可以帶給我們更直接的啟示。

郭敬明:

“人們常認為‘80后’太有個性了,個性太張揚了,有時覺得我們不尊重長輩,作為對‘80后’這一代人的想象。有時覺得我們這代人有距離感,可能和我們本身不善于表達有關。”

李宇春:

“我覺得我不算優秀的‘80后’,比韓寒、姚明他們差多了。我覺得我做得不夠。”

李念:

“以前在上海讀大學,當時的宿舍在15層。夜晚我打開窗,看見一棟棟高樓,萬家燈火。常常想,自己還需要奮斗多久才能在這個城市有自己的一隅之地,有自己的一個窩。”

Natalie(“富二代”):

“我才知道,會有一家人湊不齊一兩萬元的事情。大家煩惱的東西不一樣。”

引用

刪除

ross_racheal / 2010-02-19 11:16:01

引用

刪除

ross_racheal / 2010-02-19 11:16:01