馬大猷:發展中國聲學事業是畢生目標

“如果在以前,老先生一定會到聲學所里過生日,那是他工作了大半輩子的地方。”馬大猷學術秘書、中國科學院聲學研究所研究員柯豪告訴《科學時報》記者。

令人遺憾的是,自從2008年患上腦溢血后不慎摔了一跤,馬大猷再也沒有來過所里,連他畢生為之奉獻的聲學事業也記不起來了。

馬大猷的學生、中國科學院聲學研究所研究員程明昆告訴記者:“馬先生90多歲還堅持每周3天在辦公室工作,戰斗在科研第一線,親自做實驗、寫論文,真正做到了生命不息科研不止。”

在程明昆心目中,馬大猷不僅是他崇敬的導師,也是所有學生的榜樣。

1936年,馬大猷從北京大學畢業,考上了清華大學招考的留美公費生,學的是物理學方面的電聲學專業。1937年底,在前輩吳有訓先生的建議下,馬大猷前往美國洛杉磯加州大學物理系學習,成為國際聲學權威之一努特森的研究生。

1938年,馬大猷發表了他在加州大學學習時的第一篇論文《矩形室內低頻簡正頻率的分布》。這篇論文被推薦在1938年秋天的美國聲學學會年會上宣讀,引起了強烈反響,馬大猷被認為貢獻了世界聲學史上關于“波動聲學的一個基本公式”。這篇論文還成了聲學中應用簡正波理論的基礎,也是嚴格室內聲學的基礎。后來在哈佛大學,馬大猷學習物理系和通信系的課程,成為哈佛大學歷史上第一個用兩年時間就獲得博士學位的人。

卓越的學術成績讓他在美國聲學界漸漸嶄露頭角,1943年,馬大猷還被美國聲學會選為會士,成為中國科學家在該學會的第一位會士。

博士畢業后,馬大猷第一次站在了人生的十字路口:留在美國繼續從事科研工作,還是回到戰事紛紛的祖國?

在征求國內恩師朱物華的意見后,馬大猷毅然選擇了歸國效力的道路,擔任西南聯大工學院電機系教授;31歲時又出任北京大學工學院首任院長,成為當時全國著名的工學院中最年輕的院長。

柯豪與程明昆談到馬大猷這段歷史時告訴記者,一直到老先生80多歲還經常被問起回國時的心情,即使遭遇過許多不公待遇,但馬大猷從來都沒后悔自己回國的選擇。

“科學救國的思想已經深深扎根到當時知識分子的心里,他們畢生的追求就是用自己的知識為國家服務。”柯豪說。

“發展中國的聲學事業,是我的恩師為我指出的專業方向,也是我愿意畢生為之奮斗的目標。”馬大猷不止一次地說過這句話。

回國后,馬大猷有一個重要目標就是要把中國的現代聲學建立起來。1956年,全國制定十二年科技發展遠景規劃,馬大猷建議:中國應當開展聲學研究。后來關于聲學部分的發展規劃意見正是由他起草。同年,中科院電子研究所成立,孟昭英、馬大猷和陳芳允為籌備委員會副主任,計劃成立無線電、電子學和聲學等3個研究室,這是中國第一次正式設立聲學研究室。

“作為一位著名的科學家,馬大猷在聲學研究領域里,總是不斷提出新的研究方向和新的研究課題,使研究工作不斷向前發展。”程明昆介紹。

為迎接1959年國慶,北京興建十大建筑,人民大會堂音質問題交給馬大猷負責。他立即組織北京高校、建筑和廣播系統中的聲學專家進行研究,開展了設計和試驗。為做好人民大會堂音質設計工作,馬大猷領導設計和建造了我國第一個聲學實驗室,包括混響室、隔聲實驗室、消聲室、水聲實驗水池以及高聲強實驗室。

最終人民大會堂的音質設計工作取得了很好效果,也促進了我國建筑聲學的發展。目前我國建筑聲學領域里的老專家,大都是那時培養出來的。

20世紀60年代初期,在馬大猷的指導下,我國又開展了語言聲學的研究,開拓了一個新領域。此后,他又組織開展了高聲強聲疲勞、環境聲學、氣流噪聲、有源噪聲控制等研究工作。到90年代中期,他又進入到一個新的方向,開展大振幅駐波的非線性研究,通過這些工作,我國的聲學研究體系逐步建立起來。

馬大猷尤其注重人才培養對學科發展的重要意義。1956年馬大猷招收了第一批研究生,3名學生的研究方向各不相同:語言聲學、噪聲震動和理論聲學。“他希望通過培養不同方向的學生將聲學研究工作鋪開,最終能培養聲學各方面的學者。”程明昆說。

遺憾的是由于客觀因素的干擾,培訓工作中斷了相當長的一段時間。1958年,中國科技大學成立,馬大猷建議籌建電子學系,內設聲學專業,并親自教授全校普通物理課多年。

從1958年考入中國科技大學無線電電子學系至今,程明昆對當年的情景記憶猶新:“馬先生給我的第一印象是一位風度翩翩、學識淵博而又不茍言笑的學者。”

“先生對學生的要求十分嚴格,他鼓勵我們獨立思考,要求我們注重創新。”1963年,程明昆考上了馬大猷的研究生。“文化大革命”結束后,程明昆有幸成為研究所派往美國的訪問學者之一,由于對美國聲學界并不熟悉,學校選擇成了程明昆一塊心病。

1980年,恰逢馬大猷與北京大學校長周培源等人組成代表團去參加美國物理學會成立50周年紀念大會,他便借機幫程明昆聯系了麻省理工學院(MIT)機械系,而且是去讀研究生。遺憾的是,最終MIT沒去成,馬大猷又幫他聯系了去普渡大學做訪問學者,并利用參加國際會議的間隙前往探望和鼓勵他。

程明昆告訴記者,馬大猷每年只招一兩個研究生,“少而精”能讓他更深入、細致地輔導和關心學生,而他對學生的嚴厲也是有目共睹,學生六七年不能畢業是常有的事,“他對我們充滿了期望,希望他的學生都能成為各自領域的學術帶頭人”。

“馬老雖已高齡,但仍然關心國家的科技事業,令人感佩。他關于基礎研究和自主創新的觀點和論述很有見地,所提建議也很中肯,基礎研究是應用開發的先導和源泉。我贊成馬老提出的重視和加強基礎研究。”

2005年,馬大猷給國務院總理溫家寶寄去他所撰寫的《國家實力根本源于基礎研究》和《推廣基礎研究》兩篇文章,溫家寶作出重要批示。

90多歲的馬大猷不僅仍在科研第一線戰斗,當前我國科技界呈現出的浮躁情緒也逐漸引起了他的關注和擔憂。

“馬老連續給溫總理寫了6封信,都是對于加強基礎研究和自主創新問題的思考。”柯豪告訴記者。

作為馬大猷的學術秘書,柯豪分門別類地保存著馬大猷所有的文件資料。記者在一本標注了“科學·教育”的文件夾里發現了馬大猷撰寫的關于探討工程教育、人才培養、科學研究、基礎研究等文章多達40余篇,如《中國科學技術如何推向前進——從研究開發和技術創新等幾方面談起》、《國家實力根本源于基礎研究》、《對建設創新型國家的幾點思考》等等。這些文章都是馬大猷耄耋之年寫就的。

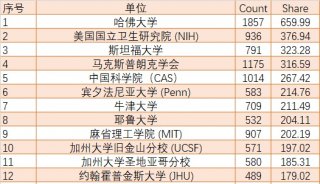

2005年,馬大猷發表的《中國科技十年趕上日本》一文更是引起廣泛關注。文章論述了基礎研究對提高我國綜合實力的重要意義,指出了我國基礎研究水平與美國、日本的差距,并提出從根本上提升我國基礎研究水平的具體建議,包括體制改革、競爭機制完善、研究氛圍和鼓勵科研人員勇于創新的具體措施等。

柯豪告訴記者,馬大猷從事科研工作60余年,深切感受到基礎研究對于國家和民族發展的重要意義。在馬大猷看來:“加強國家的自主創新能力,只有真正加強基礎研究工作,創造新的生產知識才是根本。”即使在病榻上,他仍沒有停止思考,仍在堅持工作。