官宣!20所高校獲批教育部重點實驗室

教育部重點實驗室是高等學校組織高水平科學研究、培養和集聚創新人才、開展學術合作交流的重要基地,是國家科技創新體系的重要組成部分。其主要任務是面向科學前沿,聚焦國家戰略需求和行業、區域發展需求,開展創新性研究,提升高等學校創新能力,推動學科建設發展,以高水平科學研究支撐高質量高等教育。

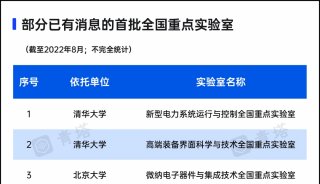

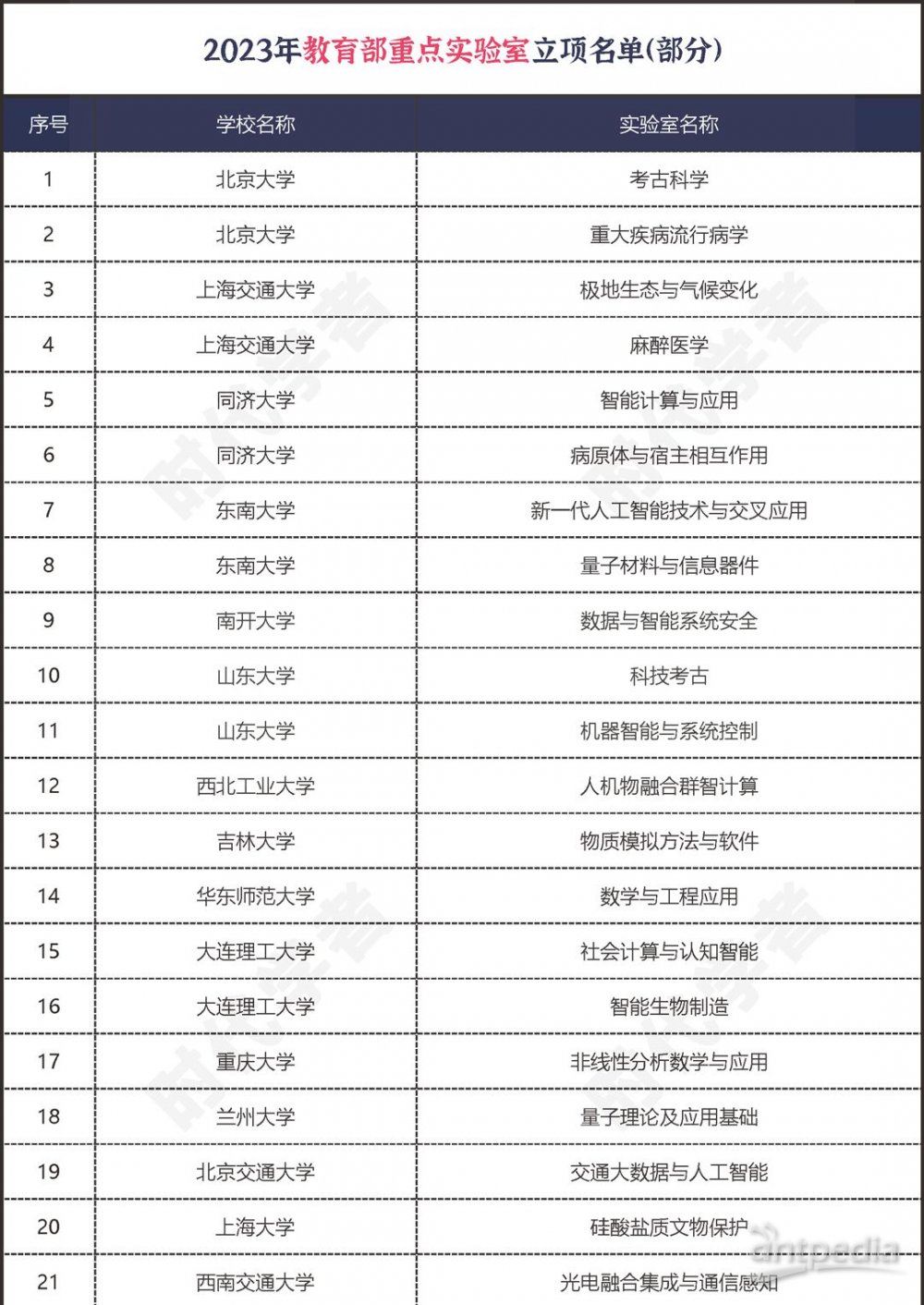

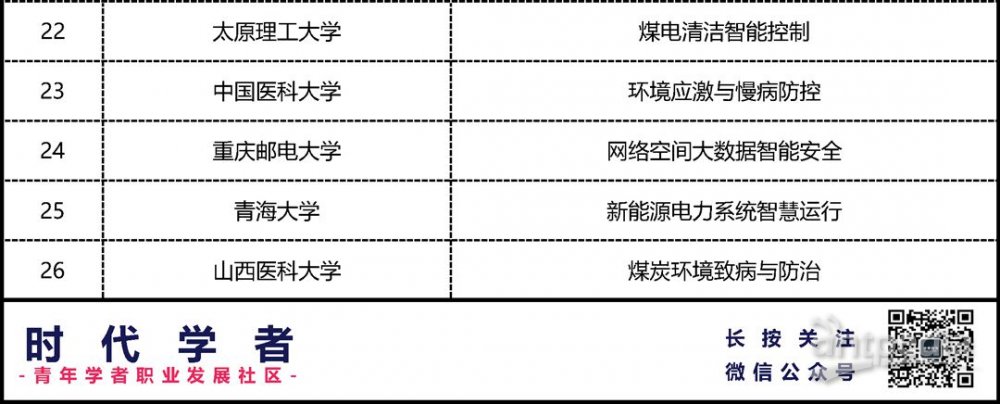

據不完全統計,目前已有20所高校新增教育部重點實驗室。具體名單如下:

近日,北京大學、上海交通大學、同濟大學、上海大學、南開大學等高校均相繼官宣獲批教育部重點實驗室:

北京大學:獲批建設“考古科學”和“重大疾病流行病學”教育部重點實驗室

“考古科學教育部重點實驗室”由考古文博學院牽頭建設,實驗室主任為吳小紅教授。實驗室圍繞“建設中國特色中國風格中國氣派的考古學”這一重大戰略任務,基于北京大學科技考古的深厚基礎,充分發揮多學科交叉融合優勢,運用科學技術提供的新手段新工具,提高考古工作發現和分析能力,探索科技考古的新型研究模式。實驗室布局考古年代學、環境和生業考古學、生物考古學、考古材料學四個研究方向,力爭為中華文明探源研究貢獻力量,進一步回答好中華文明起源、形成、發展的重大問題。

“重大疾病流行病學教育部重點實驗室”由公共衛生學院牽頭建設,實驗室主任為詹思延教授。實驗室堅持面向世界科技前沿和人民健康國家重大戰略需求,圍繞具有公共衛生學意義的重大慢性病和傳染病,以慢性病流行病學、傳染病流行病學、大數據驅動的研究設計與分析技術、循證評價與決策為重點研究方向,以實現人群為基礎的重大疾病科學防控、促進公眾健康為核心目標,以流行病學為核心方法,以公共衛生的數字化轉型為發展導向,以循證評價和循證決策為支撐,開展系列研究,服務健康中國建設。

上海交通大學:獲批建設“極地生態與氣候變化”和“麻醉醫學”教育部重點實驗室

“極地生態與氣候變化教育部重點實驗室”依托海洋學院建設,實驗室由上海交通大學、中國極地研究中心(中國極地研究所)和自然資源部第二海洋研究所共建,以基礎和應用科學及國家需求為主線,聚焦極地生態保護和極地治理,設置極地生態系統、生物種群、資源利用和氣候變化等重點研究方向,全面提高對極地生態環境過程的認知,科學評估極地生物資源的保護和可持續性利用,研究碳匯過程及其變化,為我國制定應對氣候變化策略、參與極地生態環境保護和國際治理提供科學支撐。

“麻醉醫學教育部重點實驗室”由上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院牽頭建設,實驗室整合基礎醫學院、電子信息與電氣工程學院等研究力量,瞄準如何進一步降低術后近/遠期并發癥和死亡率這一世界共性的麻醉醫學難題,凝練出難題背后不同器官/系統在圍術期交互作用機制這一瓶頸科學問題,聚焦神經系統與外周重要臟器(如肝臟)的交互作用這一主攻方向,開展解決圍術期難題所需的醫工交叉研究,實驗室將以基礎研究、應用基礎研究和臨床研究相結合的形式推動該麻醉醫學難題解決,努力建成圍術期多器官、多時間段、多領域間交互作用研究的主陣地和公共平臺,促進我國圍術期救治質量的進一步提升,降低患者術后遠期死亡率和并發癥,共同服務于健康中國戰略目標的實現。

南開大學:獲批建設“數據與智能系統安全”教育部重點實驗室

“數據與智能系統安全”實驗室由網絡空間安全學院牽頭建設,實驗室主任為劉哲理教授。實驗室針對數據采集、使用、傳輸、存儲、共享和銷毀全生命周期,圍繞讓“數據安全交換共享和智能系統安全應用”為目標,從密碼技術與應用、可信智能算法、數據安全和智能系統安全四個方向開展基礎研究,旨在建立數據安全與隱私計算、可信智能算法的理論體系,逐步建成國際領先的數據與智能系統安全基礎研究與創新中心,服務于《網絡安全法》、《密碼法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》的技術體系構建和安全應用保障,服務于國家數據安全和新一代人工智能重大戰略。

同濟大學:智能計算與應用、病原體與宿主相互作用兩個重點實驗室均擬予以立項支持

2022年11月,教育部科學技術與信息化司組織了育部重點實驗室評審工作,我校推薦了智能計算與應用、病原體與宿主相互作用兩個實驗室參加,教育部根據專家評議的成績,經研究,我校兩個重點實驗室均擬予以立項支持。

根據《教育部科學技術與信息化司關于公示教育部重點實驗室新建立項結果的通知》要求,現將依托同濟大學建設運行的新建立項實驗室予以校內公示。

上海大學:“硅酸鹽質文物保護教育部重點實驗室”成功獲批新建立項

硅酸鹽質文物保護教育部重點實驗室由上海大學文化遺產保護基礎科學研究院牽頭,以上海大學考古、材料科學與工程、機械工程、力學等重點學科為依托,聯合機電工程與自動化學院、材料科學與工程學院、力工學院、計算機工程與科學學院、理學院、材料基因組工程研究院等共同申報。

該實驗室聚焦硅酸鹽質文物保護,針對我國硅酸鹽質文物劣化機理不清,硅酸鹽質文物保護材料與文物本體的作用機制、動態變化規律不明,文物保護材料評價體系嚴重缺失,硅酸鹽質文物無損檢測方法與技術適應性不強,硅酸鹽質文物信息數據分散化、碎片化嚴重,采集的規范性不足、數據表達完整性不夠,與文物本體病害關聯性不強等重要共性問題開展研究。