中科院發布改革開放四十年40項標志性重大科技成果

12月19日,中國科學院發布改革開放四十年40項標志性重大科技成果。

中科院以“三個面向”為線索,在系統梳理改革開放40年來廣大科研人員取得的眾多重大科技成果基礎上,發布面向世界科技前沿成果15項、面向國家重大需求成果15項、面向國民經濟主戰場成果10項。

習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上,指出40年來“科技創新和重大工程捷報頻傳”。

40年來,中科院恪守國家戰略科技力量的定位,堅持“面向世界科技前沿,面向國家重大需求,面向國民經濟主戰場”,積極部署和組織開展科學技術創新活動,積極建議和承擔國家重大科技任務,取得一系列重大科技成果,為我國科技進步、經濟社會發展和保障國家安全作出了重大創新貢獻。

在這40項標志性重大科技成果中,面向世界科技前沿的15項重大科技成果包括高溫超導體研究、拓撲物態領域系列研究、粒子物理與核物理研究等;面向國家重大需求的15項重大科技成果包括載人航天與探月工程的科學與應用、北斗衛星導航系統系列衛星研制、空間科學實驗系列衛星等;面向國民經濟主戰場的10項重大科技成果包括黃淮海科技會戰和渤海糧倉科技示范工程、煤炭清潔高效利用核心技術和工業示范、非線性光學晶體研究及裝備研制等。

據悉,40項標志性重大科技成果經中科院學術委員會審核通過,已收錄于《改革開放先鋒 創新發展引擎——中國科學院改革開放四十年》一書。

一 面向世界科技前沿(15項)

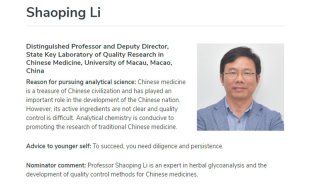

1 高溫超導體研究

超導電性是荷蘭科學家卡莫林·昂納斯(H. Kamerlingh Onnes)在1911年發現的。指某些材料在其臨界溫度以下表現出電阻為零和完全抗磁性的現象,相應的材料稱為超導體。臨界溫度高于傳統理論認為的“麥克米蘭極限”(40K)的超導體被稱為高溫超導體。探索和發現新型高溫超導體特別是液氮溫區以上的超導體并研究其物理機制是各國科學家們長期追求的目標。

1987年,物理所在銅氧化物超導體的研究中作出了重大貢獻,獨立發現了液氮溫區銅氧化物超導體,并首次在國際上公布其元素組成為Ba–Y–Cu–O。獲1989年度國家自然科學獎一等獎。

2008年,中國科大和物理所在鐵基超導體研究方面先后在國際上首次突破了麥克米蘭極限溫度,分別發現43K的SmFeAsO1-xFx超導體、41K的CeFeAsO1-xFx超導體和系列50K以上的REFeAsO1-xFx及REFeAsO1-x(RE=稀土元素)超導體,并創造55K的超導體臨界溫度紀錄。確定鐵基超導體為新一類高溫超導體,并在物理性質研究方面取得重要成果,具有潛在應用價值。獲2013年度國家自然科學獎一等獎。

中科院在國際上僅有的兩次高溫超導研究重大突破中,都作出了先驅性和開創性貢獻,在該領域多個方面發揮了引領作用,持續推動國際高溫超導研究發展。

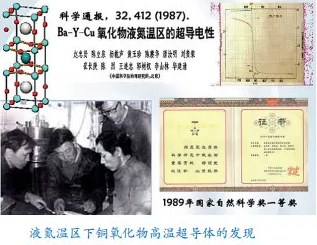

2 拓撲物態領域系列研究

物理所在拓撲物態領域取得一系列國際領先的研究成果。2009年,理論發現Bi2Te3、Bi2Se3、Sb2Te3族三維拓撲絕緣體,并獲實驗驗證,成為最為廣泛研究的拓撲絕緣體材料體系。2010年,理論提出Cr或Fe磁性離子摻雜的Bi2Te3等拓撲絕緣體薄膜是實現量子反常霍爾效應的最佳體系,獲2011年度中國科學院杰出科技成就獎。2013年,與清華大學合作在世界上首次實驗觀測到“量子反常霍爾效應”,驗證了理論方案。2012—2014年,理論預言并實驗發現了兩個狄拉克半金屬Na3Bi和Cd3As2,將凝聚態中電子態的拓撲分類從絕緣體推廣到了半金屬,發現了新物態——拓撲半金屬態。

2015年,理論預言TaAs家族材料是外爾半金屬,并首次實驗證實了其中手性電子態——外爾費米子的存在。該研究被英國物理學會《物理世界》評為“2015年十大突破”,被美國物理學會《物理》評為“2015年八大亮點工作”。2018年1月,入選美國物理學會《物理評論》系列期刊誕生125周年紀念論文集,是收錄的49項重要科學成就中唯一來自中國本土的工作。

2017年,理論預言并首次實驗發現了三重簡并點半金屬WC家族材料,發現其中的三重簡并費米子型準粒子激發,為在凝聚態物質中探索非常規費米子激發提供了新思路、新方法。

2018年,首次在鐵基超導體鐵碲硒材料中發現了拓撲超導表面態,并在該材料中發現了零能的馬約拉納束縛態,對構建穩定的、高容錯、可拓展的未來量子計算機的應用具有重要意義。

3 粒子物理與核物理研究

中科院依托相關國家重大科技基礎設施并牽頭重大國際合作,在強子物理、核物理、中微子物理、高能量前沿等方面取得一系列具有國際影響力的科學成果。

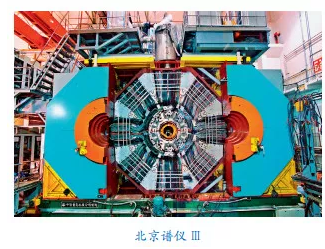

1990年以來,高能所依托北京正負電子對撞機(BEPC)、北京譜儀(BES)實驗精確測量了τ輕子質量及R值,發現了X(1835)新粒子。2013年,北京譜儀Ⅲ實驗發現了“四夸克物質” Zc(3900),是對傳統夸克模型中物質只含2個或3個夸克的重大突破,在美國物理學會《物理》評出的當年度物理學領域11項重要成果中位列榜首。

1992年,利用蘭州重離子研究裝置,上海原子核所(現“上海應物所”)獲得了新核素鉑-202,這是中國科學家首次合成的新核素。20世紀90年代以來,近代物理所合成了34種新核素,首次高精度測定一批短壽命原子核質量,建成國際核質量數據評估中心。這些新核素的產生是中國科學家在遠離穩定線核的合成和研究中取得的重大成果。

2011年,上海應物所在參加RHIC-STAR核物理國際合作研究中,與美國科學家合作,為首次發現迄今最重的反物質粒子——反氦核,發揮了關鍵作用。

2012年,由高能所牽頭的國際合作研究團隊在大亞灣反應堆中微子實驗發現了中微子振蕩新模式,精確測得中微子混合角θ13值,標志著我國中微子實驗研究從無到有步入世界前列。該成果入選美國《科學》 2012年十大科學突破,獲2013年度中國科學院杰出科技成就獎、2016年度國家自然科學獎一等獎、2016年度國際基礎物理學突破獎。

由高能所牽頭的中國研究團隊在2012年歐洲核子中心大型強子對撞機國際合作實驗中,為發現希格斯粒子及其性質研究作出了直接貢獻。

4 有機分子簇集和自由基化學研究

物理有機化學是有機化學的理論基礎,主要涉及結構、介質和化學特性、物理特性之間的關系。上海有機所經過近20年努力,圍繞物理有機化學前沿領域兩個重要方面——有機分子簇集和自由基化學,進行了深入系統的研究。獲2002年度國家自然科學獎一等獎,填補了該獎項此前連續4年的空缺。

有機分子簇集和自卷研究成果,對在分子水平上理解某些生命現象及設計治療動脈粥樣硬化疾病的藥物具有重要理論啟示。自由基化學研究建立了當時國際上最完整、最可靠的反映取代基自旋離域能力的參數,被國際同行認為是里程碑式的工作。這兩個方面涉及有機化合物的結構效應和介質效應,是物理有機化學研究的核心內容之一。

5 納米科技創新

在納米表征領域,1988年,化學所研制出我國第一臺集計算機控制、數據分析和圖像處理系統于一體的掃描隧道顯微鏡(STM)和我國第一臺原子力顯微鏡(AFM),奠定了我國納米科技研究的物質基礎。2001年,中國科大在國際上首次利用低溫STM獲得能夠分辨碳-碳單鍵和雙鍵的C60單分子圖像,并于2013年在國際上首次實現了亞納米分辨的單分子光學拉曼成像,獲2014年度中國科學院杰出科技成就獎。2013年,國家納米中心利用AFM技術在國際上首次實現了對分子間氫鍵的直接成像,為化學界爭論了80多年的“氫鍵本質”問題提供了第一個直觀證據。

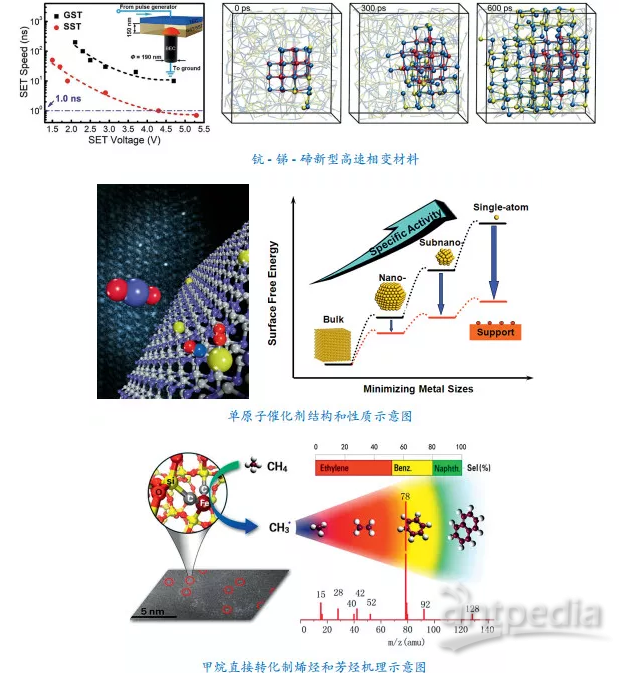

在納米材料與器件領域,物理所、金屬所等單位在碳納米管的制備、納米結構及其物性調控、表面納米化等方面,20多年來產出了一批國際引領性成果,促進了該領域的研究和發展。2017年,上海微系統所聯合相關企業設計出低功耗、長壽命、高穩定性的鈧-銻-碲(Sc-Sb-Te)新型高速相變材料,對于我國突破國外技術壁壘、自主開發存儲器芯片具有重要意義。化學所基于長期基礎研究,發展了納米綠色印刷的完整產業鏈技術,并于2016年建成世界首條免砂目納米綠色印刷版材示范線。

在納米催化領域,2011年,大連化物所在國際上首次制備出Pt/FeOx單原子催化劑,并提出了單原子催化新概念,入選美國化學會2016年度十大科研成果。2014年,基于納米限域催化新概念,首創甲烷無氧制烯烴和芳烴催化過程,實現一步高效轉化,獲2015年度中國科學院杰出科技成就獎。

6 人工合成生物學研究

繼1965年我國在國際上首次人工合成牛胰島素(獲1982年度國家自然科學獎一等獎)之后,1981年11月,由上海生化所、上海細胞所、上海有機所、生物物理所和院外相關單位組成的聯合攻關團隊,歷時13年,在國際上首次人工合成了包含76個核苷酸的酵母丙氨酸轉移核糖核酸完整分子。該成果獲1987年度國家自然科學獎一等獎,對揭示生命起源和核酸在生物體內的作用意義重大,為進一步了解遺傳和其他生命現象、研制和應用多種核酸類藥物奠定了理論基礎,標志著我國在該領域進入世界先進行列。

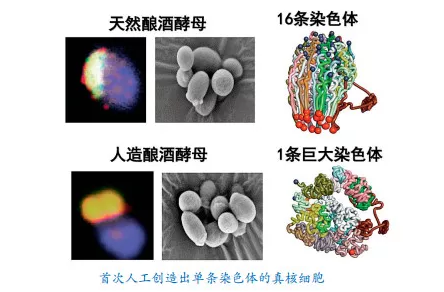

2018年8月,分子植物科學卓越創新中心采用合成生物學“工程化”方法和高效使能技術,以單細胞真核生物釀酒酵母(天然含有16條線型染色體)為研究材料,在國際上首次人工創造出僅含單條染色體的真核細胞。這是繼人工合成牛胰島素和酵母丙氨酸轉移核糖核酸之后,我國科學家再一次利用合成科學策略回答了生命科學領域的重大基礎問題,將加深人類對生命本質的認識。

7 非人靈長類模型與腦連接圖譜研究

腦科學與智能技術卓越創新中心在非人靈長類模型與腦連接圖譜研究方面取得一系列重要原創成果。2017年年底在國際上率先攻克非人靈長類動物體細胞核克隆這一世界性難題,11月27日世界上首個體細胞克隆猴“中中”誕生,12月5日第二個克隆猴“華華”誕生。這是繼1997年英國克隆羊“多莉”后克隆生物技術領域的又一重大突破,將有力促進生命科學基礎研究和轉化醫學研究,為探究眾多復雜疾病機理、建立有效診治和干預手段及新藥創制帶來光明前景。

2016年,該卓越創新中心在世界上首次建立了攜帶人類自閉癥基因的非人靈長類動物模型——食蟹猴模型,構建了非人靈長類自閉癥行為學分析范式,為觀察自閉癥的神經科學機理研究提供了一扇重要窗口,為深入研究自閉癥的病理與探索可能的治療干預方法奠定了重要基礎。

2016年,該卓越創新中心成功繪制了更精確的人腦功能分區圖譜,即人類腦網絡組圖譜,突破100多年來傳統腦圖譜繪制的瓶頸,提出了“利用腦連接信息繪制腦圖譜”的思想,第一次建立了宏觀尺度上的活體全腦連接圖譜,為實現腦科學和腦疾病研究的源頭創新提供了重要基礎。

8 基因組研究

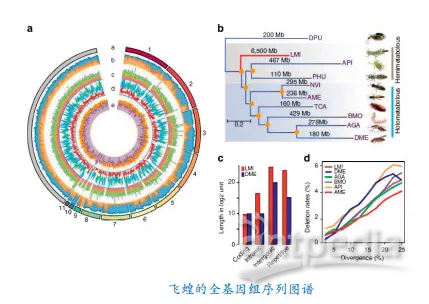

1999年7月,由遺傳發育所牽頭,我國參與了國際人類基因組計劃,成為繼美國、英國、法國、德國、日本之后的第6個參與國,也是唯一的發展中國家。2000年4月,我國提前完成了國際人類基因組計劃1%基因組序列工作框架圖,測定了第3號染色體短臂上3 000萬個2001年2月《自然》發表人類基因組計劃框架圖研究論文2002年12月《自然》發表秈稻基因組序列精細圖研究論文飛蝗的全基因組序列圖譜堿基序列,繪制了達到99.99%覆蓋率的完成圖,為我國生物資源基因組研究及參與國際生物產業競爭奠定了基礎。

2000年,遺傳發育所合作參加中國超級雜交水稻基因組計劃。2001年10月,率先完成水稻(秈稻)基因工作框架圖的繪制,并免費公布數據庫。2002年12月,完成全球第一張農作物的全基因組精細圖——秈稻基因組序列精細圖的繪制,并研制成功世界第一個覆蓋水稻全基因組的基因芯片,為保持我國在雜交水稻育種領域的國際領先地位奠定了基礎。獲2003年度中國科學院杰出科技成就獎。

2014年,動物所成功破譯了飛蝗的全基因組序列圖譜,這是迄今人類破譯的最大動物基因組,揭示了飛蝗聚群行為調控以及表型可塑性遺傳、表觀遺傳調控機制;同時圍繞種群暴發成災機制等難題,取得系列突破性進展。獲2017年度中國科學院杰出科技成就獎。

9 《中國植物志》編研及生物多樣性研究

2004年,中國高等植物資源的百科全書——《中國植物志》全部完成出版。該書由中科院(植物所、華南植物園、昆明植物所等)牽頭,歷經我國四代植物分類學家41年(1918—1959年)準備、45年(1959— 2004年)編研,全國80余家單位的312位作者和164位繪圖人員通力協作完成。全書80卷126冊,共5 000多萬字,記載了中國維管束植物3 0 1科、3 4 0 8屬、31 142種,包括9 080幅圖版,是世界上已出版的規模最大、內容最豐富的植物志書。獲2009年度國家自然科學獎一等獎。

《中國植物志》是植物學領域一項開拓性、創新性、系統性、基礎性工程,是半個世紀以來中國植物學研究的標志性成果,具有重大學術價值,促進了我國植物學和生物學相關學科的發展,為陸地生態系統研究和植物資源開發利用提供了重要科學依據,對中國和全球生物多樣性的可持續發展作出了重大貢獻,并產生了深遠影響。

此前,植物所牽頭編寫的《中國高等植物圖鑒》和《中國高等植物科屬檢索表》,獲1987年度國家自然科學獎一等獎;該所關于中國蕨類植物科屬的系統排列和歷史來源的研究成果,獲1993年度國家自然科學獎一等獎。

在生物多樣性調查、收集保藏和保護利用方面,中科院通過戰略生物資源網絡建設,完成了植物園體系、標本館體系、生物遺傳資源庫以及生物多樣性監測及研究網絡等基礎資源平臺建設,建立了較完整的種質資源數據庫和信息共享管理系統。昆明植物所牽頭于2009年建成了中國西南野生生物種質資源庫,收集稀有瀕危種、特有種、有重要經濟價值及科學價值的野生植物種子近8萬份,種質資源保藏能力達到國際領先水平。發起中國植物園聯盟,實施“本土植物全覆蓋計劃”,對我國生物多樣性保護起到重要支撐。中科院戰略生物資源網絡建設及在此基礎上開展的科學研究,對促進我國生物多樣性保護、生物技術產業發展和應對國際生物資源競爭具有重要戰略意義。

10 古生物研究

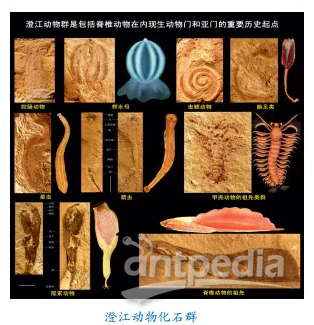

南京古生物所于1984年發現了澄江動物化石群,之后進行了長達17年、多達3萬余塊化石的大規模采集和綜合研究,取得了一系列舉世矚目的成果,第一次生動再現了5.3億年前海洋動物世界的面貌,為揭示“寒武紀大爆發”奧秘提供了科學依據。該成果被譽為“20世紀最驚人的科學發現之一”,獲2003年度國家自然科學獎一等獎。

“金釘子”是全球年代地層劃分對比的國際標準。截至2018年7月,在全球確定的60多個“金釘子”中,我國有11個,居全球之首,其中7個(長興階、排碧階、吳家坪階、赫南特階、古丈階、江山階、烏溜階)由南京古生物所完成。

古脊椎所基于多年持續的大規模野外調查和發掘,開展遼西熱河脊椎動物群研究,取得了一系列重大發現和原創成果,豐富了人類對早白堊世陸地生態系統的認識,在脊椎動物許多類群的起源和系統演化研究方面具有重大意義。獲2003年度中國科學院杰出科技成就獎,入選《時代周刊》 2007年度世界十大科技發現、《科學》 2014年度十大科學突破。

古脊椎所通過對8萬—12萬年前東亞地區最早的現代人化石的發現和研究,否認了現代人“非洲起源說”的部分觀點,提出了現代人在東亞出現與擴散的新假說,為研究東亞人類演化規律提供了重要化石證據,將中國古人類演化研究推進到國際前沿水平。相關成果入選《自然》 2014年度十大科學事件。

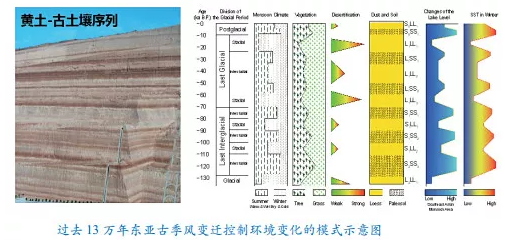

11 第四紀環境研究

第四紀環境領域是近年來全球變化研究的熱點。地質地球所、地球環境所、寒旱所等單位,以黃土、冰川為古環境研究的重要載體,在第四紀地質學與環境研究中取得了一系列重要成果,為認識全球環境演變規律、理解現今環境變化原因、評估未來環境發展趨勢提供了科學依據,處于國際地球科學前沿。

在第四紀黃土環境研究方面,中科院提出“新風成學說”,該學說基于中國黃土重建了250萬年以來的氣候變化歷史,推動了地球環境科學發展,對黃土高原水土保持、植被重建、沙地治理等具有重要實踐意義,為國家黃土高原綜合治理提供了決策支撐。“黃土高原綜合治理定位試驗研究”獲1993年度國家科學技術進步獎一等獎。

在第四紀冰川研究方面,中科院查清了我國第四紀冰川分布及特征,編繪了我國第四紀冰川分布圖,突破了傳統第四紀四次冰期學說,發展了國際第四紀冰川與環境變化研究科學理論,對未來水資源變化和環境演變及可持續發展具有重要意義。

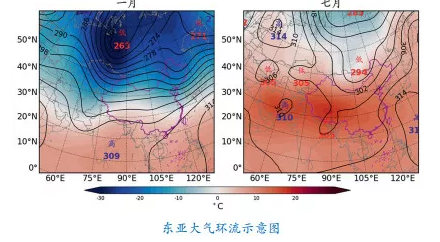

12 東亞大氣環流研究

大氣環流研究是揭示大氣運動規律、探索全球氣候變化、進行氣候預測和天氣預報的重要途徑。大氣所、地球物理所對東亞大氣環流運動規律進行了系統深入研究,原創性提出了氣候突變概念,發現東亞和北美環流在過渡季節有急劇變化的現象,研究發現并證明了阻塞高壓在持續異常天氣預報中的重要性,揭示了東亞大氣環流對中國氣候的影響機理。獲1987年度國家自然科學獎一等獎。

東亞大氣環流研究為我國20世紀80年代建立數值天氣預報模式奠定了理論基礎。1980年,大氣所與中央氣象臺等合作成立了“聯合數值預報室”,將系列成果發展成為我國氣象業務的主要模式;1982年,中央氣象臺按此模式首次作出72小時數值天氣預報。

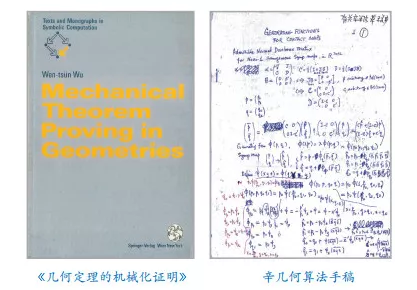

13 數學機械化方法與辛幾何算法

20世紀70—80年代,系統所發展了中國傳統數學的算法化思想,提出了用計算機證明幾何定理的高效代數方法——“吳方法”,開創了數學機械化這一新興交叉學科方向。這是目前符號求解代數與微分代數方程組最完整的方法之一,已應用于解決機器人運動學、智能CAD、視覺定位、數控最優插補、密碼分析、物理規律自動發現、天體運行中心構形等數學交叉科學問題,標志著我國在自動推理研究領域達到國際領先水平。

哈密爾頓系統是表達一切守恒物理過程的數學形式,辛幾何是哈密爾頓系統的數學基礎。1984年,計算數學所提出了基于辛幾何的哈密爾頓系統的計算方法,開創了這一計算物理、計算力學與計算數學相互交叉、滲透的新興前沿領域,通過系統研究取得了一批奠基性原創成果,在國際上產生了重大影響,獲1997年度國家自然科學獎一等獎。該算法已成為常微分方程和動力系統數值計算的主流研究方向,帶來了科學和工程領域計算的革新,廣泛應用于天體軌道演化、高能加速器設計、分子動力學模擬、數值天氣預報、石油和天然氣勘探、等離子體約束、計算量子化學等。

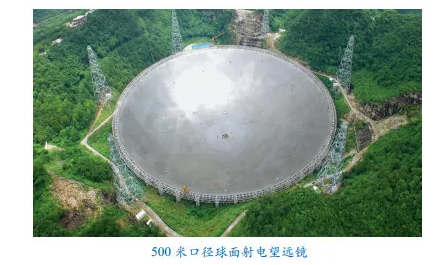

14 系列大型天文觀測設施

大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡(LAMOST,又稱“郭守敬望遠鏡”)坐落于國家天文臺興隆觀測站,是大口徑兼大視場的光學望遠鏡,其光譜獲取率為世界最高。1997年立項,2001年開工建設,2009年通過驗收,2011年10月開始光譜巡天。截至2018年6月,LAMOST對外發布1 000萬余條天體光譜,成為世界上天區覆蓋最完備、巡天體積和采樣密度最大、統計一致性最好、樣本數量最多的天文數據庫。2018年8月發現目前已知鋰元素豐度最高(約為同類天體的3 000倍)的奇特天體。國內外天文學家利用LAMOST數據在銀河系的形成和演化、多波段天體交叉認證和星系物理等方面均取得了突破性進展。

500米口徑球面射電望遠鏡(FAST,又稱“中國天眼”)是具有我國自主知識產權、世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡。FAST利用貴州天然喀斯特洼地作為望遠鏡臺址,由國家天文臺牽頭,2007年立項,2011年開工建設;2016年9月落成啟用,入選《自然》當年度全球重大科學事件,獲2017年度中國科學院杰出科技成就獎。截至2018年8月底,FAST已證實發現脈沖星44顆,其中首次發現的毫秒脈沖星于2018年4月得到國際認證,開啟了中國射電望遠鏡系統發現脈沖星的新時代。

此外,由北京天文臺牽頭建設的太陽磁場望遠鏡、陜西天文臺建設的長波授時臺系統,同時獲1988年度國家科學技術進步獎一等獎;由上海天文臺牽頭建設的1.56米天體測量望遠鏡,獲1992年度國家科學技術進步獎一等獎;由中科院南京天文儀器研制中心牽頭建設的2.16米天文光學望遠鏡,獲1998年度國家科學技術進步獎一等獎;由上海天文臺牽頭建設的65米射電望遠鏡(又稱“天馬望遠鏡”)在我國探月工程及深空探測中發揮了重要作用。

一系列大型天文觀測設施的建設運行,為我國乃至世界科學家探索宇宙奧秘提供了高水平觀測手段和研究平臺,提高了我國天文學的國際地位,對我國基礎前沿科學研究、戰略高技術發展和國際科技合作具有重要意義。

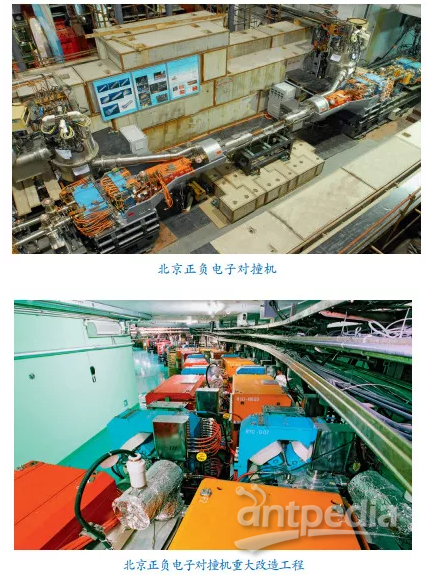

15 以北京正負電子對撞機為代表的大型加速器類裝置

北京正負電子對撞機是我國改革開放以來建成的第一臺國家重大科技基礎設施。該裝置由高能所牽頭建設,1983年4月立項,1984年10月開工,1988年10月建成,1990年10月投入運行,被《人民日報》稱為“我國繼原子彈、氫彈爆炸成功、人造衛星上天之后,在高科技領域又一重大突破性成就”,使我國在國際高能物理研究領域搶占一席之地。工程建設獲1990年度國家科學技術進步獎特等獎。北京正負電子對撞機重大改造工程(BEPCⅡ)于2004年開工,2009年5月通過驗收,獲2011年度中國科學院杰出科技成就獎、2016年度國家科學技術進步獎一等獎。

上海光源(S S R F)由上海應物所牽頭建設,1998年3月立項,2004年12月開工,2010年1月通過驗收。這是國際上性能指標領先的第三代同步輻射光源之一,也是我國已建成的規模最大的大科學裝置。獲2011年度中國科學院杰出科技成就獎、2013年度國家科學技術進步獎一等獎。

蘭州重離子加速器(HIRFL)由近代物理所牽頭建設,1976年11月立項,1979年12月開工,1989年11月通過驗收,是亞洲能量精度最高的中高能重離子加速器,獲1992年度國家科學技術進步獎一等獎。在蘭州重離子加速器上擴建多用途的冷卻儲存環(CSR)工程于1997年6月立項,2000年4月開工,2008年7月通過驗收,獲2009年度中國科學院杰出科技成就獎。

合肥同步輻射光源(HLS)由中國科大牽頭建設,1983年4月立項,1984年11月開工,1991年12月通過驗收,是我國第一臺以真空紫外和軟X射線為主的專用同步輻射光源,獲1995年度國家科學技術進步獎一等獎。二期工程于1997年4月立項,1999年5月開工,2004年12月通過驗收。

中國散裂中子源(CSNS)由高能所牽頭建設,2008年9月立項,2011年10月開工,2018年8月通過驗收,是國內首臺、世界第四臺脈沖型散裂中子源,技術指標和綜合性能進入國際同類裝置先進行列,使我國在強流質子加速器和中子散射領域實現了重大跨越。

一系列大型加速器類大科學裝置的建設運行,為我國物質科學、生命科學、材料科學、能源科學、環境和地球科學、地質考古學等眾多學科前沿基礎研究,以及微電子、微加工、石油化工、生物工程、醫藥和醫療診治等領域高新技術研發提供了先進實驗平臺,支撐用戶取得一批國際領先成果,為提升中國的綜合科技實力作出了不可替代的重要貢獻,帶動和促進了相關產業發展。

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

科技前沿

-

科技前沿

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

會議會展