中科院動物所焦建偉周琪等Cell Reports發表神經生物學成果

近期,中科院動物研究所的焦建偉研究員課題組,與周琪研究員、胡寶洋研究員以及趙同標研究員合作,在國際學術期刊《Cell Reports》發表題為“Tet3-Mediated DNA Demethylation Contributes to the Direct Conversion of Fibroblast to Functional Neuron”的學術成果。這項研究得出結論:由Tet3介導的DNA甲基化,可能引導小鼠胚胎成纖維細胞到神經元的直接轉換。

焦建偉研究員2002年博士畢業于北京大學,曾經在美國哈佛醫學院從事博士后研究,2009年至2011年在中科院神經所任研究員。2011年8月加入中科院動物所任研究員,實驗室主要研究方向包括神經干細胞分化的機制研究,micoRNA或表觀遺傳分子在神經發育中的作用,以及神經干細胞的重編程研究。研究成果發表于PNAS, J Neurosci, Stem Cells,EMBO J,EMBO R等雜志共計20余篇。

在今年6月份,焦建偉研究員帶領的研究小組,先后在國際學術期刊《Development》和《Journal of Biological Chemistry》發表兩項重要學術成果(動物所焦建偉研究組連發重要成果)。發表在《Development》的研究表明,抑制DISC1表達可在體內外抑制星形膠質細胞生成,而DISC1過表達可大幅增強這個過程。此外,小鼠和人類DISC1過表達可修復DISC1敲除所引起的星形膠質細胞生成缺陷。從機制上說,DISC1可通過與RASSF7直接相互作用,而激活RAS/MEK/ERK信號通路。同時,pERK復合物經歷了核移位,并影響星形膠質細胞生成相關基因的表達。簡而言之,這些研究結果表明,DISC1通過RASSF7調節RAS/MEK/ERK信號,而調節著星形膠質細胞生成,并為我們理解DISC1缺陷如何導致精神疾病,提供了一個框架。

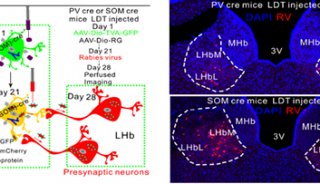

在《Journal of Biological Chemistry》上發表的另一項研究中,該研究小組開發了一種基于腺病毒的轉分化策略,結合一種額外的化合物,用于誘導PV(iPV)神經元的有效生成。這種化合物毛喉素結合Ascl1,可將80%的小鼠成纖維細胞誘導成為iPV神經元。通過這一程序所產生的iPV神經元,可在感染后5到7天成熟,并表現出電生理特征和已知的神經元標記,如PV和GABA。因此,這項研究提出了一種有效的方法來生成PV神經元。

在《Cell Reports》發表的這項新研究中,作者指出,通過繞開多能細胞狀態的體細胞到神經元的直接轉換,可能是個性化醫學的一種有效方法。除了神經元的轉錄因子和多個小分子之外,該研究小組發現,表觀遺傳修飾也有助于成纖維細胞直接轉化為神經元。這項研究表明, Tet3——一個DNA雙加氧酶,能迅速有效地把成纖維細胞直接轉化為功能性神經元。誘導的神經元(iNS)表達成熟神經元標志物,如Tuj1、突觸素和神經核(NeuN)。基因表達譜表現出與原代神經元明顯不同的神經元特異性基因簇。誘導的神經元顯示出成熟的放電模式,并形成功能性突觸。

此外,研究人員觀察到,在轉分化的時間進程中,iNS中的5hmC水平逐漸增加。這些研究結果表明,DNA甲基化可能調節直接的譜系定型,從而是研究轉分化過程的一條途徑。

-

科技前沿

-

項目成果

-

科技前沿

-

項目成果