震驚!三甲醫院醫護占比顛覆認知!醫生預轉“行政崗”

三甲醫院1300多名職工,醫護卻只有500多,行政后勤人數遠超醫護

在一般觀念中,人們或許會默認醫院的員工主要是醫生和護士,無論是治療病患的醫生還是進行化驗和拍片的醫務人員,無論是醫院主任還是住院部管理人員,都被看作是醫生。人們認為醫生是醫院不可或缺的一部分,因此醫生數量必定是最多的。

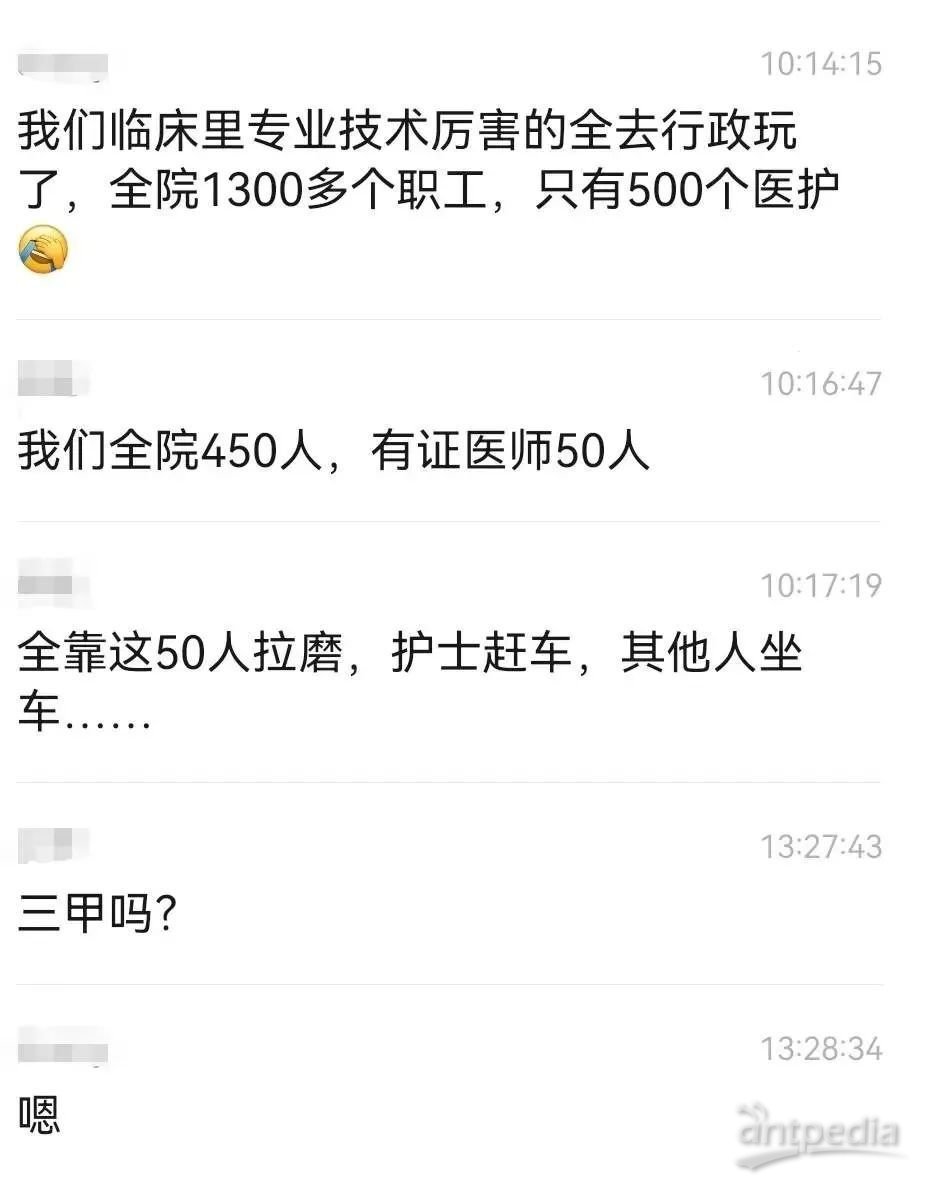

然而,近來許多醫生在網絡平臺上反映他們所在醫院在臨床醫療和行政后勤領域的人員配置存在問題,引發了廣泛的討論。

在這些討論中,出現了諸如“在某醫院,醫療人員800余人,后勤人員則超過2200人”、“某縣城的醫院有700人,其中醫護人員300人”、“臨床和行政人員數量幾乎相當”的說法。很多發言者紛紛指出,醫院的行政后勤人員比臨床醫生還要多,而且工作強度較低、薪資較高、晉升速度較快,這讓醫生們羨慕不已。

在這些討論中,有一位醫生的言論給筆者留下了深刻印象:“我們臨床領域那些技術嫻熟的專業人士都跑去從事行政工作了,整個醫院有1300多名員工,但實際從事醫護工作的只有500人。”另一位醫生也表達了類似的看法:“我們醫院共有450名員工,其中具備醫師資質的只有50人,其他工作就靠這50人在拼命工作,醫生像是拉磨的,護士則在推車,其他人則坐車……”

說實話,“1300名職工,只有500名醫護”確實顛覆了很多人的認知,原來醫生不是醫院的主體人員呀,最多的竟然是行政與后勤。

行政與后勤人員比醫護人員多這件事,之前我是不信的,畢竟治病救人的都是醫生,醫生數量少了,誰去撐起醫院和科室的天呢?但當我去醫院工作了之后,把所有臨床科室的醫生護士數一數加起來,發現醫護所占的比例竟然連50%都不到。

以我所在的皖北某醫院為例,神經內科(9名醫生、4名護士)+腎臟內科(7醫3護)+內分泌科(11醫5護)+肝膽外科(12醫5護)……+骨科(15醫8護)+(超聲科3醫2護),在這些臨床科室或者醫技科室中,被大眾廣泛認為是醫護的人員數量大致在410人左右。

而醫院的行政部門,例如黨政辦、醫務科、科教科、財務科、人事科、醫保辦、后勤處、宣傳科、質控辦、院感科、保衛科、采購等這些不負責治病救人、和臨床業務無關的科室部門人員加起來數一數卻高達678人。

410人vs 678人,醫護人員占比竟然都低于50%了,連我自己都感到很震撼!所以“1300名職工,只有500名醫護”并非空穴來風,當不太清楚某件事時,最好自己去親自數一數、算一算人頭數,沒有調查,就沒有發言權,任何事都是如此。

醫護占總編制的70%~72%,行政后勤占總編制的28%~30%,為何對標準置若罔聞?

我國醫院管理人員配備標準一直沿用1978年頒布的《綜合醫院組織編制原則(試行草案)》。其中提出了醫院各類人員的比例為:行政和工勤人員占總編制的28%~30%,其中行政管理人員占編制的8%~10%;衛生技術人員占總編制的70%~72%,在衛生技術人員中,醫師、中醫師占25%,護理人員占50%,藥劑人員占8%,檢驗人員占4.6%,放射人員占4.4%,其他衛生技術人員占8%。

衛生技術人員占總編制的70%~72%,規定是這樣,但現實中哪家醫院能占到這個比例?

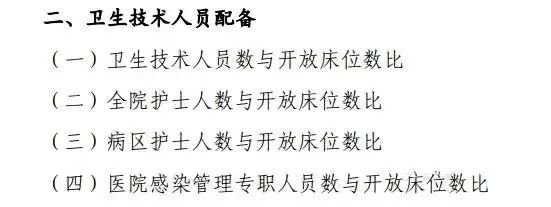

除了這份一直沿用的1978年的文件,2020年12月,國家衛生健康委也印發了《三級醫院評審標準(2020年版)的通知(國衛醫發〔2020〕26號)》,在衛生技術人員配備這一條中,這次的文件比較籠統,并沒有給出具體的合理“數字“。

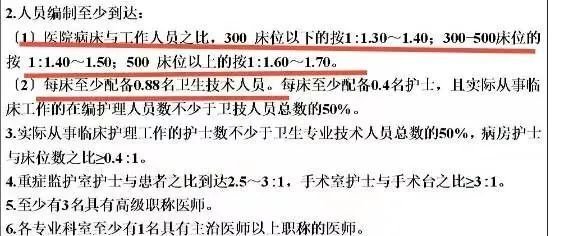

在能夠查到的“二級綜合醫院最新評審細則”中,有“醫院病床與工作人員之比”,總體上是床位越多人員比例越高,具體規定是300張床以下按1:1.3~1.4;300~500張床位按1:1.4~1.5;500張床位以上按1:1.6~1.7,每床至少配備0.88名衛生專業技術人員。

如果按照這一比例,假定某醫院床位為600張,醫院工作人員就應該有960~1020人,衛生專業技術人員至少應該配置528人,除衛生專業技術人員外的其它工作人員被視為行政后勤人員,他們的數量應該是432~492人。所以,無論從哪個角度來講,行政后勤人員的人數都是不應該超過衛生專業技術人員的。

如果一些衛生專業技術人員兩頭挑,既在臨床任職,又從事了行政管理工作,那估計實際在臨床一線干活的人員或許又要少一部分了。

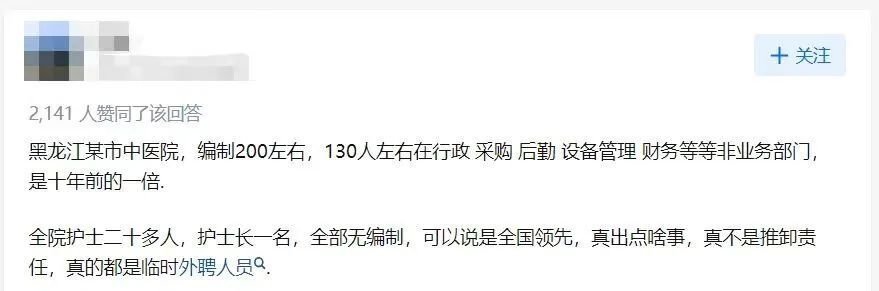

猶記得之前知乎上一個2141人贊同的反饋:醫院200左右個編制,130個給了行政、采購、后勤、設備管理、財務等非業務部門,全院護士二十多人,護士長一人,竟然全部無編制。

護士長都沒有編制,這你敢信?

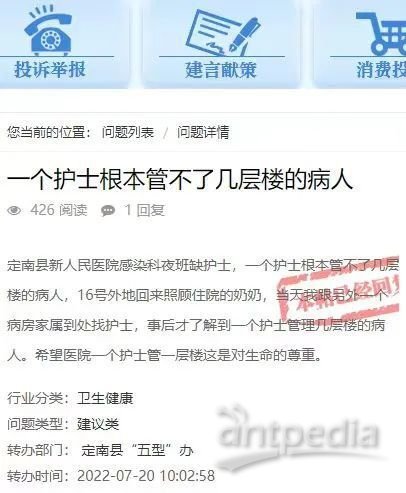

去年,定南縣新人民醫院被一患者家屬投訴,原因是家屬去該院照顧病人的時候,發現到處找不到護士,事后才了解到,該院“一個護士管理幾層樓的病人”,故向當地問政贛州(社會監督)平臺反映問題,患者希望醫院能夠增加護士,一個護士管一層樓,這是對生命的尊重。

被投訴后,該院一名護士則委屈表示“后勤人數是醫護的兩倍,護士工作量已經非常大了。”

醫護數量不及行政后勤,醫護編制也沒有行政后勤多,這已經成為了一個問題,必須要想法子解決。

可以看到,經過了疫情,國家非但沒有弱化醫護的編制,反而更加重視了起來。

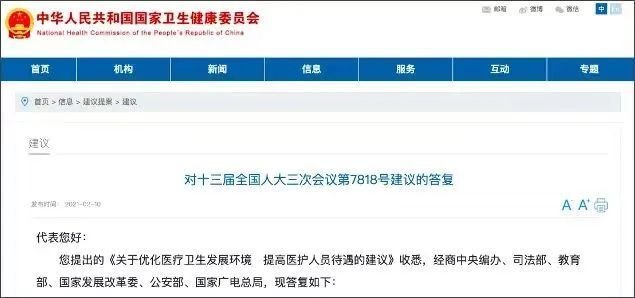

2021 年 2 月 10 日,國家衛健委對全國人大代表提出的《關于優化醫療衛生發展環境提高醫護待遇的建議》進行回復,表示,公立醫院編制資源必不可少,公立醫院編制非但不能弱化,還需進一步強化保障措施。這一消息逆轉了持續幾年來的去編制化風向,為我國數百萬公立醫院工作人員的編制問題作出了前所未有的定調——不能弱化,還要進一步強調。

2022年11月,云南省衛健委發布了關于公開征求《云南省“十四五”衛生健康人才發展規劃(征求意見稿)》意見的公告,里面提到:管理人員占比不超過單位編制數的10%,醫、藥、技人員占比不低于單位編制數的60%,編制使用向急需緊缺崗位傾斜。

2023年3月23日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》。其中明確提到:合理制定并落實公立醫療衛生機構人員編制標準,建立動態核增機制。

隨著一系列政策的出臺,醫院人員比例配置和編制分配不合理的問題勢必會逐漸得到解決。

醫生欲轉“行政崗”,錢多事少能養老

行政后勤人員臃腫,勢必會被精簡,但有趣的是,即使國家明文說要精簡,可這些崗位依舊是醫生眼中的香餑餑。

問醫生為啥想去行政后勤,給出的回答無一不是:錢多事少可以養老。

江蘇一名骨科醫生就如此表示:“你不要勸我,我自己有自己的判斷能力,你們嘴上說行政崗位不好,但醫生都知道去行政崗是好的選擇,要不然怎么都趨之若鶩的?我們醫院行政部門的年輕中層干部,區區一個副職,獎金的系數比副主任醫師還高,逼近主任醫師。這樣的話,臨床醫生哪里還有動力升職稱?肯定都會動腦子想去行政中層。”

從大家普遍的“怨言”看,醫生們主要認為,行政人員比臨床一線“閑”、風險小、工資待遇高,人員臃腫,和院領導關系不一般,不創收還能分績效,這當然會導致醫生心里不平衡。

有醫生在知乎介紹過臨床醫生與行政人員工資的差異,他們表示:“醫生的績效跟你科室這個月收入沒有關系,多少全看醫院心情。而且要看科室是不是比去年掙得多,你純利潤院里第一但是沒有去年同期高,績效就是少一大截!醫院天天統計工作量,感覺工作量唯一的作用就是院里看心情給你批多少績效,科室內部再拿個人工作量分這點績效,而且扣績效的地方比較多,有時達不到平均水平。”

“行政后勤部門的人則不同,他們不接觸臨床,不上夜班,按時休班就能拿平均績效。臨床科室通過不懈努力,累死累活下夜班后不走,趕著上手術臺,績效才勉強同行政后勤科室持平,你說在這種情況下,哪個聰明的醫生不想著轉去行政后勤?”

行政后勤到底是不是香餑餑,也有人給出不同看法:“實際上也不盡然,你們很多臨床一線的醫務人員沒有做過行政工作,不太懂,實際上行政人員也挺‘煩’,經常有太多的應付性工作,加班也是經常有的,拿的錢并沒有臨床多。行政后勤人數多,我并不否認,后勤是每個醫院都必須要有的,但是需要多少人數,很難去界定,只能醫院自己去探索合理的人數。”

“醫院行政人員占比應取決于醫院規模、服務水平、管理制度、財政狀況等多個因素。如果醫院規模較小,管理制度較為簡單,則行政人員占比較低;規模大,服務水平高,管理制度復雜,則行政人員占比較高也很合理。其實,每個部門都有存在的必要,臨床醫生需要認識到行政人員的工作價值和成果,其實行政工作量也不輕松啊,不能以偏概全。”

不管怎么說,行政后勤人員占比過多確實是客觀存在的,既然認識到了問題,希望以后能夠切實解決,不要讓它再成為醫務人員一遍一遍不斷吐槽的“顯眼包”問題。

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

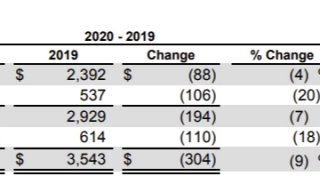

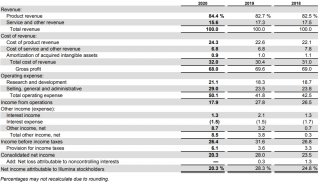

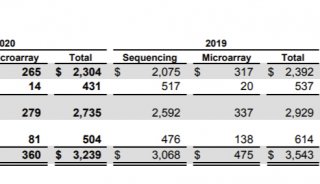

財報