汪壽陽和段宏波團隊提出道路交通碳中和轉型路徑

近日,《自然》子刊npj Urban Sustainability在線發表了中國科學院大學教授汪壽陽和段宏波團隊等關于碳中和下中國道路交通的碳減排潛力與脫碳路徑的研究成果。

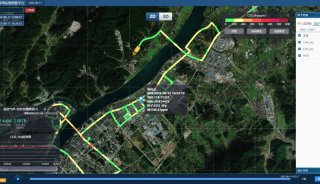

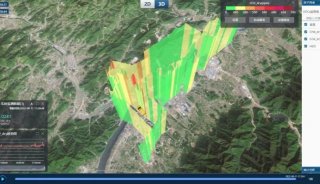

我國交通部門的能耗和排放統計等微觀數據的質量總體上較發達國家偏低,難以支撐該部門碳排放精細化管理和雙碳目標的評估。為此,研究人員基于中國高頻乘用車銷量數據和機動車駕駛行為實時監測大數據,通過建立自底向上的核算框架,形成了中國道路交通部門跨城市的高頻碳排放數據庫,并提出我國中長期道路交通碳中和轉型路徑。

研究顯示,若電動汽車消耗的電力來自火電,則當前交通電氣化的減排貢獻僅為0.6%,而若電力來自水電等清潔能源,則減排貢獻可進一步升至1.4%。

為了鏈接歷史核算的微觀碳排放與未來宏觀碳減排路徑,團隊研究構建了中國道路交通低碳轉型規劃模型,并設計了三種典型的政策情景,即一般政策情景、轉型政策情景和加強政策情景。同時,針對共享社會經濟情景對路徑結果進行了對比分析和評估。

總體上看,交通部門實現碳中和的挑戰較大,但強化政策情景下,道路交通的碳排放達峰時間與國家溫室氣體減排目標承諾的時間點基本一致,峰值水平約為1330.98 Mt。交通電氣化和機動車總量控制是最大的減排貢獻因素,2060年的貢獻比重最高分別為33%和66%以上。道路交通系統中燃油車的存續慣性將為道路交通部門實現凈零排放帶來較大難度。未來,道路交通部門碳中和的實現可能依賴于強有力的燃油車強制淘汰措施和更具有實質性的交通低碳化轉型。

-

焦點事件

-

焦點事件

-

會議會展

-

會議會展

-

焦點事件