新方法使慢性病診斷從“口”入手

?

看牙醫對多數牙病患者來說是一件痛苦的事情,而MiG為牙齦炎監控和防治提供了嶄新的思路,對評價開發新一代口腔護理產品也具有重要應用價值。

你的牙齒會經常出血嗎?你在為看牙醫苦惱嗎?傳統的牙醫診療方式是不是常常會讓你打消去看牙醫的念頭?

在不遠的將來,人們對牙醫的恐懼和憂慮很可能都將大大減少。

日前,中國科學院青島生物能源與過程所(下稱青島能源所)單細胞中心和寶潔公司北京研發中心合作,基于口腔內不同部位菌群分布規律,提出了一種新型口腔感染嚴重程度診斷方法。

“未來,口腔菌群還將被用于診斷和預測一些慢性感染性疾病。”青島能源所單細胞中心主任徐健在接受《中國科學報》記者采訪時說。

牙齦炎患者一般在刷牙或者咬硬物時會流血,有時甚至會自發出血。就診時,牙醫一般會采取視診和探診等常規診斷手段。

視診就是牙醫觀察患者牙齦顏色、外形、質地,初步判斷牙齦健康狀態。

據介紹,正常的牙齦是粉紅色,患有牙齦炎的牙齦顏色會變為深紅或暗紅色;正常牙齦應薄而貼牙面,患有牙齦炎時,由于組織水腫,齦緣變厚以致與牙面不再緊貼。當牙齦有炎性腫脹或增生時,齦溝深度可達3毫米以上,形成假性牙周袋。

專家告訴記者,牙齦炎若不及時治療,將演變成不可逆的牙周炎,最終導致牙齒脫落,并且可能引發一系列全身性疾病,如心臟病、中風、糖尿病等。因此,牙齦炎的預防與診斷具有重要的臨床意義。

在視診的基礎上,牙醫還需要結合探診判斷牙齦炎的嚴重程度。這時候,牙醫會用尖端帶有小球的探針插入齦溝或牙周袋內,檢查牙齦出血情況,探測齦下結石以及確定齦溝或牙周袋深度。

“探診本身會帶給患者一定程度的不適感和恐懼感,同時醫生的診斷還存在相當的主觀性。”徐健指出,“不論是視診還是探診,傳統牙齦炎診斷客觀性亟須改進。”為此,青島能源所與寶潔公司合作,開始尋找一種檢測和診斷口腔慢性感染較為客觀的方法。

我們的口腔里充滿了各種微生物,其中由不同細菌組成的牙菌斑駐扎在牙面、牙與牙之間。北大口腔醫院主任醫師歐陽翔英稱牙菌斑為“口腔細菌社區”。

歐陽翔英向記者介紹了牙菌斑的形成過程:首先由唾液中的營養物質吸附在牙齒表面,構成社區肥沃的土壤;“土壤”形成之后,也為細菌提供了營養,吸引細菌來定居;隨著越來越多的細菌集結在一起,社區結構也更加緊密,可以共同抵抗外界的干擾,這時用漱口的方法就無法清除。

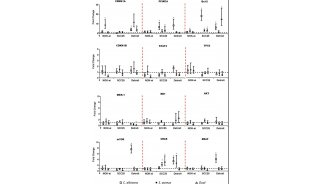

來自青島能源所單細胞中心功能基因組團隊的博士研究生黃適與寶潔公司北京研發中心的李睿,通過監測50位志愿者在牙齦炎康復、發展和再康復過程中牙菌斑菌群結構和功能變化,發現了與牙齦炎嚴重程度顯著相關的15個細菌屬。

研究人員以此提出一種基于牙菌斑微生物的新型口腔感染嚴重程度診斷方法——“牙齦炎的菌群指數”(簡稱MiG),新方法在41位志愿者的驗證群體中準確率為95%。

看牙醫對多數牙病患者來說是一件痛苦與恐懼夾雜的事情,而MiG對病人友好,且不依賴于牙醫主觀判斷,為牙齦炎監控和防治提供了嶄新的思路,對評價開發新一代口腔護理產品也具有重要應用價值。

徐健還指出,因牙菌斑組成不同,人群可分為牙齦炎“敏感型”和“耐受型”兩類,科研人員以8個細菌屬構建了“牙齦炎微生物易感指數”。“該指數可以客觀區分兩類型患者,準確率達74%。”他說。

菌群結構和功能不僅能診斷患者是否患有牙齦炎,還可以進一步判斷牙齦炎的嚴重程度以及病情進展的快慢,有助于牙醫制定更好的治療方案。

微生物群落在地球上無處不在,青島能源所單細胞中心的科研人員一直在思考能否利用微生物來診斷和預測人體、土壤、海洋等生態環境的健康。

普林斯頓大學生物學家Bonnie Bassler曾經舉過一個例子:一個人大約有1萬億個人體細胞,而他體內的細菌數量卻可以多達10萬億個。

人體內分布著很多共生菌——皮膚、眼睛、口腔、呼吸道黏膜上都存在著不同的微生物。不過,它們大多數存在于消化系統,尤其是大腸里。這些共生菌與我們互利互惠。

一方面,我們溫暖濕潤的臟器為它們提供相對安全、穩定的生活環境以及豐富的營養物質;另一方面,這些細菌參與食物消化代謝、幫助我們抵御外敵,對人體健康有著重要意義。

中科院—寶潔的合作研究已經發現,在不同疾病狀態下,口腔菌斑的結構和功能差異顯著。因此,在診斷和預測一些慢性感染性疾病方面,口腔菌群可能比腸道菌群更具優勢。這也是徐健團隊未來進一步的研究方向。

-

企業風采

-

科技前沿