PNAS:U2AF的不同構象在mRNA前體剪接中起著關鍵性作用

2016年11月6日/生物谷BIOON/--在基因的RNA轉錄本能夠表達蛋白之前,它們的非編碼區被一種稱作剪接體的復合體移除。在一項新的研究中,德國科學家們報道這種分子復合體的一種成員的不同構象在這種移除過程中發揮著至關重要的作用。

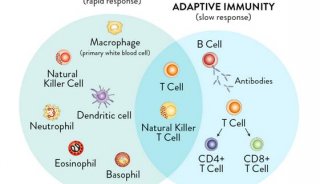

RNA充當著將儲存在DNA中的遺傳信息有序地轉化為合成特異性蛋白的藍本的中間產物。在細胞核中,DNA的特定片段首先轉錄為mRNA前體(pre-mRNA)。在很多情形下,這些主要的RNA轉錄本含有打斷實際的蛋白編碼序列的散在序列(即內含子)。在這種信息能夠被用來合成蛋白之前,這些內含子必須被移除,這樣編碼序列就被拼接在一起。確實,一種給定的基因可能通過一種被稱作選擇性剪接的過程編碼一種蛋白的幾種不同形式---不同剪接的mRNA鏈編碼不同的蛋白形式,其中選擇性剪接在轉錄后基因調節發揮著重要作用。所有的剪接都是被細胞核中的一種復雜的分子復合體(被稱作剪接體)執行的。

在這項項新的研究中,在德國慕尼黑大學化學系Don Lamb教授和德國慕尼黑理工大學Michael Sattler教授的領導下,研究人員證實在剪接體在mRNA前體上的組裝中起著至關重要作用的一種蛋白所采用的不同結構構象對剪接效率產生關鍵性影響。相關研究結果于2016年10月26日在線發表在PNAS期刊上,論文標題為“Recognition of the 3′ splice site RNA by the U2AF heterodimer involves a dynamic population shift”。

在人細胞中發現的剪接體是由很多不同的亞基組成的,這些亞基必須以一系列精心設計的步驟在mRNA前體上組裝在一起。單個亞基的結合特異性在剪接體組裝和功能中起著至關重要的作用。論文第一作者Lena Voithenberg說,“我們研究的被稱作U2輔助因子(簡寫為U2AF)的組裝因子在正確識別這些內含子的一端上的剪接位點中發揮關鍵性作用。” U2AF本身是由兩種不同的亞基組成的。Voithenberg和她的同事們利用單分子熒光顯微技術證實在U2AF的游離形式時,它的大亞基是一種高度動態的蛋白。利用核磁共振開展的實驗進一步提供與U2AF的結構和構象動態變化相關聯的信息。

Voithenberg解釋道,“我們發現U2AF的大亞基在微妙到毫秒的時間范圍內快速地切換它的構象:從一種開放結構切換到一種封閉結構。”僅有開放結構的這種大亞基能夠結合到mRNA前體上。再者,具有這種構象的這種大亞基的比例依賴于可獲得的mRNA前體序列的相對結合親和度:相比于具有較低親和度的那些序列,對這種結合亞基(即U2AF的大亞基)具有較高親和度的序列具有更高的被識別和切割的概率。這些結果提示著U2AF的大亞基采取的不同結構構象起著調節不同剪接位點上的剪接效率的作用。這接著對mRNA前體如何被切割和剪接產生顯著的影響,而這不僅會影響最終蛋白的結構,而且也影響它的合成速率。(生物谷 Bioon.com)

-

焦點事件

-

企業風采

-

焦點事件

-

項目成果