南京地理所淺水湖泊水生植物衛星遙感監測研究取得進展

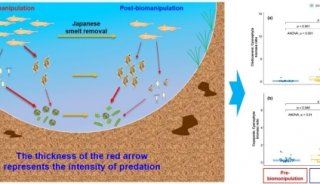

水生植物在淺水湖泊中具有重要的生態功能和調節機制。淺水湖泊穩態轉換理論認為與深水湖泊不同的是:淺水湖泊會突然從沉水植物占優勢的水質清澈的狀態轉變到浮游植物占優勢的濁水狀態,在一定營養水平條件下,沉水植物存在與否及蓋度多少決定著穩態類型。草型湖泊的主要環境問題就是水生植物大量生長而導致的湖泊沼澤化,淺水湖泊沼澤化的表觀現象是挺水和浮葉植物逐步成為優勢。因此,準確有效的獲取淺水湖泊水生植物主要類群的時空分布及變化信息對湖泊修復和管理具有重要的指導意義。

中國科學院南京地理與湖泊研究所湖泊環境遙感團隊的羅菊花等,在國家基金等項目的資助下,針對水生植物遙感監測開展了一系列研究。利用衛星遙感和實測數據,構建了水生植物衛星遙感提取模型,其監測精度高于80%;并針對“水生植物遙感提取模型中特征閾值不確定”的問題,提出了一種不依賴于同步實測樣點的閾值計算方法,解決了缺少實測樣點的歷史遙感影像提取水生植物難的問題。該成果已在遙感類主流期刊Remote Sensing 上發表。并基于提出的新算法重建了太湖過去30年沉水和浮葉植物的空間分布數據集,闡明了浮葉和沉水植物的物候和季節消長規律,并發現遙感監測的水生植物組成結構指標變化在某種程度上可以指示湖泊N、P含量的變化,該成果近期在Ecological indictors期刊上發表,該研究的開展為富營養化淺水湖泊的生態修復和管理提供了理論依據和參考。

推薦

-

標準

-

標準

-

科技前沿