蔣高明:科學家應遠離SCI和經費“緊箍咒”

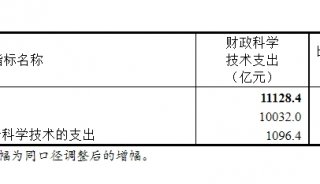

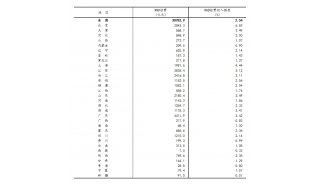

時下,學術界“拜金主義”風氣日盛:提院士、晉職稱、崗位分級聘任、申請科技獎勵、申請“杰出青年”、“百人計劃”,幾乎無不例外地要求申請人填寫主持重大或重點科研項目情況。主持的科研項目越大,負責的課題經費越多,在競爭中就越容易獲勝。

?

這個規定在一些單位就變成了研究人員晉升的硬指標,如某高校對教授二級崗位的“經費”要求是“主持并完成過國家、院重要科技項目或等效項目”,這個等效項目意味著所負責的經費必須在數百萬元以上,甚至數千萬元。

?

這個規定是帶嚴重歧視色彩的,千萬元級或者數百萬元級別的研究經費,不是普通研究人員想申請就能申請到的,這樣級別的經費幾乎是院士、大學校長、研究所所長、或至少是院長或研究室主任級別人物的“ZL”。在國內申請經費,一些大項目普通研究人員連知情權都沒有,怎么指望他拿到重大或重點項目?

?

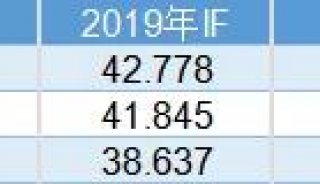

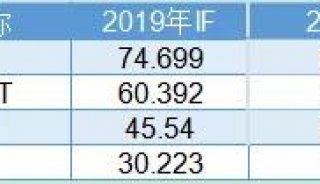

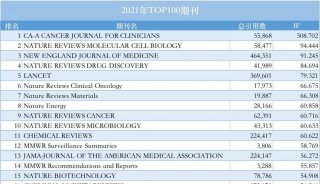

納稅人的錢該怎么花才算合理?這里不妨仿照SCI的辦法來計算經費利用效率。SCI刊物的影響因子(IF)指某時期內某刊物發表文章引用數,簡單除以發表文章總數得到的,如今這個評價刊物的標準在國內被拿來評價研究人員“優劣”。經費利用效益可以用某段時間內科研人員發表的學術論文,除以申請到的經費總數。如果一個科學家并沒有申請到國家太多的錢,但他發表的論文、論文被引用次數,產生的社會效益遠遠比那些花了巨額經費的研究人員貢獻大,就應當認定前者比后者優秀。但是,按照目前“經費論英雄”評價體系,前者往往輸給后者,豈不怪哉?

?

問題的癥結出在哪里呢?依然是利益使然。大學向錢看,科研單位也向錢看,重短期效益忽視長期效益,重向科研人員“索取”輕對他們人文關懷。研究人員考慮的是生存,很難去想國家的實際需求。如果改變評估機制,提高經費使用效率,則一方面可以節約許多無效的項目開支;另一方面,國家可根據科學進步和社會經濟發展實際需求,出“命題作文”,讓那些花錢少,效率高的研究人員承擔任務。

?

今天,科研腐敗是不爭的事實,表現在經費申請方面,“大經費小評,小經費大評”。經費申請過程認真,簡單問題復雜化,人情和錢財“攻關”成了家常便飯。千軍萬馬跟著科研經費“指揮棒”跑,連續不斷的評估、論證、檢查、淘汰,科研人員無法靜下心來做學問,這才是目前國家科研體制存在的最大弊端之所在。

?

既然有了以科研經費論英雄,再加上以SCI論英雄,這“兩論”就造成了研究人員只認錢財和“洋文章”。為了得到經費,科研人員不惜喪失尊嚴巴結經費主管部門領導,一旦攻下經費便身價倍增。經費是國家的,給誰不給誰完全事在人為,研究內容不重要,重要的是關系和協調。在這一點上,評者和被評者都是心知肚明的。

?

欲消除科技界的浮躁心理和腐敗做法,必須將科研人員頭上的兩個“緊箍咒”(SCI和經費)解放出來,尤其那些以經費多少評價研究人員貢獻大小的“拜金做法”,更應當盡早停止。

?

(作者系中科院植物所首席研究員)

?

這個規定在一些單位就變成了研究人員晉升的硬指標,如某高校對教授二級崗位的“經費”要求是“主持并完成過國家、院重要科技項目或等效項目”,這個等效項目意味著所負責的經費必須在數百萬元以上,甚至數千萬元。

?

這個規定是帶嚴重歧視色彩的,千萬元級或者數百萬元級別的研究經費,不是普通研究人員想申請就能申請到的,這樣級別的經費幾乎是院士、大學校長、研究所所長、或至少是院長或研究室主任級別人物的“ZL”。在國內申請經費,一些大項目普通研究人員連知情權都沒有,怎么指望他拿到重大或重點項目?

?

納稅人的錢該怎么花才算合理?這里不妨仿照SCI的辦法來計算經費利用效率。SCI刊物的影響因子(IF)指某時期內某刊物發表文章引用數,簡單除以發表文章總數得到的,如今這個評價刊物的標準在國內被拿來評價研究人員“優劣”。經費利用效益可以用某段時間內科研人員發表的學術論文,除以申請到的經費總數。如果一個科學家并沒有申請到國家太多的錢,但他發表的論文、論文被引用次數,產生的社會效益遠遠比那些花了巨額經費的研究人員貢獻大,就應當認定前者比后者優秀。但是,按照目前“經費論英雄”評價體系,前者往往輸給后者,豈不怪哉?

?

問題的癥結出在哪里呢?依然是利益使然。大學向錢看,科研單位也向錢看,重短期效益忽視長期效益,重向科研人員“索取”輕對他們人文關懷。研究人員考慮的是生存,很難去想國家的實際需求。如果改變評估機制,提高經費使用效率,則一方面可以節約許多無效的項目開支;另一方面,國家可根據科學進步和社會經濟發展實際需求,出“命題作文”,讓那些花錢少,效率高的研究人員承擔任務。

?

今天,科研腐敗是不爭的事實,表現在經費申請方面,“大經費小評,小經費大評”。經費申請過程認真,簡單問題復雜化,人情和錢財“攻關”成了家常便飯。千軍萬馬跟著科研經費“指揮棒”跑,連續不斷的評估、論證、檢查、淘汰,科研人員無法靜下心來做學問,這才是目前國家科研體制存在的最大弊端之所在。

?

既然有了以科研經費論英雄,再加上以SCI論英雄,這“兩論”就造成了研究人員只認錢財和“洋文章”。為了得到經費,科研人員不惜喪失尊嚴巴結經費主管部門領導,一旦攻下經費便身價倍增。經費是國家的,給誰不給誰完全事在人為,研究內容不重要,重要的是關系和協調。在這一點上,評者和被評者都是心知肚明的。

?

欲消除科技界的浮躁心理和腐敗做法,必須將科研人員頭上的兩個“緊箍咒”(SCI和經費)解放出來,尤其那些以經費多少評價研究人員貢獻大小的“拜金做法”,更應當盡早停止。

?

(作者系中科院植物所首席研究員)

推薦

-

焦點事件

-

精英視角

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

市場商機

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

政策法規

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件