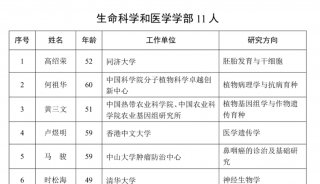

中山大學蘇士成團隊《Cell》發文 導師宋爾衛院士之子竟是一作

顱內轉移瘤(又稱腦轉移廇)系指原發于身體其他部位的腫瘤細胞轉入顱內,其發病率占顱內腫瘤的3.5%-10%,在全身其他癌癥患者中,腫瘤發生腦轉移的概率約為8%-10%。例如,在非小細胞肺癌當中,大約10%的患者確診時已經發生了腦轉移,另有25%~40%的肺癌患者,會逐漸發展為腦轉移。腫瘤相關腦積水(TAH)是腦轉移的常見和致命并發癥。盡管已經提出了除機械阻塞外的其他因素,但確切的機制尚不清楚。

2023年12月5日,中山大學孫逸仙紀念醫院蘇士成教授團隊在頂刊Cell上最新發表的研究論文Choroid plexus mast cells drive tumor-associated hydrocephalus,利用單核RNA測序和空間轉錄組學發現,大腦脈絡叢中存在一個獨特的肥大細胞群,即脈絡叢肥大細胞(CPMCs),在腫瘤相關性腦積水(TAH)的發生發展中起到重要作用。

圖片來源:《Cell》

這篇文章涉及的實驗技術較為復雜,包括單核RNA測序、空間轉錄組學、遺傳命運追蹤、人胚胎干細胞衍生的脈絡膜叢器官模型等。這些技術需要具備先進的實驗設備和專業的技術人員的支持,才能得到準確可靠的結果。

顱內高壓是腦腫瘤患者死亡的主要原因之一。腫瘤相關性腦積水 ( TAH ) 是顱內惡性腫瘤的常見并發癥,可顯著增加顱內壓。深中線腦腫瘤患者 TAH 的發生率可達 90%。傳統觀點認為,腫瘤壓迫阻斷腦脊液 ( CSF ) 的流動并導致 TAH。然而,溝通性腦積水經常出現在癌癥患者中,即使在腫瘤切除后,很大一部分 TAH 仍然存在,表明 TAH 的進展可能由機械障礙以外的其他機制驅動。然而,潛在的機制在很大程度上是未知的,因為缺乏一種體內模型的通信 TAH。臨床前模型的缺乏嚴重阻礙了腦轉移的研究,因此迫切需要開發包含轉移級聯和腦微環境的動物模型。

大腦被認為是具有免疫特權的部位。最近的進展改變了這種模式,腦和 CSF 來源抗原特異性 T 細胞在頸深部淋巴結中產生,并介導多種疾病 ( 如腦膜輕腦膜轉移 ) 的中樞神經系統 ( CNS ) 免疫監視。此外,存在于中樞神經系統的髓系細胞是高度異質性的,包括血管周圍、腦膜和脈絡膜叢巨噬細胞、樹突狀細胞和小膠質細胞。最近的研究揭示了這些細胞在中樞神經系統生理學和發病機制中的重要性。然而,其他中樞神經系統髓樣細胞的功能很少被研究。

總之,該研究表明脈絡膜叢免疫細胞在腦轉移的致命并發癥中起著至關重要的作用。鑒于脈絡膜叢在多種醫學疾病中的重要性,該研究為解決腦腫瘤和其他廣泛的神經系統疾病的挑戰提供了一條以前未被重視的途徑。

值得一提的是,本研究的通訊作者蘇士成正是11月初爆出新聞的“中山二院一實驗室課題組多名學生集體患癌”的當事教授。

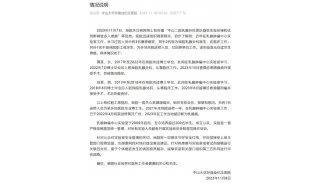

11月7日,有網友發帖稱中山二院(中山大學孫逸仙紀念醫院)乳腺外科多名學生患罕見癌癥,疑因做實驗引起,相關話題迅速沖上微博熱搜第一。當天,該校黨委辦和涉事導師對多家媒體稱消息不實、“完全是造謠”。

11月8日凌晨2時,中山二院官方連夜發布《情況說明》,承認確有3名曾在實驗室工作過的博士生患癌。8日下午,校方通告中的患癌者家屬發聲:姐姐頭天被確診,次日就被導師踢出群聊……

蘇士成在11月10日接受《中國慈善家》雜志采訪時表示:“請大家耐心等待調查結果,目前我不方便發聲。請放心,會有正確的答案。”

目前,中山二院和蘇士成對此事均無進一步回應。

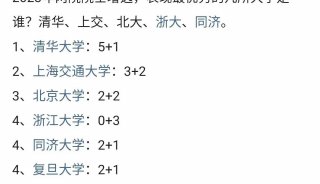

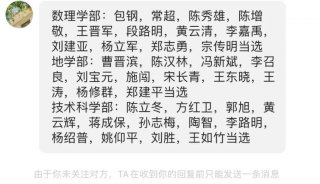

在這篇最新發表的研究中,蘇士成是通訊作者,宋世鍵(Shijian Song)擔任共同第一作者。宋世鍵是蘇士成的導師——中國科學院院士、現任中山二院院長、乳腺腫瘤醫學部學術帶頭人、中山大學醫學部主任宋爾衛之子。

圖源知乎

中山大學公布的《中山大學2017年自主招生考核資格名單公示》顯示,宋士鍵于2017年獲得中山大學自主招生入選資格。

而根據Cell官網顯示,此次蘇士成團隊發表的論文于2023年4月9日被接收,也就是說在該論文投稿時,宋世鍵研一入學半年多。

宋世鍵曾在高中時期就發表了3篇SCI論文。分別是:

2017年,蘇士成團隊在《癌癥研究》(Cancer Research)發表題為《EB病毒誘導的VEGF和GM-CSF通過巨噬細胞的募集和活化驅動鼻咽癌轉移》(Epstein–Barr Virus-Induced VEGF and GM-CSF Drive Nasopharyngeal Carcinoma Metastasis via Recruitment and Activation of Macrophages)的論文,宋世鍵為第二作者,其所在單位為廣東省實驗中學,對論文的貢獻包括構思和設計、數據獲取、數據分析和解釋、論文撰寫和審校。

同年,南方腫瘤學國家重點實驗室劉萬里(Wan-Li Liu)團隊在《癌癥雜志》(Journal of Cancer)發表題為《通過RNA轉錄組測序檢測食管鱗狀細胞癌的血清生物標志物組合的開發和驗證》(Development and Validation of a Serum Biomarker Panel for the Detection of Esophageal Squamous Cell Carcinoma through RNA Transcriptome Sequencing)的論文,宋士鍵為第四作者,其單位為廣東省實驗中學,對論文的貢獻為樣本收集。

2018年,中山大學腫瘤醫院腫瘤學華南國家重點實驗室鐘茜(Qian Zhong)團隊在《分子醫學雜志》(Journal of Molecular Medicine)發表題為《NgR3的過表達與預后不良相關,并有助于鼻咽癌患者上皮細胞的遷移》(Overexpression of Nogo receptor 3 (NgR3) correlates with poor prognosis and contributes to the migration of epithelial cells of nasopharyngeal carcinoma patients)的論文,宋士鍵為第五作者,其所在單位為廣東省實驗中學,文章未列出具體作者貢獻。

除了論文,還有專利,《CCL18 或者 CCL18 受體作為靶點在特選或制備抑制鼻咽癌轉移的藥物中的用途》,申請日 2017 年 6 月 ( 恰好在當年高考錄取之前 ) ,一作蘇士成,二作宋世健。

據中山大學醫學院官微,2018 年,尚在本科大一學生宋世健同學,"在蘇士成副研究員的悉心指導下,以參賽項目《巨噬細胞的異常激活在酒精引起的肝癌中的作用及機制研究》做大賽報告,憑借扎實的基礎知識、過硬的專業素養、靈活機變的發揮,獲第五屆全國大學生基礎醫學創新論壇暨實驗設計大賽實驗設計組一等獎。"

公開資料顯示,蘇士成生于1983年5月,現為中山二院院長助理、乳腺腔鏡中心主任、中山醫學院免疫與微生物系主任。2013年,蘇士成獲得中山大學中山醫學院外科學博士學位,師從宋爾衛,2016年獲得“國家優秀青年”基金,時年33歲。2021年獲得“國家杰出青年科學基金”資助,時年38歲。2023年11月20日,中山大學微信公眾號發布消息,蘇士成入選第二期“新基石研究員”,為該項目今年廣東唯一的獲得者。據中山二院官網,蘇士成擅長保乳手術為中心的乳腺癌多學科診治,特別是腫瘤免疫治療。

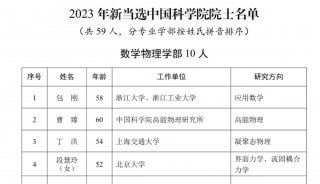

宋爾衛于1970年4月出生于廣州,1995年從中山醫科大學七年制臨床醫學專業畢業,進入中山醫科大學附屬二院普外科工作。2000年,宋爾衛獲得中山醫科大學博士學位,2002年赴美國哈佛大學醫學院CBR生物醫學研究所進行博士后研究,2004年9月回國進入中山大學工作。2005年,宋爾衛獲得國家杰出青年科學基金資助,2010年擔任國家重大科學研究計劃項目(973項目)首席科學家,2017年擔任中山大學中山醫學院院長。2019年,宋爾衛當選中國科學院院士,時年49歲,2020年,他被聘為中國醫學科學院學部委員。中山二院官網介紹,宋爾衛多年來堅持臨床一線工作,是國內首批開展乳腺癌根治性保乳手術的外科醫生之一。

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件