4輪審稿,耗時2年!90后一作發《自然》

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505070.shtm

在美國加州大學伯克利分校第10年,90后小伙李全偉首次以第一作者身份在Nature發表論文。他所在團隊用量子物理學方法,證明了生物和化學中一個“眾所周知的假設”:僅需一個單光子,就足以啟動一次光合作用。

不過,這篇論文的投稿過程可謂一波三折。

在兩年前的首輪投稿中,一位審稿人措辭嚴厲,質疑這項研究“結果并不令人意外”。隨后漫長的審稿過程中,團隊冒著論文被搶發的風險堅持下來,終成正果。?

這項研究的通訊作者之一、74歲的加州大學伯克利分校化學系教授Graham Fleming感慨說,在他40多年的研究生涯中,發表過幾百篇論文,而這是歷時最長的一次投稿,沒有之一。

???

李全偉(右)和Graham Fleming。圖片來自受訪者

一把“錘子”:證明眾所周知的假設

2019年底,李全偉博士畢業前夕,同校化學系的Graham Fleming和Birgitta Whaley拋來橄欖枝,邀請他加入團隊研究光合作用中的量子效應難題。

當時,李全偉的朋友好心地“勸退”他:“這個方向不好做,不少科學家做了很多年都沒有結果,你要慎重考慮。”

Fleming邀請李全偉參與的研究,確實是一項懸置10多年的難題。

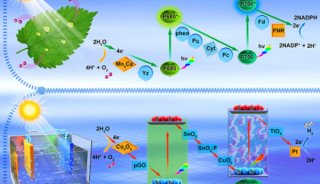

早在2007年,Fleming團隊就利用能進行光合作用的綠硫細菌中的FMO復合物,發現能量傳遞實際上利用了量子相干性。這意味著,自然界的光合作用系統中能量傳輸的效率接近100%,量子效應可能起到極為關鍵的作用。10多年間,這篇發表于Nature的開創性研究已被引用超過3500次。

問題在于,當時使用的強大的超快激光脈沖,與自然界中的太陽光源有著很大的差異,也無法排除實驗觀測到的量子現象中的激光脈沖影響。因此,想進一步研究光合作用中的量子相干性問題,必須開發一種新的量子光學實驗方法。

在此背景下,李全偉加入了Fleming實驗室,開始研發量子光光譜學新技術(quantum light spectroscopy)。如果把研究問題比作“釘子”,研究方法比作“錘子”,這篇新發Nature論文的靈感,就發生在打造新“錘子”的過程中。

一直以來,科學家相信只需要一個單光子,就足以啟動光合作用的化學反應。但在過去幾十年里,這個被眾人相信的假設,卻從未被實驗證明。而這項量子光光譜學新技術,恰好能實現單光子照射,并回答有關生命如何在最小尺度上運作的問題。

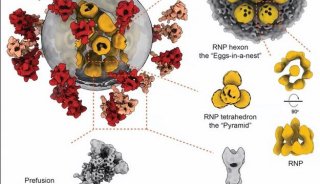

借用這項技術,李全偉等研究人員創造出了一次只產生一對光子的光子源。當光子探測器捕捉到“標示光子”,這表示與其相伴的另一個單光子被照射到了實驗樣品“捕光2復合物”LH2上。

被LH2吸收的單光子能量,在LH2內部經歷多次能量轉移之后,作為熒光單光子被另一個探測器捕捉,這就是光合作用被單個光子啟動的明確信號。深耕光合作用領域40多年的Fleming不由驚嘆:“大自然耍了一套非常聰明的把戲。”

對許多生物學者來說,單光子啟動光合作用并不是令他們最驚訝的,完成這項單光子實驗的技術更令他們好奇。可以說,這篇Nature論文只是量子光光譜學新技術的“小試牛刀”。李全偉希望,這項正在發展的技術,未來能一步一步揭示像光合作用一般復雜的系統中的量子密碼:量子相干性、量子糾纏……

“你可以這么理解,我們為了量子相干性的‘釘子’,發明了一把新的‘錘子’——一把非常厲害的‘錘子’。”李全偉總結道,“這把錘子不僅能‘釘釘子’,還能‘夯實地基’。”

???

簡化實驗示意圖,左側藍色大圓點表示單個光子,右邊紅色大圓點表示熒光單光子。

一個秘訣:交叉學科,借力打力

做出這項研究的秘訣是什么?李全偉的答案是:交叉學科背景。

李全偉告訴《中國科學報》:“我們的研究可以概括為,一個化學系團隊,用量子物理學方法,解決了一個生物學問題。”說完這一長串繞口令,李全偉都忍不住笑了。

其實,在李全偉還未接觸量子生物學領域時,他也一度認為物理學和生物學存在鴻溝。他曾不止一次聽到物理學者感慨:“生物體系太復雜了,我們搞不定。”也曾聽過生物學者自嘲:“沒有基礎,量子力學太難懂。”

但隨著跨學科理解的深入,利用量子理論來研究生命科學,越來越成為物理學和生物學研究的前沿方向。比如這次光合作用研究中的量子光學方法,正是借鑒量子信息學中光子糾纏的底層理論,而后者剛獲得了2022年諾貝爾物理學獎。

這項光合作用研究,尤其得益于李全偉的物理學和工程學背景。

本科時,李全偉就讀于南京大學物理系。從大二起,他就在功能材料學家祝世寧院士實驗室輪轉學習——這是國內最好的光學實驗室之一,也是李全偉做量子光學研究的起點。

2013年,李全偉以第一名成績本科畢業后,來到加州大學伯克利分校攻讀博士。他的導師正是本次研究的共同作者之一、研制出“光學隱形斗篷”的學術明星張翔。

在張翔實驗室的6年多,李全偉慢慢成長為組內“金牌工程師”。從設計搭造實驗裝置,到寫代碼跑程序,他能在短短半年內搭建一個“從零到一”的新系統,性能還不輸國際頂尖實驗室的多年積淀。

有了量子物理學的理論基礎,以及多年單光子、雙光子實驗能力,李全偉與博士后階段的“老板”Fleming一拍即合。在李全偉加盟后,實驗室僅用短短一年半時間,就解決了困擾多年的單光子實驗難題。

?

2019年,李全偉在張翔實驗室博士畢業一類痛點:交叉學科難找審稿人

不過,在李全偉看來,研究太交叉“不一定都是好事”。

他介紹,這次發表在Nature的研究審稿周期長,就是吃了學科太交叉的虧。從2021年8月投稿,到今年6月中旬正式見刊,投稿周期歷時近兩年,比這項研究的單光子實驗耗時更久,這在爭分奪秒的生命科學研究中相當罕見。

發稿慢的原因很簡單:當一項研究太交叉,Nature編輯很難找到合適的審稿人,而不同領域的審稿人也很難達成共識。

在首次審稿時,兩位審稿人就對李全偉團隊的研究有截然相反的意見。一位認為,這項研究非常精彩,橫跨了量子物理和生物學領域;另一位則認為該研究證明的是眾所周知的結論,“結果并不令人意外”。

接下來的幾次審稿中,審稿人最長4個半月沒有回復,即使團隊發郵件催促Nature編輯部,依然一無所獲。

在漫長的投稿中,是否要轉投其他期刊?這是科研工作者面臨的共性問題。一方面,重新投一個期刊,等于把所有流程再走一遍,尤其在交叉學科領域,新的編輯找審稿人一樣發愁。另一方面,早些見刊雖然能降低論文被搶發風險,但也會錯失頂級刊物帶來的長期影響力。

李全偉所在團隊選擇等待,直到今年6月,他們的耐心終于得到了回報。

一種常態:那些“沒做出來”的研究

李全偉說,做研究和投稿的耐心來自師徒傳承。

2013年剛博士入學時,李全偉不算一名特別突出的學生。不同于大部分課題組,他的導師張翔給博士生極大的自由度,這讓李全偉得以發揮天馬行空的想象力。

在攻讀博士的6年里,李全偉全憑興趣,嘗試了大大小小10多項研究,但最終出成果的研究只有寥寥幾項。對那時的李全偉來說,學術低谷是一種常態。

印象最深刻的一次失敗,發生在博士第三年。入學以來,李全偉把大部分時間和精力都花在一項材料研究上,其間克服了許多困難,也寄托了很高的期待。但隨著時間推移,李全偉沮喪地發現,這個項目失敗了——他所研究的材料并不具備他所期待的性質。

終于到了匯報進展的日子,李全偉“罰站似的”杵在張翔辦公室門口,遲遲不敢敲門。他似乎已經預見到,這扇門后面等待他的是嚴厲的批評,以及深深的失望。

出乎李全偉意料的是,張翔非但沒有批評,反而安慰他說:“沒事的,這很正常,咱們組也不是每個研究都能做出來”。聽罷,李全偉如釋重負。

后來李全偉才知道,導師張翔也曾有過“低谷”期。在做光學隱形斗篷的前5個年頭,他被問過最多的問題是,“怎么還沒研究出什么東西?”直到2008年,張翔的光學超材料方向的開創性成果被美國《時代》雜志列入當年十大科學發現之一。

接受《中國科學報》采訪時,李全偉不止一次提及那些“沒做出來”的研究。反思當初走過的“彎路”,他建議,在博士研究初期,即使結果沒達到預期,也可以嘗試寫論文、投稿。這樣把科研流程完整走一遍,除了發表論文外,更可以加深對如何做研究的理解。

“不把科研流程‘打通關’,怎么能預見到審稿周期有多長呢?”李全偉笑道。

相關論文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06121-5

-

焦點事件

-

綜述

-

精英視角

-

政策法規

-

焦點事件

-

精英視角

-

項目成果

-

焦點事件

-

項目成果