SR-μ-XRD結合SAED發現明代早期銅紅釉銅原料及著色新進展

近日,故宮博物院(文保科技部、考古研究所)與中國科學院上海高等研究院/上海光源,對在故宮發掘的明代洪武時期(14世紀后期)釉里紅瓷片開展合作研究,最新的研究成果發表在《歐洲陶瓷協會會刊》(Journal of the European Ceramic Society)上。

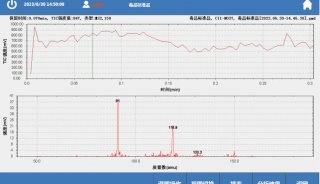

該研究利用上海光源BL15U線站的硬X射線微聚焦技術,分析了銅紅釉瓷器中元素組成特征、銅微粒(晶體)的物相及分布、所用的銅原料和基礎釉體系,系統探究了影響銅紅釉呈色的因素,特別是銅元素在微觀層面的呈色原理。科研人員結合同步輻射顯微X射線衍射(SR-μ-XRD)和透射電鏡選區衍射(SAED)方法,確定了銅紅釉中納米級微粒為銅單質,首次在明早期銅紅釉中發現不規則的銅礦物原料殘留,確認了硫化亞銅(Cu2S)顆粒的存在(如圖1、2所示)。在此基礎上,結合古代文獻記錄、地礦調查,以及硫銅礦還原的反應動力學分析,對洪武釉里紅的著色原料來源、燒制的難點和后續原料稀缺的原因,給出了較為清晰的解釋。

故宮博物院長期開展古陶瓷保護和工藝研究,先后成立的“古陶瓷保護研究國家文物局重點科研基地”“故宮博物院-上海光源聯合實驗室”為本項研究奠定了良好的基礎。研究工作獲得國家自然科學基金聯合基金項目、上海大科學中心重大成果培育項目的資助。

圖1.釉層斷面照片以及Cu/As/S/Ca/Fe的微區元素面掃描(SR-μ-XRF)結果;右上插圖為AB兩點的微區X射線衍射(SR-μ-XRD)譜,說明其分

圖2.不規則大顆粒A和球形微粒B的TEM明場圖像與選區電子衍射花樣,說明這兩處分別為Cu7S4和單質銅