原子力顯微鏡原理

上一篇 /

下一篇 2014-04-02 14:26:58

概括

原子力顯微鏡(atomic force

microscope,簡稱AFM)利用微懸臂感受和放大懸臂上尖細探針與受測樣品原子之間的作用力,從而達到檢測的目的,具有原子級的分辨率。由于原子力顯微鏡既可以觀察導體,也可以觀察非導體,從而彌補了掃描隧道顯微鏡的不足。原子力顯微鏡是由IBM公司蘇黎世研究中心的格爾德·賓寧與斯坦福大學的Calvin

Quate于一九八五年所發明的,其目的是為了使非導體也可以采用類似掃描探針顯微鏡(SPM)的觀測方法。原子力顯微鏡(AFM)與掃描隧道顯微鏡(STM)最大的差別在于并非利用電子隧穿效應,而是檢測原子之間的接觸,原子鍵合,范德瓦耳斯力或卡西米爾效應等來呈現樣品的表面特性。

詳細

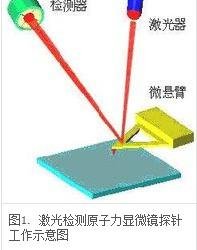

圖1.

激光檢測原子力顯微鏡探針工作示意圖原子力顯微鏡的基本原理是:將一個對微弱力極敏感的微懸臂一端固定,另一端有一微小的針尖,針尖與樣品表面輕輕接觸,由于針尖尖端原子與樣品表面原子間存在極微弱的排斥力,通過在掃描時控制這種力的恒定,帶有針尖的微懸臂將對應于針尖與樣品表面原子間作用力的等位面而在垂直于樣品的表面方向起伏運動。利用光學檢測法或隧道電流檢測法,可測得微懸臂對應于掃描各點的位置變化,從而可以獲得樣品表面形貌的信息。下面,我們以激光檢測原子力顯微鏡(Atomic

Force Microscope Employing Laser Beam Deflection for Force

Detection,Laser-AFM)——掃描探針顯微鏡家族中最常用的一種為例,來詳細說明其工作原理。

如圖1所示,二極管激光器(Laser

Diode)發出的激光束經過光學系統聚焦在微懸臂(Cantilever)背面,并從微懸臂背面反射到由光電二極管構成的光斑位置檢測器(Detector)。在樣品掃描時,由于樣品表面的原子與微懸臂探針尖端的原子間的相互作用力,微懸臂將隨樣品表面形貌而彎曲起伏,反射光束也將隨之偏移,因而,通過光電二極管檢測光斑位置的變化,就能獲得被測樣品表面形貌的信息。

子力顯微鏡——原理圖在系統檢測成像全過程中,探針和被測樣品間的距離始終保持在納米(10e-

9米)量級,距離太大不能獲得樣品表面的信息,距離太小會損傷探針和被測樣品,反饋回路(Feedback)的作用就是在工作過程中,由探針得到探針-樣品相互作用的強度,來改變加在樣品掃描器垂直方向的電壓,從而使樣品伸縮,調節探針和被測樣品間的距離,反過來控制探針-樣品相互作用的強度,實現反饋控制。因此,反饋控制是本系統的核心工作機制。本系統采用數字反饋控制回路,用戶在控制軟件的參數工具欄通過以參考電流、積分增益和比例增益幾個參數的設置來對該反饋回路的特性進行控制。

1

2

導入論壇收藏

分享給好友

推薦到圈子

管理

舉報

TAG: