扎根西部 創新發展

??????? 記蘭州大學西部環境教育部重點實驗室

地處西部的蘭州大學,先后被確立為國家“211工程”和“985工程”重點建設高校。培養人才,服務地方,蘭大在融入西部的發展中即將迎來百年校慶。

作為蘭州大學眾多科研單元之一,蘭大西部環境教育部重點實驗室以我國西部高寒和干旱環境系統的形成演化為主要研究方向,以完善和創立有國際重大影響的區域氣候環境變化理論為長遠目標,以全球變化的區域響應為研究重點,取得了一批創新性研究成果,獲得了國內外同行的較高評價。

西部環境教育部重點實驗室是蘭大立足西部、服務西部的重要結合點。多年來,該實驗室開展了干旱區風沙過程、生態水文過程、沙漠化過程,以及土地利用、覆蓋變化過程的研究工作,以認識人類活動和環境變化的相互作用,并對西部的重大災害環境問題進行攻關,為西部大開發、國家生態環境安全和可持續發展提供理論基礎和科學支撐。

?

創新發展,成果迭出

最近,根據中科院資源環境科學信息中心完成的國際氣候變化科學發展態勢分析課題的研究結論,蘭州大學2003~2007年國際氣候變化研究論文總量在全國所有高校中位居第一。而蘭大氣候變化國際論文主要依托平臺,正是西部環境教育部重點實驗室。

論文數量僅僅是該實驗室取得成績的一部分。2007年,該實驗室主任陳發虎、實驗室學術委員會主任李吉均院士等主持完成的“中國西北季風邊緣區晚第四紀氣候與環境變化”研究獲得國家自然科學獎二等獎。該項目屬于地球科學的第四紀氣候環境變化方向,該方向是第四紀研究的主線和全球變化研究的重點。實驗室研究群體經過20多年的科研攻關,利用我國西北季風邊緣區的黃土和湖泊沉積記錄對第四紀氣候和環境變化研究取得了重大成果。

而在今年11月份,該實驗室的張平中教授,在美國《科學》雜志發表了一篇氣候變化方面的學術論文,這是蘭大第一次以第一單位在《科學》雜志發表學術論文,也是實驗室自己培養的博士生的原創成果。

事實上,近5年來,該實驗室承擔國家和省部級科研項目380余項,包括:7項國家“973”計劃項目的課題、4項國家自然科學基金委重點項目、4項國家基金委杰出人才基金,以及“西部環境變化”國家創新群體和“西部環境變化”高等學校學科創新引智基地項目等等;先后獲得國家自然科學獎二等獎2項、省部級科技進步和自然科學獎一等獎2項,二、三等獎5項,在國內外高水平的期刊上發表學術論文400余篇。

長期以來,該實驗室還與德國、英國、美國、澳大利亞和蒙古等開展了深入的國際合作研究,與多國簽訂有研究生培養和人員交流協議,并與國內相關研究所和大學開展了廣泛的科研合作。實驗室與國際接軌,實現了實驗室的高水平、規范化的運行和管理,已成為具有重要國際學術影響力的研究實體。

據介紹,目前該實驗室負責自然地理學國家重點學科,設有地理學博士后流動站,掛靠有國際IQNUA的RACHAD工作組,中國地理學會環境變化、中國第四紀研究會的干旱環境和中國資源學會的干旱半干旱區資源3個專業委員會,國家基金委和德國基金會的“中德干旱環境”聯合研究中心,以及教育部中國“西部資源環境”網上合作中心等6個國內外學術機構,現有3人在國際學術組織中兼職。

?

立足西部環境,多點布局

蘭大西部環境教育部重點實驗室平臺,通過凝聚資源環境學院自然地理學、第四紀地質學和大氣科學學院的相關力量,緊密結合當前國際研究熱點,重點關注氣候變化和全球變暖等研究主題。

實驗室實行“實驗室—研究中心—研究小組”的3級運行制度,下設“青藏高原隆升及其環境效應研究中心”、“干旱環境與人類活動研究中心”、“環境遙感與地質災害研究中心”、“水文與水資源研究中心”、“風沙過程與土地荒漠化研究中心”,以及“干旱氣候與全球變化研究中心”等6個研究中心。

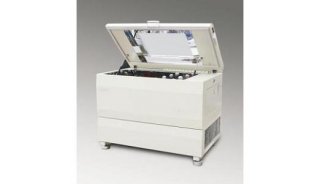

同時,實驗室建有技術平臺,并分設7個分支實驗室:年代學實驗室、古地磁和環境磁學實驗室、礦物巖石學實驗室、微體古生物學實驗室、地球化學實驗、環境考古實驗室、樹輪學實驗室,實驗室總面積為5000平方米,設備總值為4050萬元,其中有3200萬元世界一流的儀器設備。

利用地面觀測和黃土、粉塵、湖泊、石筍、樹輪、器測等記錄,采用遙感技術、同位素、數值模擬等研究手段,該實驗室在干旱半干旱區氣候變化歷史、變化機制模擬、古氣候重建、氣候變化影響與區域響應等領域的研究不斷深入。目前,實驗室研究主要集中在四個方向。

青藏高原隆升及其環境效應研究是西部環境教育部重點實驗室的傳統優勢方向。該研究方向緊密圍繞高原隆起時間、機制及其資源環境和災害效應等核心問題,依據地貌、沉積記錄和新構造活動,開展青藏高原隆起過程和隆升模式研究,開展巨型地貌演化與水系發育研究,開展長序列干旱環境和主要沙漠演化歷史研究,開展內陸干旱化、風成紅黏土—黃土—古土壤系列研究,以及與此有關的第四紀地質和環境(如古冰川)等問題研究。

干旱環境與人類活動研究方向是該實驗室的重要研究方向。這一研究方向以理解晚第四紀(側重全新世和歷史時期)的氣候環境變化歷史、變化機制及其與人類活動的相互作用為目標。使用地貌學、沉積學、年代學、考古學和代用測試指標(如同位素地球化學、孢粉、介形蟲等)等手段,重建沙漠的時空擴張,大氣粉塵的變化歷史、綠洲的消亡過程和湖泊的時空變化過程;建立中東亞干旱區晚第四紀氣候變化模式,探索氣候變化機制和全球變化的區響應;根據古城鎮村落、古耕地和其他古遺址,重建人類活動強度和古文明消亡過程,認識人類活動與環境變化的相互作用。通過使用模擬手段,探索干旱環境對全球氣候變化的影響,預測干旱環境的變化趨勢。

干旱氣候與全球變化研究方向是實驗室調整成立的新研究方向。這一新研究方向主要以樹木年輪、石筍、文獻記錄、湖泊沉積等記錄的代用氣候指標為基礎,結合觀測資料和氣候模式手段,重建中東亞干旱區年到十年分辨率的近2000年和近代氣候變化歷史,認識氣候變化規律,揭示干旱氣候事件發生的時空模式及其機理,理解中東亞干旱區氣候變化的控制機制。同時,研究亞洲中部干旱區對全球變化的響應過程和驅動機制,探索全球變化的區域適應,預測在全球變化背景下未來干旱區的氣候變化趨勢,為我國干旱區的可持續發展和人與自然的和諧相處提供科學依據。

干旱區現代地表過程研究方向是西部環境教育部重點實驗室正在加強和組建的研究方向。這一研究方向主要以理解區域尺度的水文過程、生態過程和大氣過程,探討地下水形成時代、空間分布和演化過程,理解土地利用覆蓋變化的驅動機制,對滑坡和泥石流等主要地質災害的分布、發生和發展的基本規律等進行全面系統的研究,探索風沙運動微觀過程,揭示土壤風蝕和沙漠化的發生過程和驅動機制,并開展不同時空尺度上土壤質量演變的物理化學及生物學過程研究,構建土壤資源可持續利用模式,最終建立適合我國干旱區的水土資源優化配置理論。

正如該實驗室主任陳發虎所說:“我們的實驗室要研究西部的環境變化問題。比如,目前西部的干旱環境是怎么回事,如何形成的,我們要好好研究。我們要試圖理解廣大的干旱區發生了什么變化,為什么發生變化,未來全球變暖下會發生什么變化。”

而對于未來的發展,陳發虎希望,實驗室能建設成為國際上研究干旱環境的前沿陣地。

?

發揮優勢,凝聚人才

實驗室以蘭州大學自然地理學國家重點學科和第四紀地質學為核心,廣泛吸收生態學、氣候學、環境力學等優勢學科的研究力量。現有研究人員56人,其中中國科學院院士1人,兼職院士2人,正高級職稱22人,副高級職稱20人,實驗技術人員9人。中青年研究人員全部具有博士學位,有多人獲得國內重要人才計劃資助,其中2 人被聘為“長江學者計劃”特聘教授,4人獲得國家杰出青年基金,9人進入教育部新世紀(跨世紀)人才計劃,5人曾在科學院從事“百人計劃”研究工作。

如此精壯的科研團隊,與實驗室主任陳發虎的人才觀密不可分。陳發虎說:“一個團隊的發展,特別是在西部地區,必須要有特殊的政策,鼓勵年輕人才留校。”

2005年,陳發虎剛當上實驗室主任。實驗室當時的評審是中等水平,許多老師想離開。由于體制的原因,有些老師離開了實驗室。如何留住人才、吸引人才,是陳發虎面臨的頭等大事,也是實驗室走向良性發展的第一要務。

“制度的限制導致了許多人才流失。”陳發虎說,“當實驗室主任后,我作了很多努力,在機制上有所改變,在政策上更為靈活,在思想上更為開放。蘭大要發展,必須要有超前的理念。我們的實驗室也貫穿這種理念。”

蘭大在區位上地處西部,有落后的地方,在科研上原創性不夠。“因此我們特別強調國際合作。”在陳發虎的努力下,目前實驗室的每個組都與國際上的高校建立了很好的合作關系。

“實驗室為許多老師提供了出國的機會,方便他們提職,以便繼續留在實驗室工作。”在李吉均院士與陳發虎等人的帶動下,實驗室涌現出了許多優秀人才。孫東懷教授、潘保田教授、南忠仁教授、馬金珠教授、張平中教授、勾曉華教授等研究人員就是這些人中的代表,他們不斷成長為科研骨干,并為實驗室長遠發展奠定了扎實的基礎。

“我們也積極引進國外留學人才回國任教。”陳發虎利用出國留學、考察、訪問的機會,遍訪人才,求才若渴。馮兆東、劉秀銘、孟興民、趙艷等一批在國外已經作出突出成就的優秀人才,被吸引進實驗室來。

同時,實驗室也邀請國外的知名學者專家來交流訪問。“我們和他們一起帶學生。”陳發虎說,通過大量的國際合作,實驗室的整體競爭力在國際上得以施展,從而提高了團隊的整體水平。

2007年,依托實驗室的“西部環境變化”創新群體通過基金委評審,是基金委評審中唯一一個獲得優秀的群體。同時,自然地理學在國家重點學科評審中名列前茅。

從英國留學來蘭大的趙艷教授說:“雖然地處西部,但這兒的實驗室很好,研究平臺、創新團隊、研究方面有很多優勢。我從事環境變化研究,西部地區環境受人為干擾比較少。蘭州是通往西部的要地。”

“一是感情留人,二是事業留人。”這是陳發虎和西部環境教育部重點實驗室人才觀的兩個基本原則。

?

服務社會 ,改善民生

甘肅省石羊河流域下游的民勤縣是保護河西走廊的一道屏障。近十幾年來,由于人口增加及水資源不合理開發等諸多因素的影響,流域內經濟社會發展大大超過了水資源承載能力,沙漠每年以15米到20米的速度向綠洲推進。

生態惡化也導致了當地居民收入水平的急劇下降。實驗室主任助理馬金珠介紹,1997年后,民勤縣產的籽瓜賣不出去,加上農民開采地下水,水位下降,也沒有了扶貧補貼,農民特別貧困。1997年至2002年前,當地人均年收入不足800元。

針對當地發展的迫切需求,長期從事民勤沙漠化研究工作的蘭州大學西部環境教育部重點實驗室,以陳發虎、馬金珠、頡耀文、李丁和楊麗萍等組成的核心研究團體,通過長期的國際合作研究與實踐,提出民勤綠洲“壓縮高耗水的糧經作物,發展畜草經濟,改變生產技術,禁牧圈養提高單位水資源利用產出”的生態經濟發展模式。

事實上,5年來,蘭大西部環境教育部重點實驗室在國際組織的資助下,選擇民勤縣東湖鎮維結、雨順兩個行政村,通過參與式方法實施了民勤綠洲沙漠化防治與社區生態扶貧項目,堅持“治沙先治人”和以人為本的發展方向,把沙漠化治理、生態環境建設與改善人民生活條件緊密結合起來,利用飼草種植和禁牧圈養的生態保護措施,充分發揮草產業低耗水高產出和養殖業的高效益。

在陳發虎、馬金珠等科研人員的攻關下,項目區農民收入有顯著提高, 2007年,人均收入上升到3000元。為此,受到國內外媒體的廣泛關注,甘肅省電視臺、中央電視臺也都曾經進行過專題報道。

蘭大在地方實施的項目,不僅使當地居民的生活水平得到改善,而且也使危害一方的流動沙丘得到控制,風蝕農田的現象得到大大緩解,而且激發了當地政府發展相關產業的熱情,為發展沙產業奠定了基礎,成為“生態建設—社區經濟發展”良性循環的又一成功模式。

在實驗室主任陳發虎的設計中,在下一步,蘭大還將通過西部環境實驗室建立清潔能源研究基地。圍繞國家的重大需求,圍繞西部發展的現實需求,圍繞西北干旱區生態環境變化及其對全球變化的響應與適應性,開展前沿研究工作,蘭大還要更多地為西部地方社會發展作出貢獻。