《科學》:首個基因靶標剔除大鼠培育成功

該基因改變是永久的和可遺傳的

美國威斯康辛醫學院、桑加莫生物科學公司、西格瑪—阿爾德里奇公司、開放單克隆技術公司及法國國家衛生院的研究人員于7月24日聯合宣布,他們利用鋅指核酸酶技術成功地創建了首個基因靶標剔除大鼠。

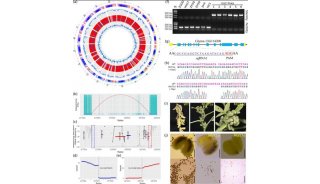

在7月24日出版的《科學》雜志上,研究人員描述了創建帶有永久性、可遺傳基因突變大鼠的鋅指核酸酶技術新應用,從而為開發出帶有人類疾病的新型基因工程動物模型鋪平了道路。鋅指核酸酶技術將使此類動物的創建速度更快,也許還可能創造出不同于大鼠的其它實驗物種。

威斯康辛醫學院的人類和分子遺傳學研究中心主任霍華德·雅各布醫學博士說,到目前為止,大鼠遺傳學家缺乏基因“剔除”或突變的可行技術,以了解這些特定基因的功能。此項研究表明,鋅指核酸酶技術可繞過目前必需的繁瑣實驗環節,如核轉移(克隆)或胚胎干細胞等,并允許快速地建立起新的動物模型。

這篇題為《經由胚胎微量注射鋅指核酸酶創建基因剔除大鼠》的論文指出,科學家使用鋅指核酸酶技術,在不影響對其他基因測量效果的情況下,剔除了一個插入的外來基因和兩個天生的大鼠基因。重要的是,基因變異大鼠的后代也攜帶了這個變化,這表明這個基因改變是永久的和可遺傳的。總之,研究結果展示出了將鋅指核酸酶轉運入早期胚胎,能快速建立起遺傳并剔除整個生物體內的變異基因的能力。

大鼠在許多生理特性上要比小鼠更為接近人類,是建立人類疾病模型的理想對象。廣泛的遺傳特征表明,大鼠約2.5萬到3萬個基因中的90%與人類和小鼠相似,其較大身材使其成為通過連續采樣進行藥物評估的高級模型。建立剔除了突變基因的大鼠一直以來是一項重大挑戰,但此項新技術將使大鼠在生理學、內分泌學、神經學、新陳代謝、寄生蟲及癌癥形成和發展的研究中發揮更大的作用。雅各布則希望利用這些基因剔除大鼠更好地了解高血壓、心臟病、腎功能衰竭和癌癥等疾病的進程。

鋅指核酸酶是一種可誘導生物體內的DNA在特定位置產生雙鏈斷裂的工程蛋白。這種雙鏈斷裂刺激細胞的天然DNA修復路徑,并導致DNA序列中特定位置的變化。此前,鋅指核酸酶技術曾用于剔除果蠅、蠕蟲、人工培養的人體細胞及斑馬魚胚胎中的特定基因,現在正用于人體臨床試驗以治療艾滋病。利用此項技術在哺乳動物胚胎中進行基因編輯則是首個成功的例子。

桑加莫公司的研發副總裁菲利普·格雷戈里說,此項鋅指核酸酶技術將可廣泛適用于各類物種。使用標準實驗室技術進行微量注射,鋅指核酸酶技術為剔除細胞內和整個生物體內的基因提供了一個強大的工具。該技術將成為對細胞、植物和轉基因動物進行基因改造的可行方案。

-

并購

-

會議會展

-

焦點事件

-

焦點事件

-

項目成果