氣候變化對華北平原作物產量影響研究取得進展

位于半濕潤-半干旱過渡帶的華北平原,自1970年代以來,糧食生產形勢發生了巨大變化,由“南糧北調”的調入地,變成了“北糧南調”的輸出地。以居于華北平原北部的河北省泊頭市為例,糧食單產從1949年到2005年增產843%,達每公頃4784 公斤; 在位于華北平原南方的懷遠,從1980年到2004年,單產增產1.26%,達每公頃5685公斤。

糧食單產的增加,伴隨著作物耗水相應增加。據估計,從1960s至1990s,小麥生長季耗水增量達130mm,玉米耗水增量為90mm,冬小麥-夏玉米一年兩熟輪作體系的年耗水量從約700mm增加到目前將近1000mm。黃淮平原南緣年降水量與此耗水量基本相當,而華北平原北部降水在500-600mm左右,灌溉需求極大。因此華北平原大部分地區地表水難以保障一年兩熟耕作制度的用水需求,農田灌溉依靠抽取大量地下水維持,導致地下水位持續下降,產生了一系列環境問題。水已成為華北平原農業發展的關鍵限制因素。在過去的50年里,華北平原降水呈下降趨勢(-3.0 mm/年),溫度呈上升趨勢(+0.02度/年)。糧食生產與水資源的矛盾在未來氣候變化情景下是否會加劇?糧食產量對未來氣候變化到底如何響應?這些問題已成為,還將成為國家糧食安全和水安全決策長期關注的焦點。

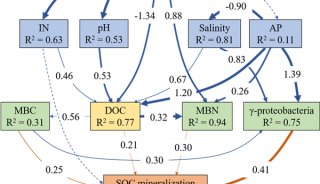

迄今為止,針對華北平原作物產量對氣候變化的響應,已開展了諸多研究。得到的結論不外乎是或增產或減產,在作用機制的深入揭示方面尚待加強。有鑒于此,中國科學院地理科學與資源研究所陸地水循環及地表過程重點實驗室莫興國、劉蘇峽、林忠輝及研究生團隊和合作者,近年來在國家自然科學基金、科技部863和973項目、世界銀行“黃淮海農業對氣候變化的響應和適應計劃行動”等項目資助下,基于田間實驗,開發了立足華北平原的VIP分布式生態水文動力學模型,針對華北平原冬小麥-夏玉米作物輪作系統,采用南北比較、多站比較和區域分布式模擬,考慮華北平原土壤本底對作物生產力影響的空間分布,區別灌溉和雨養農田,揭示了作物生長、水量平衡、能量平衡和碳循環過程耦合機制,對華北平原作物產量對包括氣溫、降雨和大氣二氧化碳肥效的氣候變化情景的響應做了深入的研究。

通過對歷史的模擬,他們發現,去掉化肥等農業管理技術進步措施的影響,華北平原建國以來產量逐年增高仍與較適宜的溫度、降水和CO2濃度等氣候條件相關。通過對未來的模擬,得到如下認識:

第一,若溫度增加,特別是夜間溫度增加,總體上將導致華北平原作物減產,作物生長季縮短是導致減產的主要因素之一。

第二,大氣CO2肥效、灌溉、降水增加將減緩甚至扭轉升溫給作物產量帶來的負效應。

第三,上述減緩和扭轉將帶來小麥增產,玉米的減產幅度減小。作為C4作物的玉米對CO2肥效的反應不及作為C3作物的小麥強烈,是導致這種差異的主要原因。從這點意義上講,小麥可能更容易適應氣候變化。

第四,華北平原北部的減產效應小于南部。這是因為光合作用更易在CO2反應更充分的條件下發生,大氣CO2的“施肥”效應對增溫的抵消作用在干旱的華北北部強于濕潤的南部。因此,南部的水資源雖然較北部豐富,但在氣候變化情景下,南部農業產量應對氣候變化未必有絕對優勢。基于此,南水北調對充分發揮北部糧食生產潛力的作用具有重要的意義。

第五,在IPCC氣候變化A1和B2兩種情景下,華北平原冬小麥產量將增加, 最大增幅為19%,發生在A2情景的2070s年代。夏玉米產量將下降,最大減幅為15%,發生在A2情景的2090s年代。

這些結論與全球農田開放式CO2 濃度升高系統平臺 (Free-air CO2 Enrichment,簡稱FACE)實驗結果基本吻合,已被世界銀行“黃淮海農業對氣候變化的響應和適應計劃行動”采納,為制定農業的氣候變化適應措施、保障國家糧食和水資源安全提供了科學依據。

-

焦點事件

-

會議會展

-

科技前沿

-

焦點事件

-

科技前沿

-

政策法規

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

實驗室動態