一例頭痛嘔吐意識障礙病例分析

病歷摘要:

患者女性,20歲,主因“頭痛、嘔吐9天,意識障礙5天”于2006年7月30日以“靜脈竇血栓形成”收入神經內科重癥監護病房(N‐ICU)。

患者入院前9天外出游玩回家后感頭痛,隨后嘔吐10余次,進食后明顯,不伴發熱、精神異常、肢體活動障礙等。按“中暑”口服藥物未見明顯好轉。

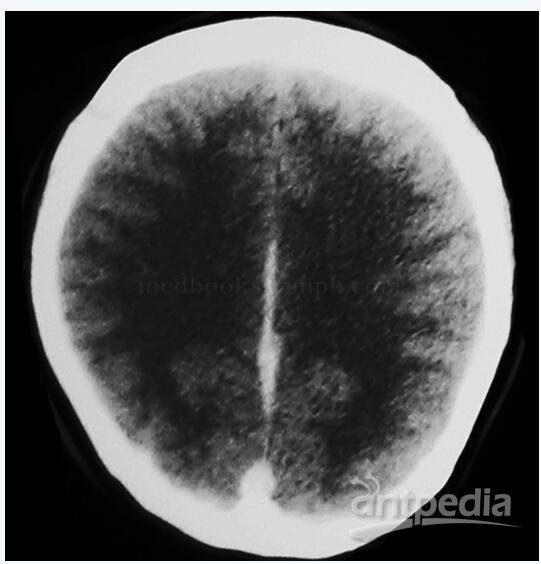

6天前接電話時突然右手無力,不能手持電話;右下肢力弱,行走費力;同時頭痛劇烈,但意識清楚。當地醫院頭顱CT掃描提示“蛛網膜下腔出血”(圖10-1),并收入院治療。

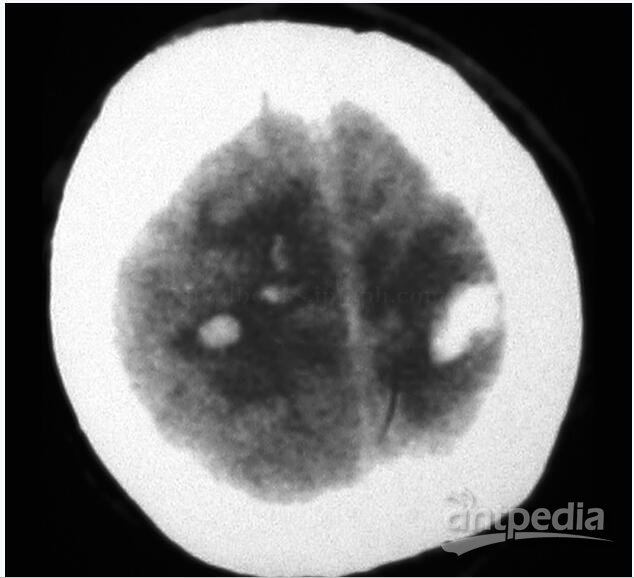

當晚23時30分突發意識不清、雙眼上吊、四肢抽搐,持續3~4分鐘自行緩解。如此反復發作多次,發作間期意識清楚,靜脈注射地西泮、肌內注射苯巴比妥鈉后偶見肢體抽搐發作,但體溫增高(38.0℃),復查頭顱CT掃描懷疑上矢狀竇血栓形成(圖10-2)。

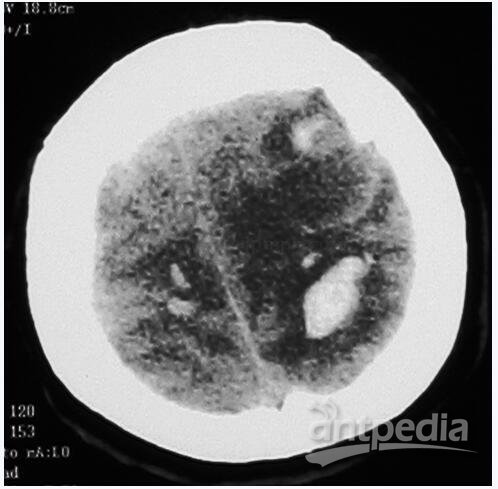

2天前再次復查頭顱CT掃描:可見雙側頂葉腦出血(圖10-3),經腦血管造影檢查(圖10-4)證實為上矢狀竇血栓形成。

即刻行局部機械碎栓及溶栓(注射尿激酶50萬單位)術,術后肝素鈉抗凝治療,維持量以每小時400~2667U泵入,APTT維持在34.0~57.0秒。手術當晚呼吸不規則,予以氣管插管和機械通氣。

1天前自主呼吸明顯減少、減弱,心率92次/分,血壓136/94mmHg;深昏迷;雙側瞳孔縮小,左側直徑2.5mm,右側2.0mm,對光反射遲鈍;其他腦干反射消失;刺激肢體無反應,腱反射減弱,病理征未引出。再次復查頭顱CT掃描,顯示血腫較前擴大,停用肝素鈉抗凝治療,為進一步治療,次日轉入我院N‐ICU。

圖10-1 頭顱CT(2006‐7‐24)雙側放射冠大片低密度病灶,腦溝變淺,上矢狀竇高密度血栓征象

圖10-2 頭顱CT(2006‐7‐25)雙側頂葉腦白質內大片低密度梗死,其內可見小片狀出血

圖10-3 頭顱CT(2006‐7‐28,入院前2天)雙側頂葉腦白質內大片低密度梗死,其內可見多發片狀出血

入院時體格檢查:T38.2℃,P151次/分,氣管插管,機械通氣頻率16次/分(SpO2維持在99%),BP131/66mmHg。心率152次/分,律齊,各瓣膜區未聞及雜音;雙肺未聞及啰音。腹部平軟,肝脾肋下未及。神經系統檢查:中度昏迷,雙眼球內收位,雙側瞳孔不等大,左側直徑3.5mm>右側3.0mm,對光反射遲鈍;眼底視乳頭邊界清;面紋對稱;未見肢體自主活動,疼痛刺激左上肢可動,其余肢體無反應;四肢肌張力低,腱反射減弱,病理征未引出;頸部抵抗,Kernig征陰性;其他神經系統檢查不能配合。

圖10-4 腦血管DSA(2006‐7‐28)左側頸內動脈造影靜脈期正側位(a,b)顯示左側皮層淺靜脈及右側橫竇、乙狀竇充盈,上矢狀竇、左側橫竇、乙狀竇未顯影。右側乙狀竇起始部造影正位(c)顯示上矢狀竇及左側橫竇未顯影。經導管尿激酶和碎栓治療后上矢狀竇造影正位(d)顯示上矢狀竇、雙側橫竇和乙狀竇顯影清晰

入院后診斷為:靜脈竇血栓形成。

復查頭顱CT掃描(圖10-5):皮層血栓形成征象,δ征已較前不明顯,血腫量較前增加。

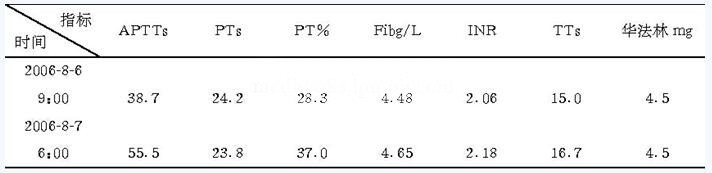

治療措施包括:①抗凝治療,首次靜脈輸注肝素鈉4000U;之后持續靜脈泵注400U/h,同時監測凝血四項,使APTT維持在120秒左右(表10-1);②加強脫水降顱壓治療,靜脈輸注20%甘露醇250ml,每4小時1次;靜脈輸注甘油果糖250ml,每12小時1次;③加強抗感染、維持水電解質平衡、冰毯降溫(T38.0~38.3℃)、營養支持等治療。

入院數天后患者意識逐漸好轉,呈嗜睡狀態,有時自動睜眼,左上肢可自主活動,后自主呼吸恢復,停用機械通氣,并加用華法林口服抗凝。

第8天停用肝素鈉持續泵入,繼續口服華法林抗凝治療(表10-2)。入院第10天復查頭顱CT掃描(圖10-6),顯示血腫明顯吸收,病情平穩,轉入普通病房。

圖10-5 頭顱CT(2006‐7‐30)雙側額葉、頂葉、枕葉多發腦出血,左側為著,較兩天前出血量明顯增多

圖10-6 復查頭顱CT(2006‐8‐8)左側頂葉片狀出血,較前已明顯吸收

表10-1 肝素鈉抗凝治療與凝血指標監測

表10-2 華法林抗凝治療與凝血指標監測(停用肝素鈉泵入后)

病例特點與分析

病例特點

1﹒患者青年女性,亞急性起病,進行性加重。

2﹒主要癥狀為頭痛、嘔吐,右側肢體無力,反復癲癇發作,意識不清伴發熱和呼吸困難,需機械通氣輔助呼吸。

3﹒主要陽性體征為中度昏迷,頸部抵抗,雙眼球內收位,雙側瞳孔不等大,左側直徑3.5mm>右側3.0mm,光反射遲鈍。四肢自主活動減少,肌張力低,腱反射減弱,病理征未引出。

4﹒既往體健,偶有勞累后頭痛史。病前3周間斷腹瀉史。

5﹒主要輔助檢查包括頭顱CT掃描和腦血管造影,前者顯示雙側頂葉多發片狀出血征象,腦組織水腫明顯,使側腦室受壓;后者顯示上矢狀竇、左側橫竇血栓形成征象。

病例分析

1﹒定位分析

患者反復癲癇發作,提示大腦皮質刺激性病損;意識障礙,提示廣泛皮層或腦干網狀上行激活系統受損;頸部抵抗,提示腦膜或頸神經根受損;雙側瞳孔不等大,對光反射均遲鈍,提示雙側動眼神經受損;雙眼球內收位,提示雙側外展神經受損;四肢自主活動減少,肌張力低,腱反射減弱,提示雙側皮質脊髓束受損。上述特征提示腦損傷彌散,大腦半球、腦干、腦膜均受累及。經頭顱CT掃描證實腦病變廣泛,并以大腦半球最為突出。

2﹒定性分析

患者青年女性,亞急性起病,早期以頭痛、嘔吐為主要表現,不伴有發熱,故首先考慮顱內壓增高。隨后出現以大腦半球為主的廣泛腦損傷表現,如肢體活動障礙、癲癇發作和意識障礙等,提示腦實質受累。顱內壓增高伴廣泛腦損傷的最常見疾病之一是腦靜脈系統血栓形成,其唯一的確定診斷手段是影像學檢查。

當腦血管造影發現上矢狀竇、左橫竇、乙狀竇未顯影時,確認了臨床診斷,并進行了介入治療。在該病診斷和治療過程中發現頂葉多發梗死和出血病灶,故需與原發性腦梗死和腦出血進行鑒別。

患者亞急性起病,局限性神經功能缺損表現不突出,多發病灶靠近靜脈竇而不是動脈系統供血區域,故提示梗死與出血由腦靜脈病變引起而非動脈系統損傷。

原發性腦梗死和腦出血,均為急性起病,局限性神經功能缺損表現突出,可伴有或不伴有顱內壓增高表現,病灶范圍符合動脈系統供血區分布,本例患者不符合上述特點,故可排除。