劉文清院士:環保的“瞭望者”之環境監測儀器與技術

【人物檔案】劉文清,中國工程院院士,1954年出生,生于安徽省蚌埠市,原籍江蘇省徐州市。 1978.11畢業于中國科學技術大學物理系。同年分配在中科院安徽光機所工作至今。1990獲安徽光機所理學碩士學位。1995獲希臘克里特大學博士學位。1987.3-1989.3國際理論物理中心資助在意大利米蘭工業大學做訪問學者。1993.3-1995.10在希臘克里特研究中心歐共體激光開放研究室做訪問學者。1996.12-1997.4在日本千葉大學環境遙感監測中心做外國人研究員。1998.4-2000.4日本文部省資助在千葉大學環境遙感監測中心博士后。曾任安光所環境光學研究室副主任、主任;現任安徽光機所所長 。研究員,博士生導師。中國環保產業協會檢測儀器委員會副主任、中國海洋物理學會理事、安徽光學學會理事。 主要科研工作及研究方向:從事過超短脈沖激光器、激光遙感、激光散射成像、新型環境監測儀器、有害痕量氣體光學與光譜學監測技術、環境監測儀器的研制與研究工作。在光電測量系統、微弱信號檢測、目標及其環境特性、激光應用等方面有著豐富的實踐經驗。曾先后獲得科學院科技進步二等獎2項,發表論文70余篇,編著書2本,ZL十多項。

中國工程院院士劉文清查閱環境監測資料(圖片來源網絡)

新聞緣起

隨著我國經濟的快速發展,霧霾天氣的頻發,我國環境污染問題日益凸顯成為各方關注的焦點。環境監測技術是保障自然生態環境的前提條件和了解環境質量狀況的有效手段。環境監測在污染減排、污染源普查、土壤調查、宏觀戰略研究、水專項等重點環保工作中,發揮了重要的技術支撐作用。中國工程院院士、中國科學院安徽光學精密機械研究所所長劉文清在接受記者采訪時說:“環境監測是環保執法和環境質量監管的重要依據。”

發展較快,國產化程度逐步提高

我國的環境監測體系隨著時代的發展而改變,從單一的環境分析發展到物理監測、生物監測、生態監測、遙感、衛星監測,從間斷性監測逐步過渡到自動連續監測。監測范圍從一個斷面發展到一個城市、一個區域乃至全國。總體來說,中國環境監測技術總體上發展比較快、潛力很大,與國外先進水平差距不斷縮小,尤其在光譜類環境監測技術與儀器方面;在一些重大的國家項目中,我國自主研制的儀器也發揮越來越重要的作用。

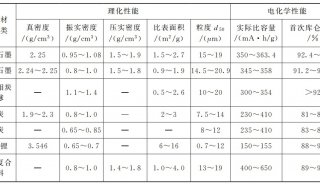

劉文清認為,雖然環境監測設備國產化程度在逐步提高,但國產的環境監測儀器和設備中還存在著自動化程度較低、部分關鍵元器件仍受制于人等問題。我國環境監測技術在時間、空間、數據可靠性、一些特殊污染物的監測手段等方面也仍存在一些問題,例如:不完善的監測體系、監測水平未能達到國際水平、監測設備性能差、技術經費的投入十分有限等。

我國環境監測問題的影響因素

我國監測技術有待深入研發。很多的部門還繼續運用落后的監測技術和設備,這些落后設備和技術具有較低檔次的技術、極其不穩定的監測性能和較低的研發能力,嚴重影響了檢測的質量和水平。我國大多數環境監測設備生產企業規模小,技術含量低,產品基本屬于中低檔,遠不能適應我國環境監測工作發展的新要求。

環境監測質量、監測技術標準和方法有待提高。各級環境監測站普遍存在重實驗室內部質量控制,輕環境監測的全程序質量管理,監測質量的監督管理力度不夠,自我約束能力和外部監督機制尚待完善。

注重科技成果落地轉化

劉文清長期致力于空氣質量監測,并把光譜學成功應用于環境監測,開展了環境光學監測技術方法創新研究,研發了系列環境監測儀器設備并實現產業化,系統集成了大氣污染立體監測技術并進行應用示范,開拓了我國環境光學監測技術新領域。劉文清告訴記者:“科技成果能否轉化成功,主要還是看科技人員的良心和社會責任心。”

“一個人從30歲開始做科研,做到60歲,總共30年,一個國家項目要做3年,做10個國家項目就退休了,那么你給社會留下些什么東西呢?哪怕你能夠有一個項目實現轉化,變成為企業帶來經濟價值的產品,你就可以說,這是我開發出來的,這樣你才會有真正的成就感!”劉文清如是說。聽起來是極為簡單的幾句話。然而從事科研工作,無論是開創新領域、發展新技術還是研發新設備,都絕非輕而易舉,一蹴而就。

多年來,在環境監測技術領域,安徽光學精密機械研究所已經實現了一系列的成果轉化。“DOAS空氣質量自動監測系統”、“紫外差分煙道在線監測系統”、“機動車尾氣遙測系統”……

如何讓科研成果落地生根,劉文清強調:“讓企業成為環境科技創新的主體,與企業建立長效合作機制,堅持走產學研結合的產業化道路,要與有實力的企業合作,注重優勢互補、強強聯合。”

我國環境監測技術的未來發展

推進環境監測管理體制和運行機制的改革,建立和完善具有中國特色的環境監測技術體系應作為我國環境監測的一個重大戰略。提高環境監測的整體水平以及環境監測系統的綜合能力。完善環境監測體系需要制定監測質量標準以及多方評價和反饋監測質量,建立嚴格的監督體系,讓工作人員了解環境監測過程的重要性,從而提高監測工作人員的監測能力。監測儀器的提升、人員技術儲備的加強都是我國近期環境監測技術發展的關鍵。

“科學技術是第一生產力”,我國的環境監測技術需要加大科研的投入力度,才能與國際的監測技術相媲美。提升生產監測設備企業的市場競爭力,促進中小型企業的重組,逐漸改善監測技術水平低、經費分散、低水平的競爭力等狀況,實現企業集約生產,組建優良的監測設備生產企業,從而保障我國環保監測的壯大和發展。

今年,“工匠精神”首登政府工作報告。劉文清表示:“精益求精的工匠精神放在科研、科技成果轉化等層面上都深具意義。”環境監測是環境保護的基礎,環境監測在我國起步較晚,與發達國家的技術水平還存在一定差距,我們在借鑒國外先進技術的同時一定要秉承自主創新的理念,結合我國國情探尋最適合的監測技術和手段。