陳宗基:到一線去,讓研究與實踐結合

?

陳宗基?? 武漢巖土所供圖

■荊淮僑

陳宗基是我國著名巖石力學、流變力學、地球動力學專家,于1980年當選為中科院院士。9月15日,在其百歲誕辰之際,一座陳宗基的半身塑像在中科院武漢巖土力學研究所(以下簡稱武漢巖土所)落成。

對武漢巖土所研究員黃理興來說,40多年前第一次見到陳宗基院士的場景,至今依然十分真切:1976年11月,當時武漢剛下過一場大雪,陳先生穿著一件風衣,手里拿著他標志性的煙斗。

風度翩翩的學術大家,是黃理興和許多青年科研人員對陳宗基的第一印象。

無論走多遠,也要回來建設祖國

祖籍福建安溪的陳宗基,1922年生于印度尼西亞。起初在印尼求學,但沒多久受二戰影響中斷了學業。戰后陳宗基到荷蘭繼續深造,并在1954年獲得博士學位。

經歷過戰火硝煙,陳宗基對“國破山河在”有著深切的感受,報國之心也更加強烈。1955年,33歲的陳宗基謝絕了多個國家的高薪聘請,響應號召回國參加建設。最開始,他在哈爾濱的中科院土木建筑研究所工作,創建了中國第一個土流變和土動力學研究室。

1958年,國家決定開發長江水利資源,陳宗基擔任國家科委三峽工程巖基組科技組長,從事并指導長江三峽水利樞紐巖石力學問題的前期預研工作。就這樣,陳宗基一家從冬天滴水成冰的哈爾濱搬到了夏天酷熱難當的武漢,并在此度過了近20年的時光。

在武漢巖土所原所長白世偉眼中,陳宗基是一個“性格比較直、不講討好話的大專家”。一開始,大家覺得他比較嚴厲。時間長了,才發現他其實很愿意解答學術問題,距離感逐漸被打破。而在新來的年輕人眼中,陳宗基始終是一位“愿意和年輕人一起曬著太陽聊天,看年輕人打排球”的和藹長輩。

上世紀80年代時,曾任武漢巖土所副所長的李廷芥申請去美國西北大學交流。陳宗基的第一反應是,怎么都往國外跑。“在了解到只是短期交流后,陳先生說了一句:早去早回吧。”李廷芥說,這或許是那一代科學家的習慣,無論走多遠,最后都是要回來的。

搞科研,從100米深的礦坑開始

1962年,陳宗基被指派組建武漢巖土所的前身——中科院武漢巖體土力學研究所,并任第一副所長(主持工作)。彼時,巖石力學在國際上是新興領域,在國內也剛起步,從事相關研究的人員不少是水利、土木工程專業轉型過來的,且所里大部分是剛畢業的大學生。

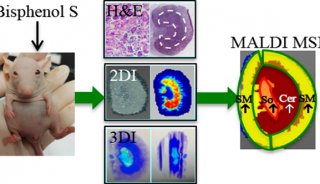

當時,陳宗基兼任大冶鐵礦及塘沽港碼頭的巖土工程顧問。研究所承擔了大冶鐵礦邊坡穩定性的研究項目。

大冶鐵礦曾為漢冶萍公司提供了大量的鐵礦材料,赫赫有名的“漢陽造”使用的鐵礦石就來自這里。然而,經過近百年的開采,到了上世紀60年代,大冶礦坑的深度已有百米。如何在安全的前提下,持續提供國家工業發展所需要的鐵礦石,不僅是個技術問題,而且是一個與巖土力學相關的科學問題。

陳宗基決定,依托工程項目開辦巖石力學研究培訓班,在工程實踐中鍛造一支科研隊伍。同時,所里不論搞研究還是搞管理的人,都要花3個月的時間“下工地”實踐。白世偉到研究所工作后的第一項任務,就是被派到大冶鐵礦現場實踐。

“陳先生要求把研究和實踐結合的一個重要因素是巖石、巖土本身的復雜性。”白世偉表示,巖石本身具有非均勻、不連續的屬性,從現場取一小塊樣品拿回實驗室分析,和現場做實驗相比,得出的數據能相差3~5倍。在這種情況下,想讓成果真正解決國家需求,就不能埋頭在實驗室里。

白世偉回憶,除了武漢巖土所的研究人員外,還有來自馬鞍山、長沙等院所的人員加入項目組,共同學習和研究。從1962年起,這個僅持續了4年的培訓班,最早在國內系統開展現場大規模巖石力學實驗,培養了我國最早一批巖石力學領域的科技骨干,被譽為巖石力學研究領域的“黃埔軍校”,為后續建設三峽工程等超級工程提供了大量人才儲備。

肩扛“國家責”解決國家需求與發展學科同步

在大冶邊坡項目后,1972年,陳宗基出任葛洲壩壩基工程技術顧問,參與設計與施工方案制定。白世偉介紹,葛洲壩工程位于平原地區,地基較軟。如何在這一地質條件下建壩,對后續修建三峽大壩具有重要參考意義。

“必須到一線了解情況,是陳先生定下的規矩。一直到今天,武漢巖土所依然保持這樣的習慣。”白世偉介紹,一次,陳宗基在工程現場發現,壩基下有一層黏土層。“陳先生判斷,隨著時間的推移,黏土層會發生流變,對整個大壩而言是一個不穩定因素。他建議把黏土層挖掉,然后筑壩重修。”

由于工程已經開始,陳宗基的意見引起了爭論。本著尊重科學的原則,陳宗基始終堅持自己的意見,最終引起了中央的關注。盡管他提出的意見與原設計方案相比有很大差別,但更符合實際,最終被工程單位所采納。1981年,他還參加了國務院組織的有關葛洲壩大江截流的會議,相關領導專門請他對大壩的穩定問題發表結論性意見。

-

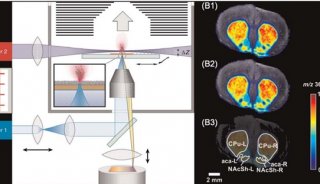

技術原理

-

人物動向