全國首部檢驗檢測行業地方立法出臺

11月11日上午,上海市十四屆人大常委會第33次會議通過《上海市檢驗檢測條例》,立法設定檢驗檢測機構的“普遍服務義務”備受關注。

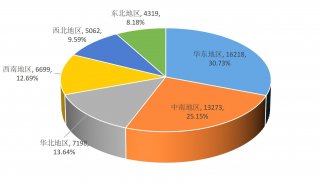

近年來,上海檢驗檢測產業高速發展。上海市質量技術監督局統計顯示,2015年本市取得計量認證的檢驗檢測機構達731家,擁有國家級質檢中心47家,從業人員4.7萬人,全年出具檢驗檢測報告1954萬份,營業收入164.2億元,占全國近10%。

面對公眾普遍提升的食品安全意識、環境安全意識,立法明確:對屬于事業單位法人且面向社會接受委托的檢驗檢測機構設定“普遍服務義務”。即檢驗檢測機構應向社會公布其資質許可范圍內所能提供的檢驗檢測項目,在公告的項目范圍內,除以下情形外,不得拒絕提供檢驗檢測服務,這些情況涉及——

■ 被檢對象不符合樣品標準或者技術規范;

■ 對所承擔的政府委托業務公正性產生影響;

■ 因設備故障等原因暫時停止對外服務;

■ 法律、法規規定的其他情形。

立法明確,若因以上情形無法提供檢驗檢測服務,應當說明理由;同時,鼓勵其他檢驗檢測機構在資質許可范圍內履行“普遍服務義務”,并向社會公布。

這部《條例》為何如此重要,對上海檢驗檢測產業有著怎樣的影響?又有哪些新的突破?

7個方面作出創新性規定

近年來,隨著上海市產業結構不斷調整優化,檢驗檢測產業得到長足發展,上海已成為國內檢驗檢測市場最發達的地區之一,形成了以國有機構為主,民營和外資機構多元參與的市場格局。但是,檢驗檢測行業依然存在著一些嚴重問題,針對檢驗檢測行業存在的問題,《上海市檢驗檢測條例》(以下簡稱“條例”)在7個方面作出創新性規定。

一是《條例》的調整范圍,將所有對外開展檢驗檢測服務的活動均納入,而不以是否取得相關行政許可作為前提。規范的對象主要是檢驗檢測行為,而不是檢驗檢測機構,《條例》未對檢驗檢測機構新設行政許可或者增設審批門檻。

二是明確檢驗檢測服務的市場規則。《條例》除了制定合同簽訂、樣品交付和管理、出具報告等行業內普遍適用的規則以外,還針對檢驗檢測委托服務中容易導致糾紛產生的因素設定了要求。

三是落實檢驗檢測機構的主體責任。檢驗檢測機構是檢驗檢測服務的提供方,對于檢驗檢測行為及其數據、結果負有主要責任。針對檢驗檢測機構和人員能力素質參差不齊、檢測過程不規范、甚至數據造假等問題,規定了檢驗檢測機構的能力要求和基本行為準則。

四是規定檢驗檢測相關方的責任。檢驗檢測活動的構成,除了檢驗檢測機構以外,還包括委托人、報告使用人、網絡平臺提供者,以及政府部門等相關各方,其不當行為同樣會對檢驗檢測數據、結果的真實準確造成重要影響。因此,《條例》在各環節也設定了相關方的相應義務。

五是簡化市場準入、強化事中事后監管。《條例》針對實際中存在的多頭評審、重復評審、重審批輕監管等問題,設計了優化審批程序與加強事中事后監管相結合的制度規定,在達到減輕企業負擔、激發市場主體活力目的的同時,控制檢驗檢測活動可能產生的對有關當事人或社會嚴重危害的風險,進一步明確政府部門的監管職責和監管界限,提高監管的有效性。

六是制定檢驗檢測產業發展政策。針對檢驗檢測行業存在的資源重復建設、技術能級不足、品牌意識匱乏、高端人才短缺等問題,《條例》設計了編制產業發展規劃、科技成果轉化、人才隊伍建設、財政資金引導等正面激勵政策。

七是加大違法行為的處罰力度。為落實檢驗檢測機構、相關方以及政府部門的責任,《條例》在法律責任中規定了對違法行為所施加的從警告、經濟罰到資格罰的行政處罰,提高責任人的違法成本,倒逼市場各方主體更加規范。

-

焦點事件

-

政策法規

-

焦點事件

-

會議會展

-

會議會展

-

焦點事件

-

焦點事件