新研究揭示極端氣候事件加劇湖泊藍藻水華的正反饋機制

自2007年藍藻水華災害引發飲用水危機事件之后,太湖全流域經歷了大范圍、高強度的污染治理和生態恢復,部分關鍵水質指標有所改善;但藍藻水華并未得到有效遏制,太湖水體總磷濃度近年甚至出現反彈,2017年藍藻水華面積達到了歷史最高紀錄。

太湖水質和藍藻水華情勢波動與高強度治理的矛盾令人困惑,科學治太、精準治太的成效受到廣泛質疑,這不利于進一步實施太湖治理、制定保護政策和生態修復方案。

在國家自然科學基金和水體污染控制與治理科技重大專項等的資助下,中國科學院南京地理與湖泊研究所研究員秦伯強領導的國際研究小組通過開展多學科交叉研究,提出了“區域性極端氣候條件促進太湖藍藻水華暴發”的正反饋機制。相關研究成果近日發表于Water Resources Research。

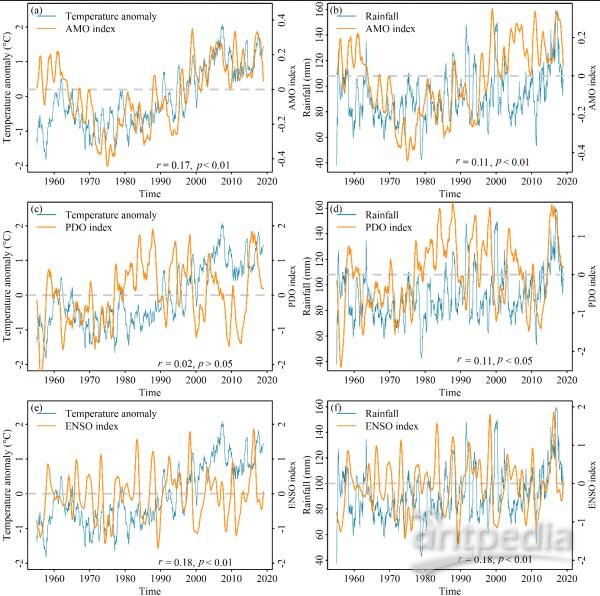

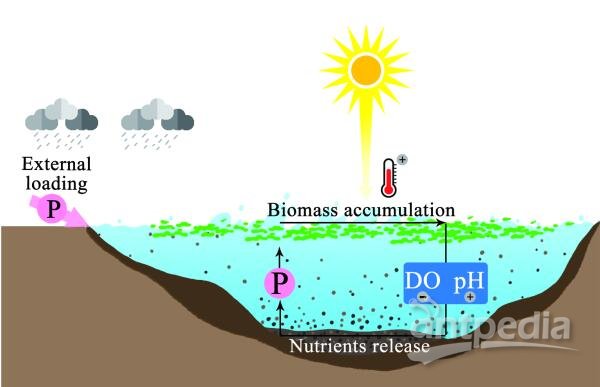

多源數據分析顯示,太湖流域2016年降雨異常偏高導致外源輸入劇增,同時,2016/2017年冬季溫度是1960年代有記錄以來的最高值,造成越冬藍藻生物量居高不下。研究表明,2015/2016年的超強厄爾尼諾事件,耦合北大西洋年代際振蕩(AMO)和太平洋十年濤動(PDO)等暖相位背景,共同誘發了太湖流域2016年強降雨以及隨后的暖冬(圖1)。2017年嚴重水華發生后,光合作用、有機物降解等過程導致水體pH升高和湖底溶解氧濃度下降,促進底泥內源釋放,加劇水華暴發,形成“營養鹽累積-水華暴發-內源釋放-富營養化加劇”的惡性循環,為水華持續暴發提供源源不斷的物質基礎(圖2)。

該研究詮釋了在全球變暖大背景下,區域性極端氣候事件會進一步惡化湖泊水質、加劇湖泊富營養化和水華暴發。

圖1 北大西洋年代際振蕩(AMO)、太平洋十年間濤動(PDO)和厄爾尼諾-南方濤動(ENSO)等共同導致太湖地區氣候異常

圖2 極端氣候作用下湖泊“營養鹽累積-水華暴發-內源釋放-富營養化加劇”正反饋機制示意圖

-

焦點事件

-

會議會展

-

焦點事件

-

技術原理

-

企業風采

-

項目成果