一周3篇頂刊!顏寧團隊今年已發5篇Science/PNAS等頂級論文

3月16日,顏寧團隊背靠背發表兩篇PNAS論文。不止如此,據顏寧教授本人在微博上透露,顏寧團隊是“三篇頂尖論文在同一周發表”,其中一篇還因“達不到Yan Lab的標準”,被差一個檔次數據的論文搶先了發了Cell,而憾失一篇Cell論文。

據不完全統計,2021年,顏寧團隊已在Science,PNAS 等頂級期刊發表5項研究成果,在電壓門控鈉(Nav)通道,己糖蛋白等結構取得了重要進展。5篇論文如下:

2021年3月16日,普林斯頓大學顏寧及清華大學潘曉靜共同通訊在PNAS在線發表題為“Comparative structural analysis of human Nav1.1 and Nav1.5 reveals mutational hotspots for sodium channelopathies”的研究論文。研究報告了分辨率為3.3?的全長人Nav1.1-β4復合體的cryo-EM結構以及隨附論文中的Nav1.5-E1784K變體,分別解決了Nav1.1和Nav1.5中多達341和261種與疾病相關的錯義突變。

在人類電壓門控鈉(Nav)通道的9個亞型中,腦和心臟亞型Nav1.1和Nav1.5各自攜帶400多個錯義突變,分別與癲癇和心臟疾病有關。高分辨率結構對于疾病變體的結構-功能關系解剖是必需的。

該研究該研究報告了分辨率為3.3?的全長人Nav1.1-β4復合體的cryo-EM結構以及隨附論文中的Nav1.5-E1784K變體。分別解決了Nav1.1和Nav1.5中多達341和261種與疾病相關的錯義突變。比較結構分析顯示了Nav1.1和Nav1.5共有的幾類疾病突變。其中,孔結構域上方的細胞外環上的大多數突變以及選擇性過濾器的支持片段可能會損害結構完整性,而孔結構域和電壓感應結構域上的那些突變大多會干擾機電耦合和快速失活。該研究對這些突變的系統結構描述提供了對其致病機制的重要見解,這將有助于開發針對各種鈉通道病的精確治療性干預措施。

2021年3月16日,普林斯頓大學顏寧及清華大學潘曉靜共同通訊在PNAS在線發表題為“Structure of human Nav1.5 reveals the fast inactivation-related segments as a mutational hotspot for the long QT syndrome”的研究論文,該研究介紹了人類Nav1.5-E1784K變體的cryo-EM結構,其總分辨率為3.3?。其結構幾乎與結合奎尼丁的野生型人Nav1.5的結構相同。

Nav1.5是心臟中主要的電壓門控Na +(Nav)通道。Nav1.5突變與各種心臟疾病有關,例如3型長QT綜合征(LQT3)和Brugada綜合征(BrS)。E1784K是在LQT3和BrS患者中均發現的常見突變。

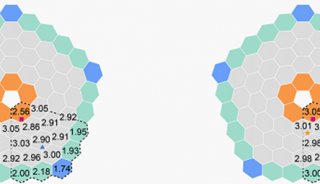

91和178點突變分別與LQT3和BrS相關的結構作圖揭示了LQT3突變的獨特分布模式。BrS突變在結構上均勻分布,而LQT3突變則主要聚集在重復III和IV中與門控,電壓感應特別是失活有關的片段上。總之,給出的結構分析提供了對幾種主要通道病變中數十個Nav突變的全面概述,為準確理解其致病機理奠定了基礎,并揭示了過去幾十年積累的大量實驗和臨床觀察的分子基礎。

2021年3月8日,普林斯頓大學顏寧團隊在ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION(IF=13)在線發表題為“Structural Basis for Pore Blockade of the Human Cardiac Sodium Channel Nav1.5 by the Antiarrhythmic Drug Quinidine”的研究論文,該研究介紹了以3.3?分辨率結合于奎尼丁(一種Ia類抗心律不齊藥物)的全長人Na v 1.5的冷凍電鏡結構。

Na v 1.5是心臟中主要的電壓門控Na +(Na v)通道,是I類抗心律不齊藥物的主要靶標。

奎尼丁在孔結構域中位于選擇性過濾器的正下方,并由重復序列I,III和IV的殘基協調。奎尼丁對孔的阻滯是通過直接阻止離子滲透路徑和誘導旋轉固定細胞內門的不變Tyr殘基來實現的。在存在flecainide(一種Ic類藥物)的情況下,與截短的大鼠Na v 1.5進行結構比較,發現孔域內兩種抗心律不齊藥物的獨特結合姿勢。總之,該研究揭示了I類抗心律不齊藥物作用機理的分子基礎。

2021年1月14日,普林斯頓大學顏寧及清華大學閆創業共(西湖大學為第一單位)同通訊在Science

在線發表題為“A structure of human Scap bound to Insig-2 suggests how their interaction is regulated by sterols”的研究論文,該研究介紹了在25HC存在下對人Scap和Insig-2復合物的冷凍EM分析,以平均分辨率為3.7?確定了跨膜(TM)域。解決了Scap中的固醇感測域(SSD)和Insig-2中的所有六個TM。25HC分子夾在Scap的S4-S6片段與膜腔小葉中Insig-2的TMs 3/4之間。Scap-S4段中間的展開對于25HC結合和Insig締合至關重要。

2021年1月5日,清華大學藥學院尹航團隊與原清華大學生命科學學院、醫學院、現普林斯頓大學分子生物學系顏寧團隊合作,共同通訊在PNAS

在線發表題為“Orthosteric-allosteric dual inhibitors of PfHT1 as selective anti-malarial agents”的研究論文,該研究通過抑制惡性瘧原蟲中唯一的己糖轉運蛋白-惡性瘧原蟲己糖轉運蛋白1(PfHT1),開發了一種“選擇性饑餓”策略,提供了一種對抗多種藥物瘧原蟲的方法。

最新論文解讀如下(來源inature):

人類電壓門控鈉(Nav)通道的九種亞型負責在不同組織中電脈沖的啟動和傳輸:Nav1.1至Nav1.3和Nav1.6主要在中樞神經系統中起作用,Nav1.7至Nav1.9主要分布在周圍神經系統中,Nav1.4專用于骨骼肌,而Nav1.5是主要的心臟同工型。這些通道的異常,取決于它們的組織特異性,與廣泛的通道病變有關。迄今為止,已在Nav通道的主要序列中鑒定出1000多種疾病突變,其中Nav1.1和Nav1.5各自攜帶400多個錯義突變。

Nav1.1由SCN1A編碼,SCN1A可能具有最多的與癲癇相關的突變。在具有不同嚴重程度的癲癇綜合征中,已經鑒定出多達900個SCN1A突變,其中一半以上導致截短。在70至80%的Dravet綜合征患者中發現了SCN1A的無義突變和數百個錯義突變,這也被稱為嬰兒的嚴重肌陣攣性癲癇。

數十種錯義突變與高熱性癲癇發作伴發的全身性癲癇以及全身性強直陣攣性癲癇發作引起的頑固性兒童癲癇有關。盡管大多數Nav1.1疾病突變都會導致不同程度的功能喪失,但其中一些代表功能獲得。在大多數情況下,致病機制仍然難以捉摸。

對鈉通道病的機械理解需要人類Nav通道的高分辨率結構。在過去的4年中,已經報道了昆蟲(NavPaS),鰻魚(EeNav1.4)以及人類的Nav1.2,Nav1.4,Nav1.5和Nav1.7通道等的冷凍電子顯微鏡(cryo-EM)結構,其分辨率在2.6至4.0?之間。最近報道了截短的大鼠Nav1.5的結構。除NavPaS以外,所有結構解析的真核Nav通道均顯示相似的潛在失活狀態構象。

盡管有這些進步,人類Nav1.1和Nav1.5野生型以及代表性疾病變體的高分辨率結構,對于提供準確的模板以直接繪制疾病突變圖并促進藥物發現是必需的。此外,由于這兩個通道包含與鈉通道病有關的所有已識別突變中的80%,對其結構的比較分析可能會揭示潛在的突變熱點,從而為Nav通道的功能和疾病機理提供了寶貴的見識。

該研究該研究報告了分辨率為3.3?的全長人Nav1.1-β4復合體的cryo-EM結構以及隨附論文中的Nav1.5-E1784K變體。分別解決了Nav1.1和Nav1.5中多達341和261種與疾病相關的錯義突變。比較結構分析顯示了Nav1.1和Nav1.5共有的幾類疾病突變。

其中,孔結構域上方的細胞外環上的大多數突變以及選擇性過濾器的支持片段可能會損害結構完整性,而孔結構域和電壓感應結構域上的那些突變大多會干擾機電耦合和快速失活。該研究對這些突變的系統結構描述提供了對其致病機制的重要見解,這將有助于開發針對各種鈉通道病的精確治療性干預措施。