玉兔二號再立新功!打開月球背面“隱秘角落”

? 去“爬山”嗎?和玉兔二號一起那種——這可不是一句玩笑話。

月球的淺層結構記錄了大型撞擊事件和巖漿噴發的次數、規模以及它們之間的時序關系,是寫下月球三十多億年演化故事的天然“日記本”。但迄今為止,人類對其認識仍十分有限,它猶如等待探索的“隱秘角落”。

中國科學家基于玉兔二號前3個月晝雷達探測數據,獲得月球背面著陸區月壤和淺層結構的重要發現和認識,翻開月球演化“日記”的全新一頁。北京時間9月8日,這項研究成果在《自然·天文》上發表。

三十多億年演化的“日記本”

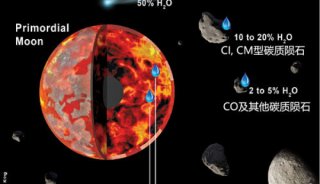

月球的演化與小行星撞擊密不可分,科學家試圖通過對月球淺層結構的分析來獲得小行星撞擊的歷史。

科學家已經了解,小天體撞擊地球早期演化的重要驅動力,但長期內部的地質構造活動抹除了其早期演化的大部分痕跡,了解地球的早期演化歷史十分困難,而月球上較好地保留了這些記錄。

論文通訊作者、中科院地質與地球物理研究所研究員林楊挺向《中國科學報》介紹:“月球質量較小,很早就停止了內部活動,因此月表的撞擊坑以及撞擊坑濺射物堆積剖面是了解月球演化歷史的很好的視角,也可以為我們認識地球的早期演化提供重要參考。”

科學家為小行星撞擊假設出一幅幅“高能畫面”。例如,月表物質被“撞”出來并向四周拋射,在近距離形成連續的濺射毯,在遠距離形成不連續的濺射條紋。一些大型撞擊事件還可能引起火山噴發,形成玄武巖與濺射堆積物的互層結構。

月球表面遭受普遍和強烈的小行星撞擊改造,因此,月表物質是不同撞擊事件濺射物的混合。濺射物的石塊大小和堆積厚度又與撞擊事件的規模和距離相關。此外,巖漿噴發的次數、規模以及它們之間的時空關系等信息都可以通過分析月球淺層結構獲得。

也就是說,月球淺層結構原封不動地記錄下小行星撞擊的“畫面”,形成一本行球演化的天然“日記”。

“黑科技”助力

上世紀七十年代以來,美國“阿波羅計劃”通過在月表鉆取月壤樣品及月震儀探測等方式,嘗試“看清”月球淺層結構。但鉆孔樣品深度僅2米、而且鉆孔位置有限;月震波的方法空間分辨率較低,難以識別月球淺層的精細結構。即使結合月震波、微波、地形地貌及小撞擊坑濺射物光譜分析等多種方法,也只能間接獲取一些粗略特征。

2019年1月,嫦娥四號探測器懷抱玉兔二號抵達月球背面南極-艾肯盆地中的馮·卡門撞擊坑,實現人類首次月球背面軟著陸,隨即開展了就位探測和巡視探測。

為探測人類向往已久的月表淺層結構,中國科學家在玉兔二號上搭載了足夠先進的“黑科技”——測月雷達。雷達由2個頻率通道組成,其中高頻通道探測深度約50米,用于探測月壤及其下伏濺射物的高分辨結構,低頻通道探測深度可達約500米,用于探測可能存在的厚層狀濺射角礫巖層和玄武巖層等結構。

在此之前,作為玉兔二號的“前輩”,嫦娥三號依靠測月雷達開展了“邊走邊探”的工作,完成了首幅月球淺層結構剖面圖,揭示了嫦娥三號著陸區的地質結構和地質演化過程,并發現了一種新的巖石類型。基于這些發現,科學家揭示了該區域的火山活動歷史。

3個月晝的數據

科學家期待,和玉兔二號一起“爬山”的雷達發回令人振奮的數據。2019年3月13日,玉兔二號完成3個月晝工作,進入第三個月夜,累計行走163米。

收到數據后,科研團隊和載荷研制團隊立即投入研究工作中。作為論文三位共同第一作者,中科院地質與地球物理研究所研究員張金海負責數據處理,中國科學院空天信息創新研究院研究員周斌為測月雷達設計師、負責厘定原始數據,澳門科技大學助理教授祝夢華則負責撞擊坑模擬。

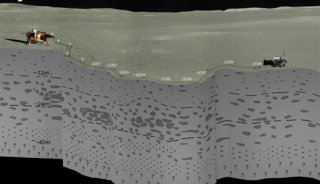

經過地質解譯,玉兔二號所到之處的淺層結構剖面清晰地展現在科學家面前。著陸區的淺層結構由上往下分為三個基本單元:單元1總厚度130米,為臨近多個撞擊坑的濺射物堆積和底部的玄武巖角礫層;單元2總厚度約110米,為多次噴發的玄武巖層;單元3總厚度不小于200米,則為著陸區北部的萊布尼茲撞擊坑的濺射物。同時,高頻雷達信號揭示了單元1上部的精細結構,最頂層30多米厚的物質主要是來自芬森撞擊坑的拋射物。

玉兔二號所到之處淺層結構剖面(課題組供圖)

這表明,玉兔二號所探測的月面物質并不是充填馮·卡門撞擊坑底的玄武巖,而來自芬森撞擊坑。同時,雷達剖面還揭示,著陸區經歷了多期次的撞擊濺射堆積和多期次玄武巖漿噴發充填。這些新發現對于認識月球南極-艾肯盆地的演化具有重要意義,對于月球內部物質組成與結構的后續探測和研究有重要的指導作用。

研究人員表示,期待后續探月工程能搜集到更多來自月球背面“隱秘角落”的信息,以幫助科學家完整解密“月球日記”。

-

科技前沿

-

焦點事件

-

焦點事件