外遷雄安:一場高校辦學空間“突圍戰”

多年來,北京交通大學國家能源主動配電網技術團隊在鋰電池安全性檢測等領域取得了很多成績,也成為了業內頗具影響力的研究團隊。然而,團隊成員卻有一個多年未能實現的夙愿——讓他們在校內的科研場地再大一些。

原來,為確保安全性,鋰電池檢測需要的場地相對較大,校內很難提供多余空間。長期以來,他們只能在北京市海淀、昌平等地租賃實驗空間,無形中增加了很多不便。

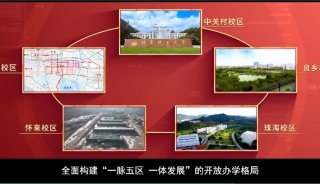

“類似的情況在北京交大很普遍,許多團隊的空間需求得不到保障。”接受《中國科學報》采訪時,北京交大新校區建設辦公室主任劉江濤坦言,由于校園面積狹小,該校許多重要平臺和項目只能在校外尋求發展空間。

不過,讓他欣慰的是,這樣的無奈也許即將成為歷史。

不久前,北京交大召開雄安校區總體規劃設計啟動會,這意味著該校雄安校區規劃建設正式拉開帷幕。僅一天后,北京科技大學也發布了雄安校區總體規劃方案征集文件,開啟雄安校區總體規劃設計。

公開資料顯示,雄安新區首批四所北京高校已經確定為北京交通大學、中國地質大學(北京)、北京科技大學和北京林業大學。

拓展辦學空間的一次機會?

對于上述四所高校來說,外遷雄安帶給它們的最直接好處,是其辦學空間的拓展。

據統計,目前國內75所教育部直屬高校的平均占地面積約3200畝。相較之下,北京交通大學海淀校區(含家屬區)的占地面積只有900余畝,但目前該校的在校生人數已達3萬人左右。

而它并不是四所高校中校園面積最小的高校。北京林業大學官網顯示,該校總占地面積達13176畝,但其中實驗林場占地面積占了12480畝,校本部只有696畝(含家屬區),而該校的在校生人數卻已超過2.6萬人。

狹窄的辦學物理空間給高校的科研和教學出了一道難題。《中國科學報》在采訪中得知,有學校因為校園面積不足,無法建設足夠的食堂,只能通過調整不同教學樓的下課時間,使學生“錯峰就餐”;由于缺乏科研用地,有些本應建在地面上的科研設備也只能被迫轉移至地下……

為緩解辦學空間難題,上述高校其實很早就開始積極尋求解決辦法了。北京交通大學早在2009年前后,便成立專門機構處理擴展辦學資源,以及謀劃建設新校區等事宜。十幾年間,該校先后在威海建立了國際合作辦學校區,在唐山建設了唐山研究院。然而,這些努力并不能從根本上解決學校辦學空間狹窄的問題。

“北京高校的辦學空間問題是在2000年后,伴隨著大擴招的開始逐漸顯現出來的。”接受《中國科學報》采訪時,中國人民大學教育學院教授周光禮表示,為解決這一問題,北京市政府先后在沙河、良鄉等地建立了大學城。這在一定程度上解決了部分問題,但也有些高校由于各種原因,沒能趕上這波“紅利”。

這其中就包括了多所此前歸屬各部委,并在2000年左右轉歸教育部直屬的行業類高校,而這些高校普遍存在辦學空間不足的問題。

值得一提的是,此前這些高校也大多尋求過在北京市范圍內拓展辦學空間,但伴隨著北京市在“十三五”時期提出疏解部分高等教育功能,并作出高校不再新增占地面積、城六區高等教育不再校內擴建的決定后,這條路基本上已被堵死。

“從某個角度說,到雄安辦學可以算作是這些高校拓展辦學空間的最后一次機會了,特別是在教育主管部門嚴格控制高校異地辦學的大背景下,這次機會顯得更加珍貴。”周光禮表示。

與此同時,北京優質高等教育資源的遷入,對雄安當地的發展也具有重要意義。

“一所高校的遷移不僅關乎師生,也往往會連帶其他相關人員。”據周光禮估計,如果北京地區有10所高校將主要教學資源遷至雄安,就能直接或通過拉動經濟、創造就業等間接方式,帶動約100萬人口的流動,這對于疏解北京市人口壓力將起到重要作用。同時,這100萬人口中的大部分屬于高學歷人群,對于雄安當地產業結構的升級以及社會經濟發展的作用不言而喻。

“總之,遷校雄安這步‘棋’走得非常高明。”周光禮說。

辦學空間不足的潛在憂患

雖然長期苦于辦學空間不足,但劉江濤也坦承,從全國范圍看,物理空間不足并不是一個高校普遍面臨的問題。

在他看來,高校辦學空間與自身發展規劃之間是相互制約的關系,“高校制定發展規劃要在其辦學空間允許的范圍內。同時,辦學規劃設定的目標又對辦學空間產生一定訴求。”但正如前文所言,目前僅教育部直屬高校的平均辦學用地就超過3000畝,對于多數高校而言,高校事業發展與辦學空間之間的矛盾在短期內并不突出。

然而,北京、上海等城市除外。

在一項研究中,北京市教育科學研究院副研究員趙新亮根據北京市2019—2020 學年度教育事業統計資料所公布的數字,對該市高校辦學資源進行了分類比較。結果顯示,目前北京市普通高校產權占地面積約為 7.23萬畝,如果按照93所公辦高校進行平均,每所高校的產權占地面積僅為777畝。

類似的問題在上海市也已經出現。

多年前的一次調研中,劉江濤曾參觀過上海市某頂尖高校剛剛建成的新校區。當時他感覺校區里還很空曠,學生也很少。然而,前段時間當他再次來到該校區時,卻發現校區已經人滿為患,學校也在計劃再次擴充校區面積。

“這很容易理解。”劉江濤說,畢竟北京、上海等大城市寸土寸金,能分配給高校的空間資源本就有限,這些城市又積聚了大量高水平大學,伴隨著招生規模的擴大,產生這種矛盾毫不奇怪。

在長期關注區域高等教育發展的華南理工大學公共管理學院教授趙慶年看來,上述北京、上海等地出現的情況,對于國內某些正在快速擴張自身高校資源的城市具有很強的借鑒意義。

他告訴《中國科學報》,近年來,我國高校拓展辦學空間的途徑主要有兩條,一是某些地方頂尖高校為了獲取更好的辦學條件,向國內經濟發達地區拓展,其中的代表便是哈爾濱工業大學在深圳設立的分校;另一類則是某些辦學實力相對較弱、不足以擠進一線城市的高校,轉而向周邊地區擴展。這兩條線并行不悖,各自發展。

其中,第一條線使得優質的高校資源很容易聚集在某些經濟發達的新興城市。以深圳為例,目前深圳引進的頂級高校資源數量已非常龐大,僅原“985工程”高校在深圳組建的分校區和研究院就超過30個。

“對于這些城市而言,如果不能很好地對高等教育資源進行合理布局,若干年后,出現辦學空間不足是一件難以避免的事情。目前,北京尚且有雄安新區建設這樣的疏解手段,但未來是否還有類似機會,我們不得而知。對此,地方政府應該提前做好謀劃。”趙慶年說。

學科布局的差異化選擇

需要做好謀劃的不僅有地方政府,還包括各高校本身。

在雄安校區總體規劃設計啟動會上,北京交大對外宣布,經過對雄安校區學科布局長達半年的規劃,該校的新校區將構建以新興交叉學科為主的學科體系。

“北京交大雄安校區未來將形成以新興交叉學科為主體,優勢特色學科、支撐學科、基礎學科以及哲學與社會科學學科協同發展的綜合學科體系。”劉江濤說。

值得注意的是,此次外遷雄安的四所高校全部為行業特色高校。在周光禮看來,這類高校在學科發展中面臨著一個共同的難題——原有優勢學科專業的慣性往往較大,不利于高校整體的轉型。

此前,周光禮曾為國內某知名行業院校做過咨詢,該校在高等教育大眾化初期創辦了一批非優勢學科專業,使優勢學科專業與非優勢學科專業的體量大體相當。然而,該校每次進行學科專業規劃時,兩類學科專業的教師都會吵得不可開交——優勢學科專業的教師認為應該繼續保持傳統學科專業優勢;非優勢學科專業的老師則強調學校應該向綜合化發展。

“數年后,該校拿得出手的專業,還是那些老專業。”周光禮告訴《中國科學報》,類似的問題在行業類高校轉型中普遍存在,而新校區建設給了此類高校一個學科專業轉型的機會——新校區就如同一張白紙,學校完全可以通過體制機制改革,將在老校區難以實現的一些想法在新校區實現。

在此前的采訪中,廈門大學教育研究院院長別敦榮也曾有過類似的表述——對于高校來說,在一片空地上“重打鑼鼓另開張”地建立一種新模式,要比在原有模式上修修補補的難度小得多。

不過,這也要求高校在進行整體布局時,必須考慮不同校區之間專業的差異性。

周光禮坦言,他很反感高校在新校區設置專業時完全不考慮校區間的差異性,一股腦地將原有優勢學科專業進行“復制粘貼”,這種做法完全發揮不出新校區在調整學科專業布局方面的作用。“這方面我們不是沒有過失敗的案例。”

有失敗的案例,也有成功的案例。趙慶年所在的華南理工大學做出過很好的嘗試。

2019年,華南理工大學正式啟用占地數千畝的國際校區。該校在新校區重點建設了十個交叉學科學院,瞄準能孕育顛覆性技術變革的新工科交叉領域,重點發展新材料、人工智能、生物醫藥、生命健康、綠色建筑與智慧城市等領域。

“華南理工大學在學科布局上的總體思路是,博士學位點兩個校區共享,傳統學科設置在老校區,前沿交叉學科則布局在新校區。從目前發展情況看,這樣的學科布局是成功的,也值得其他高校,尤其是行業類高校借鑒。”周光禮說。

學鎮模式:一條可行的道路?

除不同校區間學科布局帶來的挑戰外,要想融入雄安新區“千年大計”的建設,各高校還要考慮如何適應雄安當地的產業需求,這直接關乎外遷的高教資源能否真正實現長線發展。

“如果這些大學在雄安的校區不能與當地經濟社會發展相融合,校區將很難持續。即使能勉強維持,也只能靠主校區的長期輸血,這就失去了其原本的意義。”周光禮直言。

對此,各高校也有清晰的認識。比如,北京科技大學就對外表示,雄安校區是學校事業發展新的增長點,也是學校服務京津冀協同發展和雄安新區建設的“橋頭堡”。

然而,目前雄安新區也尚處于建設階段,即將在雄安扎根的新校區,又該如何與當地的發展相融合呢?對此,周光禮給出了一個可以參考借鑒的樣本——西安交通大學于2019年建成啟用的中國西部科技創新港(以下簡稱創新港)。

作為西安交通大學的一個“新校區”,根據規劃,創新港將圍繞理、工、醫、文等四大方向建立若干研究院(中心)。每個研究院(中心)都必須跨學科交融共通。創新港將聚集至少2萬名研究生和留學生,以及至少3萬名全球科研人才,吸引至少500家國內外知名企業在此設立相關研發機構,形成國際化的產業創新基地。

對于設立創新港的初衷,西安交大校長王樹國曾表示:“高等教育本應走在社會的前面,引領社會發展。然而現實是,很多顛覆性技術和解決‘卡脖子’問題的關鍵技術并非來自大學科研群體,而是來自于企業。因此,大學的‘圍墻’必須要打破,大學要主動地融入社會,與企業相結合。”

在周光禮看來,這番表述對于各高校即將建設的雄安校區同樣適用——它們必須貼近社會,與當地產業對接,并進行高水平的產教融合,這是非常重要的。“既然你的大學過去了,就要做好在此扎根、和這個地方簽訂‘千年之約’的準備。”

值得注意的是,王樹國此前曾向媒體表示,在物理形態上,創新港的模式與牛津、劍橋等高校的“學鎮”模式類似。在這種模式下,“小鎮就是大學,大學就是小鎮”。周光禮也直言,各所高校的雄安新校區也應該朝著“學鎮”模式的方向努力,“而且這條路是可行的”。

不過在采訪中,也有學者提出不同看法,比如趙慶年便直言,他并不認為高校在學科設置等方面需要無限貼近當地產業。

在他看來,在學科設置上,高校當然要考慮所在地的經濟發展,但不能完全以當地需求為導向。這會嚴重限制學校自身的發展。

“這背后的原因也并不復雜,因為任何城市的發展都不能僅依靠所在地高校,高校也不能只為當地的經濟發展服務。”趙慶年說,特別是科技、人才流動日益頻繁的當下,高校與地方之間的關系早已不是簡單的單一線性關系。

從這個角度出發,一所高校將高教資源遷至某地時,首先考慮的不應該是當地的產業如何,而應該是自身的辦學優勢和特色。“要知道,在當前國內經濟的大背景下,某個地區的產業結構隨時都可能調整,但高校已經設置的某些專業卻不是說停就停的。”

-

焦點事件