水生所揭示光污染對魚類行為影響存在代際傳遞效應

夜間人造光(ALAN)是現代城市環境中常見的光污染源, ALAN的光譜組成與自然光源(如太陽光或月光)截然不同,尤其是隨著LED等現代照明技術的普及,其光譜范圍更加廣泛,對自然環境的影響更為深遠。既往研究表明,ALAN會擾亂陸生生物的晝夜節律,但其對水生脊椎動物影響及其代際效應尚不清楚。斑馬魚作為一種廣泛應用的模式生物,具有高度敏感的光感受器,是研究光污染影響的理想對象。

近日,中國科學院水生生物研究所段明研究員團隊攜手國際知名科研機構,最新研究成果揭示了夜間人造光(ALAN)對水生生物行為的深遠影響,發表于《Science of The Total Environment》期刊。

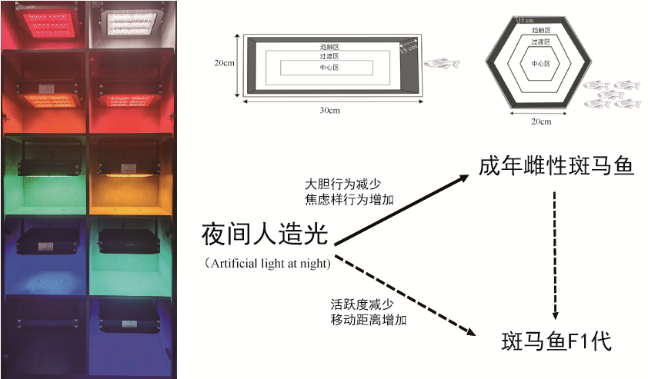

實驗平臺與關鍵發現。受訪單位供圖

實驗平臺與關鍵發現。受訪單位供圖

研究表明,從紫外線到紅光的多種夜間人造光譜,均顯著加劇了斑馬魚的焦慮行為,尤其以短波長光的影響最為突出。研究團隊發現這種影響并未止步于直接暴露的個體,而是傳遞給了未直接接觸過ALAN的下一代。即便是從未見過人造光源的斑馬魚后代,也表現出了與母代相似的行為變化,這種跨代效應為理解光污染對水生生態系統的長期影響提供了重要線索。

團隊利用自主研發的多模態智能分析技術平臺,精準控制光譜條件,量化了包括游泳距離、區域停留時間和焦慮行為在內的多項行為指標。結果顯示,所有測試光譜均導致了斑馬魚趨壁行為的增加,尤其是紫外線和藍光區域的光譜,影響更為顯著。

這一跨代效應表明,現代城市中的燈光秀、漁業生產中的燈光誘捕以及過魚設施中的燈光集誘魚等現代技術均可能對魚類的行為和適應性產生跨代的長期影響。隨著LED等現代照明技術的普及,光污染問題日益嚴峻,如何平衡人類發展與自然生態的和諧共存,成為亟待解決的全球性課題。

該研究得到科技部國家重點研發計劃“智能傳感器”重點專項和“海洋農業與淡水漁業科技創新”重點專項、中國科學院“中央級科學事業單位改善科研條件專項資金”科研裝備項目、中國科學院基礎與交叉前沿科研先導專項項目、國家自然科學基金面上項目等資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176336

?

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件