深海惰性溶解有機碳研究獲進展

海洋中蘊含著大量的溶解有機碳,其中超過95%的溶解有機碳難以被微生物降解,被稱為惰性溶解有機碳。近日,我國科研人員利用長時間培養實驗揭示了海洋惰性溶解有機碳的惰性機理。相關研究發表于Environmental Science and technology。該論文第一作者為廣州海洋地質調查局實驗測試研究所博士鄭曉暄,通訊作者為中國科學院院士、廈門大學教授焦念志。

海洋惰性溶解有機碳庫儲量巨大,其碳量約為大氣二氧化碳的85.6%。且有研究發現深海惰性溶解有機碳的儲存周期長,平均碳年齡約5千年,因此研究海洋惰性溶解有機碳的來源、惰性機理及環境效應等,對了解海洋儲碳及其對氣候變化的調節作用具有重要意義。

微型生物碳泵理論及相關實驗系統闡釋了惰性溶解有機碳的生物來源。然而,當前惰性溶解有機碳的惰性機理還存在爭議,爭議主要圍繞兩個理論展開:一部分研究者認為稀釋理論是惰性溶解有機碳主導機制,另一部分研究者認為分子結構惰性是惰性溶解有機碳的主導機制。

“稀釋理論和分子本質惰性理論孰占主導有待定論,一定程度上影響了海洋惰性溶解有機碳的探究進程。”鄭曉暄說。

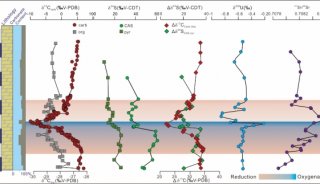

基于上述科學問題,科研人員圍繞海洋惰性溶解有機碳的惰性機理展開研究,綜合使用兩種固相萃取小柱分別對近海、外海表層及深海海水溶解有機碳分子進行富集,并添加至原海水中進行長期生物培養實驗。培養期間除對溶解有機碳濃度變化進行連續監測外,還利用核磁技術及高分辨質譜技術分別表征各海域溶解有機碳分子結構多樣性及分子組成變化。

結果表明,盡管各處理組溶解有機碳的濃度已富集至原海水濃度的3倍以上,在經過180天的培養后仍有超過86%的富集溶解有機碳未被降解,指征稀釋理論及分子惰性理論可能共同控制海洋惰性溶解有機碳的穩定,但后者潛在地占據主導地位。且各處理組中惰性溶解有機碳的惰性組分豐度在經過長時間培養后依舊占據優勢地位(均大于60%),尤其是深海水中溶解有機碳分子組成在培養前后保持一致進一步驗證了分子本質惰性是海洋惰性溶解有機碳惰性機理的主導機制。

該研究首次從溶解有機碳分子結構及分子組成角度對海洋惰性溶解有機碳惰性機理進行研究,并確定了分子本質惰性理論在海洋惰性溶解有機碳惰性機理中的主導地位,從一定程度統一了當前惰性溶解有機碳的惰性之爭。

相關論文信息:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.2c04136

-

科技前沿

-

招標采購