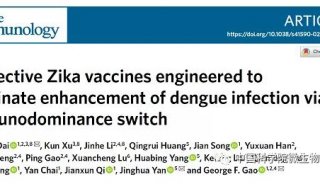

寨卡病毒傳播出現新途徑

一直以來,科學家都在尋找寨卡病毒疫情暴發的罪魁禍首。近日,清華大學醫學院教授程功及北京師范大學全球變化與地球系統科學研究院研究員田懷玉等人在《自然—通訊》上發表論文,提出在病毒污染水體中孵化的蚊子,可直接感染寨卡病毒。

“這一途徑讓病毒傳播周期大大縮短,可導致寨卡病毒在自然界快速流行。”程功對《中國科學報》表示。

異常迅速的病毒擴散

世界衛生組織數據顯示,目前全球已有86個國家和地區暴發寨卡疫情。對大部分成年人而言,感染寨卡病毒后可能會出現發熱、頭痛、肌無力等情況;孕婦感染寨卡病毒后,可能會造成新生兒小頭畸形。

而且,這種病毒目前“無藥可解”——有效的抗病毒藥物及疫苗尚未被研發出來。

寨卡病毒經由埃及伊蚊和白紋伊蚊傳播。2015年,寨卡病毒在南美洲暴發,并迅速蔓延至全球數十個國家和地區。2016年寨卡病毒疫情上升為全球緊急公共衛生事件。

默默無聞的寨卡病毒何以在短期內迅速擴散?

程功告訴《中國科學報》,寨卡病毒的暴發流行可能由多種因素導致,比如病毒位點發生突變,導致病毒感染能力增強等。

不過,按經典的病毒傳播路徑,人體感染病毒大約需要一到兩周時間,在這一窗口期若有蚊子叮咬,蚊子感染并擁有傳播病毒的能力,也至少需要兩周。整個病毒傳播和循環的周期較長且復雜。

流行病學調查顯示,感染者血液中會含有一定的寨卡病毒,但單位血液中活病毒顆粒數含量較低。如果通過叮咬途徑,僅有少量蚊蟲能從感染者獲取病毒,因此經典途徑難以在短時間內讓疫情急劇擴散。病毒擴散異常迅速可能另有原因。

水中滾雪球

研究者將目光轉移到了病毒攜帶者的尿液上。先前研究表明,寨卡病毒可隨尿液排出體外。雖然其和血液中的病毒量相比更低,但威力更大。

會飛之前,蚊子從卵到幼蟲再到蛹的幾個成長階段都發生在水中。程功等人通過實驗發現,即便寨卡病毒攜帶者的尿液中僅存在少量病毒顆粒,也可以成功地讓蚊子幼蟲被感染。

這導致寨卡病毒的傳播效率大大提高——從人體血液中感染病毒的過程被省略,蚊子可在幼蟲時期從被污染的水體中獲取病毒,并在成年后通過叮咬繼續傳播。

而在這一過程中,“水體污染不是一次性的,帶有病毒的尿液會持續性地排放到水中。”程功表示。按每2~3小時排放一次、一日1~2升的排放量計算,水體中病毒活性一直存在,蚊子幼蟲感染病毒的幾率大大提升。

如此一來,新的傳播途徑讓病毒感染的“雪球”越滾越大。寨卡病毒在某區域集中暴發,集中水體被感染者尿液持續污染。即便水體中僅有少部分蚊子感染,病毒的擴散周期也會被迅速縮小。

中國疾控中心病毒病預防控制所腦炎室主任王環宇告訴《中國科學報》:“以往研究認為,伊蚊更多的是在相對清潔的小水體中進行繁衍。但是越來越多的證據表明,伊蚊已進化出在污水中生存的能力。程功等人的研究發現讓人們有了新的認識。”

防控新思路

研究還發現,隨尿液排出體外的寨卡病毒,活性可維持幾小時至十幾小時不等。是什么因素決定了病毒的穩定性?

答案是酸堿性。若感染者排出尿液的pH值低于6.5,病毒就會喪失活性。因此通過控制水體的酸堿程度,就能有效遏制病毒感染蚊子幼蟲。

“缺乏污水處理的公共衛生環境會為蚊蟲滋生及寨卡病毒的傳播創造條件。為避免寨卡病毒及其他蚊媒病毒暴發,我們建議,除了疫苗、殺蟲劑等防護措施,還應建立有效的污水處理系統。”程功指出。

此外,對于未發生大規模疫情的地區,研究建議,當發現有個別外來感染者出現時,就可以采取相應措施進行預防。“比如在污水中加入鹽酸,降低污水pH值,防止蚊蟲在水中感染。”程功表示。

王環宇指出,這樣的防控方式通過調整水體酸堿程度,在不大量使用化學試劑、不污染環境的情況下,就能達到消滅病原體的效果,“可操作性非常強”。

“這項研究具有關鍵的公共衛生意義。”首都醫科大學傳染病學研究所教授曾輝告訴《中國科學報》,“今后針對寨卡病毒進行防控時,可以通過加強污水處理等方式,達到更好的防控效果。”

曾輝還表示,寨卡病毒出現新的傳播路徑可能不是孤立現象。“我們近期針對黃熱病及裂谷熱等蚊媒疾病的研究,在感染者尿液中也檢測到了活性蚊媒病毒。我們今后可以在此基礎上展開合作,進一步探明蚊媒病毒的傳染機制,提供更好的公共衛生防控策略。”

-

儀器推薦

-

儀器推薦

-

儀器推薦

-

儀器推薦

詢底價 Tel:400-6699-117 轉 6209

詢底價 Tel:400-6699-117 轉 6209 -

儀器推薦

-

焦點事件

-

焦點事件