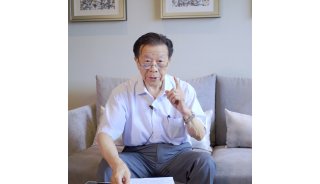

陳竺、陳賽娟最新Cell文章講述他們的故事

在最新一期(2月9日)Cell雜志上,國內白血病研究著名科學家陳竺、陳賽娟兩位院士以自己的科研經歷為例,發表了題為“Poisoning the Devil”的文章,介紹了研發“以毒攻毒”砒霜治療白血病的背后故事,并指出他們的科學生涯從中西方智慧的融匯整合中受益匪淺。這是本期Cell腫瘤學專刊系列文章之一。

故事從2016年陳竺院士榮獲美國血液學會(American Society of Hematology,ASH)授予的歐尼斯特·博特勒獎(The Ernest Beutler Lecture and Prize)說起,這一獎項表彰在轉化醫學研究中有重大進展成就的科學家,獲獎者由一位基礎科學家和一位臨床科學或轉化醫學家組成,2016年的歐尼斯特·博特勒獎頒發給陳竺教授及Hugues de Thé教授,理由是他們在急性早幼粒細胞白血病(APL)基礎和臨床研究中所取得的突出成就。

十多年前,ASH前任主席和血液學方面的研究先驅Beutler曾訪問了陳竺夫婦所在的上海血液所,對他們的工作提出了鼓勵和支持,這令他們回想起了20年前的ASH年會上,陳竺院士所做的關于砒霜( arsenic,三氧化二砷)治療癌癥的研究報告。

歷史上早在公元前263年,《黃帝內經》就記載了砒霜可用于治療周期性發熱癥狀,20世紀70年代,哈爾濱醫科大學第一附屬醫院藥劑師韓太云偶然了解到,民間一種含砒霜(ATO)、氯化亞汞和蟾酥的偏方對某些腫瘤有一定效果,然后韓太云用同樣成分制藥并命名為“癌靈”。而后張亭棟發現ATO對粒細胞性白血病患者有效,但當時由于作用機制不明,該藥并沒有推廣。

APL,也稱為M3亞型的急性骨髓性白血病(AML-M3),占所有AML病例的百分比為10%。APL曾是最致命的白血病之一,這是由于白細胞原始細胞中在前髓細胞階段骨髓分化被阻斷造成重負,引發出血性綜合征。20世紀70年代,主流治療方法是蒽環類藥物和阿糖胞苷的組合策略,但是由于化學療法常常會加重出血,造成了高早期死亡率。

此后上海血液研究所的王振義院士首創的用全反式維甲酸(ATRA)治療性早幼粒細胞白血病取得了APL的臨床巨大療效,可使該病的完全緩解率超過90%,為患者帶來了新的希望。此后在一次會議上,陳賽娟獲知了早年哈爾濱醫科大學的同仁們用三氧化二砷ATO)治療APL患者的相關信息,就產生是否可以將 ATRA 和 ATO 聯合用藥的想法。通過多年的學習和實踐,他們發現ATO可能通過靶向急性早幼粒細胞白血病的致癌驅動基因PML-RARα,引發急性早幼粒細胞白血病細胞發生分化和凋亡,為臨床應用奠定了基礎。并于2014年,ATRA/ATO聯合治療被NCCN(美國國立綜合癌癥網絡)推薦為治療APL的首選治療方式。

回顧科研生涯,陳竺、陳賽娟院士夫婦感觸到從中西方古老的智慧中獲益良多,特別是中國古老的“以毒攻毒”思想教會了他們如何辯證的看待問題,同時現代西方的科研訓練,先進的科學技術也幫助他們在分子層面深入地了解疾病進展的每一步,從而更有針對性地進行科研突破。陳竺、陳賽娟院士也表示在這條研究道路上他們還只是開了個頭,這條道路還有很長的路要走。

陳竺陳賽娟院士近年來依然站在科研崗位上,去年其研究組發表Blood文章,報道了研究組12年以來,對急性早幼粒細胞白血病(APL)患者砷滯留,和慢性不良反應的隨訪結果。

陳賽娟院士研究組為闡明APL的發病原理和治療機理邁出至關重要的第一步,他們提出“協同靶向治療”,即用全反式維甲酸和三氧化二砷,前者是維生素A的衍生物,沒有化療的副作用,后者就是人們常說的“砒霜”。研究表明對維甲酸和/或化療耐藥的APL復發病人應用三氧化二砷的話,完全緩解率可達90%以上。之后研究組通過對85例APL初發病人聯合用藥隨訪7年的研究,表明5年無病生存率達到90%以上。研究組在大量動物實驗、分子調控網絡及隨機臨床對照研究的基礎上,應用全反式維甲酸和三氧化二砷聯合方案,通過全國多中心臨床研究,協同靶向治療535例初發APL患者,5年無病生存率達92.9%。該治療方案的長期安全性亦得到充分證明。目前正在將APL協同靶向治療的思路進一步拓展至其他類型白血病,使更多的患者受益。

-

精英視角

-

人物動向

-

精英視角

-

焦點事件

-

項目成果

-

焦點事件