池順良:“地震不能預測論”既錯誤又有害

地震預報,路在腳下

汶川大地震在沒有預報的情況下發生,6萬多人喪生。國家領導人震后兩小時急赴震區組織救災,十數萬軍人和志愿者急速前往災區搶救生命。唐山大地震悲壯的慘劇再次在華夏大地發生,“地震究竟能否預測”再次引起公眾和科技界關注和討論。

著名地質學家李四光

地震儀記錄地震波行

“地震不能預測論”既錯誤又有害

從20世紀60年代起,隨著地球科學及精密儀器技術的發展,中、日、美等國開始地震預報探索。

1966年邢臺地震后,我國組織攻關研究地震預測。1975年,海城地震成功預報,引起國際上很大反響。以致中美建交之初,地震預報被美方列為可以從中方得到裨益的少數科學領域之一。

上世紀90年代,美國帕克菲爾德地震預報試驗場在預測時間里沒有發生預期的地震,而在洛杉磯北嶺發生了沒有預測的強震。日本阪神、土耳其北安納托利亞試驗場相繼發生沒有預測的強震。中國地震科學家在成功預報海城地震之后才一年多,一次沒有預報的招致數十萬人傷亡的強震在唐山發生。

人們開始懷疑地震究竟能不能預報。一些知名科學家甚至譏笑從事地震預報的人“不是傻子、瘋子就是騙子!”

1996年,蓋勒等幾位科學家在《自然》和《科學》雜志上聯合撰文,斷言地震根本不能預報。蓋勒認為,“處于自組織臨界狀態的大地,任何一次小地震都有可能災變為一次大地震”。而“小地震發展成為大地震將決定于不僅是其斷層附近,而且是整個震源體空間物理狀態的無數細結構”。因為人們根本無法掌握深部無數細結構的臨界狀態,因之地震根本不能預報!

蓋勒的說法并不正確,中國地震局地震研究所的研究員周碩愚和吳云研的研究,證實了“地殼動力學的常態是‘SO’(自組織),而非‘SOC’(自組織臨界),地震的孕育和發生僅是偏離動平衡穩定態的局部暫時過程”。

蓋勒以斷裂擴展的不穩定性為由,否定地震準確預報的可能。其實穩定與不穩定、確定與不確定、必然性與偶然性,在各種自然和社會現象中都是普遍存在的。氣象學中所謂的“蝴蝶效應”說的就是大氣運動的不穩定性。但不恰當地夸大這一效應,氣象預報也就不可能了。“蝴蝶效應”并沒有阻止氣象科學的發展。氣象預報也沒有靠窮盡細節來提高預報成功率,更多的是靠尋找和發現各子系統的聯系和相互影響來把握天氣系統的演變。

從有地震記錄以來,全世界曾發生4次死亡人口超過20萬的災難性地震,中國就占了3次。1966年,周總理在邢臺地震現場指出:“地震是能夠預報的……必須加強預測研究,做到準確及時。”著名地質學家李四光也認為地震是可以預報的,他在接受地震預報任務后,提出“測量地應力變化……是觀測預報的關鍵”,親自組建了第一個地應力觀測站開展試驗研究。中國的一代地震工作者就是在地震災難的刺激和周總理的鼓勵下,取得了初步成績。

中國地震科技工作者為實現準確預測破壞性地震的科學目標,有成功、有失敗,經過40年奮斗,取得了不少進展,這一基本事實不應被無端抹殺。

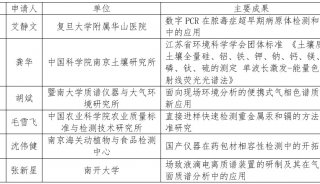

曾在營口地震臺工作十余年,后又擔任中國地震局副局長的岳明生,在《地震預測研究發展戰略幾點思考》一文中談道:“40年來,我國成功地預報了海城7.3級地震,挽救了10萬人生命。對20多次6級以上地震作出成功或一定程度的、有減災實效的地震預報。”

50多年來,在時起時伏的“地震可不可以預測”的爭論聲中,各國政府和地震科學家制定并實施地震預測研究計劃,建立地震預測實驗場的行動從來沒有中斷。每一次成功的預報都是地震工作者大量觀測、分析和綜合工作及同政府決策部門共同工作的成果。

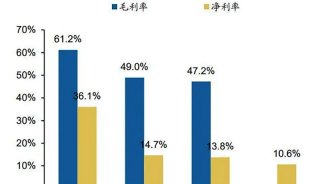

“地震不可預測”這種錯誤觀點若為公眾和從事地震預報事業的人們接受,地震預報的突破將遙遙無期,實際上是有害而無益的,是倒退而不是進步。目前地震預報的成功率還很低,大約只有10%~20%。現在的問題是如何能夠將成功率進一步提高,預測的準確度又能逐步達到社會和公眾能夠大體滿意和接受的程度。

就像氣象預報也曾經歷過“看云彩,養鱔魚,測氣溫、氣壓”發展到用氣象衛星預測天氣的發展歷程,地震預測也必須發展、建立起能把握住地震的孕育、發展、發生全過程的觀測技術系統,逐步搞清地震的成因及力源,人類一定能進入地震預報的自由王國。

測震、前兆觀測系統的完善是打開地震預測科學城堡大門的鑰匙

要實現科學的地震預報,一是必須建立起能把握地震孕育、發展、發生全過程的觀測技術系統;二是要逐步搞清地震的成因和機制。觀測與理論兩者缺一不可,觀測系統的建設必須先行。

我國第一個測震臺網是在邢臺地震發生后架設起來的“北京八條線”,即北京遙測地震臺網前身。到“十五”期間,大陸地區測震網已經形成,測震定位、速報等基本功能均得到大幅提升。

現在的地震學方法,從地震波記錄中除了可確定震級、震中位置外,還可以提取斷層破裂、地層應力降、環境剪應力等諸多參數。用中科院力學研究所研究員尹祥礎提出的加卸載響應比方法,甚至可以判斷地層是否已進入大破裂前的臨界狀態。但地震學方法只記錄不連續事件,對了解地震的孕育、發展、發生全過程仍嫌不足。

在測震方法之外尋找有效的前兆觀測手段成為突破地震預報的關鍵。

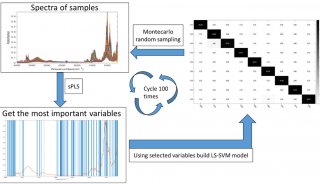

地震學方法只記錄不連續事件即各個地震,前兆方法則要記錄觀測量的連續變化過程。邢臺、海城、唐山地震后,眾多科技人員參與前兆觀測方法探索,30年間,各種前兆方法都實現了從模擬向數字、人工向自動和遙測的轉變。但仍存在一系列技術問題未很好解決,比如雷擊、停電、儀器故障等,造成前兆數據中斷,以致許多分析預報人員對多數前兆方法提供的觀測資料的評價是“不可靠”。因為不連續數據的價值會大打折,前兆觀測儀器必須解決不間斷連續工作、數據天然檢驗、同場地多臺儀器記錄一致、數據自檢等關鍵技術問題才能給地震分析預報人員提供有價值的觀測數據。

這里就作者親歷的鉆孔應力、應變前兆觀測技術的研發作一介紹。

當時負責地震預報工作的李四光主張直接觀測地應力變化預測地震。李四光認為,既然地震是地應力變化造成的,我們就必須“對地應力進行觀測,找出地應力有關的性質、特點以及作用方式和變化規律……看出這種變化與地震之間的內在聯系……才有可能對地震發生的地點、時間、頻度和強度作出科學的判斷”。李四光同技術人員討論鉆孔應力、應變測量儀器總體技術方案,采用何種傳感技術,探頭安裝等技術細節,并在廣東新豐江和邢臺堯山建立了第一批地應力觀測站,開展以地震預報為目標的鉆孔應力應變連續觀測。李四光的地應力觀測地震預報科學思路是正確的、超前的,這可從30多年后美國龐大的“板塊邊界觀測計劃”(PBO)中大量采用鉆孔應力應變觀測技術證明。但有了正確、超前的科學思想,還要有相應性能的觀測儀器,科學思想才能付諸實施。在李四光生前,地應力觀測儀器的靈敏度、穩定性、通頻帶、抗干擾能力、動態范圍等諸方面性能都遠不能滿足要求。儀器記錄不到被稱為“地球脈搏”的固體潮。國家地震局當時大力組織了對鉆孔應力應變測量儀器的技術攻關。到1985年,有四種鉆孔應變儀通過國家鑒定。這些獨立研發的儀器都已能清晰地記錄到應變固體潮。初步有了觀測地層應力、應變變化的能力。

1975年我進入鶴壁市地震局工作,設計出與美國教授Sacks發明的單分量的“體積式鉆孔應變儀”不同原理的多分量的“壓容式鉆孔應變儀”,并做出了原始試驗樣機。在河南省地震局推薦下,得到傅承義、秦馨菱、王仁等老一輩科學家支持,壓容應力—應變地震儀列入國家科委(78-002)和國家地震局(82-220)重點研究項目。我就這樣參與了我國鉆孔應力應變儀器的研發、改進工作。壓容多分量鉆孔應變儀在1984年通過國家鑒定,之后擴大試驗并不斷改進。國家地震局工作簡報曾報道:“壓容式鉆孔應變儀可以探測地球‘脈搏’,是一種研究應變固體潮、地殼結構、地震理論和地震預報的重要觀測儀器。這種儀器可望在地震重點監視區開展密集化觀測,有助于獲得較為可靠的地震前兆信息。”

我們自己開發研制的國產儀器性能能否滿足地震預報研究的高要求呢?現任PBO項目常設委員Agnew看到我們的記錄資料后,在1983年5月給我的信中表示,“您的儀器的高頻性能比我們臺站上任一臺儀器的性能都要好得多。”Sacks訪華期間,在地殼應力研究所趴在地毯上仔細觀看我們儀器模擬記錄的情景,我至今還有印象。

儀器通過了國家鑒定,卻沒有在全國布網,李四光的去世應該是重要因素。

2003年美國龐大的PBO計劃中廣泛采用鉆孔應變儀的消息傳到中國,中國地震局于2004年底決定將壓容分量鉆孔應變儀列入“數字地震觀測網絡”前兆分項,在全國布設40套YRY型壓容分量鉆孔應變儀。美國PBO計劃中布設的分量鉆孔應變儀是澳大利亞Gladwin制造的,美國人自己還生產不了,因為“在世界范圍內,只有2~3個研究小組能提供符合大地測量標準的、滿足PBO科學研究需要的應變儀”(PBO計劃建議書)。而我們中國人自己能夠生產分量鉆孔應變儀!

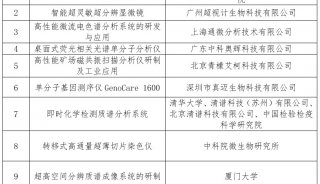

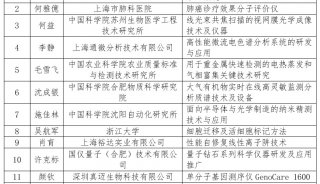

下表是美國PBO項目使用的GTSM三分量鉆孔應變儀與我國的YRY-4型四分量鉆孔應變儀的比較。

在各方面支持下,從2006年4月到2007年底,40套儀器布置在東到上海,西到玉樹、格爾木,北到豐滿、敦化,南到攀枝花、騰沖的廣大國土上。中國數字地震觀測網絡采用了先進的網絡技術,可以隨時讀取需要的觀測數據。這些臺站大部分都能記錄到清晰的應變固體潮,小部分臺站因為選點時未避開抽水機井,固體潮被抽水干擾掩蓋。此外,由于數據采集設備的限制,“十五”布設的40套儀器,采樣速率只有1分鐘1次,限制了儀器高頻優勢的發揮,這一問題將在今后得到解決。

應變固體潮是日、月天體引力變化引起地球有規律的形變所致。是地球科學中唯一可以預先計算出以后變化的現象,可形象地比喻為地球的“脈搏”或“心電圖”。地球科學家通過固體潮現象可以了解地球結構的多方面信息。儀器能記錄到清晰的應變固體潮,表明儀器傳感探頭與巖石地層已連成一體,同時表明安裝儀器的巖層與深部地層也有良好連接。記錄數據能反映地層真實應變變化。

一定數量的高性能觀測儀器布設下去后,從取得的近一年觀測數據中,我們發現在地震活動平靜地區,記錄的固體潮非常清晰、光滑,潮汐因子相對精度能達到0.001的高精度。但在地震相對活動地區,固體潮上就不時會出現一些臺階、脈沖或固體潮圖形畸變。在極少數臺站上,這種現象還比較嚴重。在40個臺中最接近汶川的姑咱臺上,2007年2月前的固體潮記錄很光滑,4月中旬后固體潮記錄上不斷出現“壓性脈沖”。YRY型儀器有4個分量,比觀測對象平面應變3分量多一路數據,因而具有數據自檢功能。如果應變數據滿足自檢方程,就可確定儀器探頭記錄的是地層的真實應變變化。姑咱臺的數據滿足自檢條件的相關系數高達0.996。其他記錄到臺階、脈沖或固體潮圖形畸變的臺站,自檢相關系數也都在0.99以上。

由此我們對中國大陸地震活動的整體情況就有了一些根據實際觀測數據得出的認識,寫在了2007年7月20日呈送給中國地震局的《分量鉆孔應變儀項目實施情況報告》中:

1.支持中國大陸地塊從2007年上半年開始了新的活動的判斷,活動區域以南—北帶及其延伸地區為主。

2. 指出了3個需要特別注意并加強監視的地點。其中第一個就在距汶川最近的姑咱臺附近,第二個在南—北帶的中偏南段。

3.指出了一大批沒有異常的地點,如佘山、營口、臨沂、襄樊、格爾木、江寧、雙陽、門源等臺處于應變平穩變化階段,因而是無強震危險的地區。

我們按照李四光地應力監測地震預報思路,還只邁出了第一步就看到了希望的曙光。根據初步的觀測數據,分出了穩定地區和有異常的地點,這正是對抗破壞性地震突然襲擊最需要的警號。

2007年底,我們完成了網絡項目40套儀器的安裝任務。2008年2月27日,在離姑咱臺僅26公里遠的康定發生4.7級地震,姑咱臺的情況更不讓人放心了。在向中國地震局監測預報處匯報后,于2008年3月16日我們帶了測試設備專程前往姑咱臺檢查儀器,結論是儀器工作正常。又返回成都與四川局同志商討安裝第二套儀器的方案,但為時已晚!

“十五”數字地震網絡工程的40套分量鉆孔應變儀對于中國廣大的國土面積,數量實在是太少了。如果在唐山地震之后30年的地震平靜期中,我們能夠早于美國的PBO計劃,在國內布下400套儀器,我們就會有包圍汶川到北川的多套儀器記錄到預警信號。多臺儀器的數據將會幫助分析預報人員肯定異常、圈出震源體范圍,預估未來地震的震級,實施長、中、短、臨漸進式預報,逐步逼近震源……最終也許我們能夠像預報海城地震一樣,拯救數萬生命。但現在,這一切只能留給以后了。

與此同時,我們還發現了各臺站觀測到的固體潮潮汐因子(觀測振幅和理論振幅之比)與理論值偏差很大,觀測結果與理論間的巨大偏差說明理論認識存在重大缺陷。原因在于,現有固體潮理論沒有考慮實際地層中存在斷層!而斷層和地震間又有密切的關系。

觀測數據表明,各臺站對不同方向固體潮的響應并非如以前認為的是各向同性的。大部分臺站的潮汐方向響應在地平面上呈“8”字形,但有的腰粗有的腰細。普遍的規律是“8”字形的長軸都和臺站附近主要斷層走向平行。原因是斷層阻隔了潮汐應變的傳遞路徑,造成了潮汐響應的各向異性。此項發現已發表在2007年底的《地球物理學進展》上。這項發現對地震預報研究也具有重要的意義。

按照地質學家的說法,中國大陸是由若干“活動地塊”拼接成的。大地震則與“活動地塊”間的相互作用關系極大。但現在我們卻缺乏監測各活動地塊相互作用的觀測手段。GPS可以發現大范圍的地面運動,其靈敏度卻不足以發現各地塊間的相對運動。地塊間的相對運動位移量雖小,卻會明顯改變地塊間斷層的接觸狀態,使平靜期穩定不變的潮汐響應方位玫瑰圖出現明顯變化。實際觀測數據表明,在汶川地震前,南京江寧臺的玫瑰圖十分穩定,青海玉樹臺和格爾木臺的玫瑰圖就不穩定。

地震學是門觀測科學,只要觀測手段向前發展了,就一定會有所發現,有所前進的。

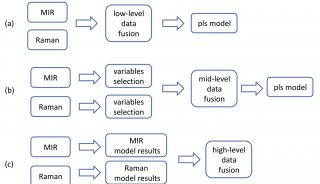

地震科學先是依靠測震儀記錄不連續的地震事件來認識地球、地殼運動和地震本身;之后,引入GPS觀測技術;很快發現在測震和GPS觀測手段間仍存在頻率盲區,又引入鉆孔應變觀測;現在,國際上的共同認識是:依靠測震、GPS和鉆孔應變三種觀測技術的協同,地球科學家終于能夠在數十赫茲至數十年的全頻段觀測地球、地殼運動和地震了。

鉆孔應變觀測不僅可以填補測震和GPS間的頻率盲區,它優越的高頻性能,還可將三種方法總共數十赫茲的觀測頻寬提高兩個數量級!(《深井寬頻鉆孔應變地震儀與高頻地震學——地震預測觀測技術的發展方向,實現地震預報的希望》,《地球物理學進展》2007年4期)

為了研究地震的孕育和地殼運動,GPS觀測的地面位移向量數據必須換算為地面應變。鉆孔應變則直接觀測地層的應變張量,其靈敏度比GPS要高2~3個數量級。鉆孔應變觀測量的張量性質,使得單點觀測就能感應到附近斷層的存在。還有更多的信息正等待我們挖掘。

上面介紹了作者熟悉的鉆孔應變觀測技術在我國的最新發展。隨著GPS大地測量技術、電磁衛星等新觀測技術的飛速發展,與測震技術一起,地震預報的成功率一定會不斷地提高,逐步滿足社會和公眾對破壞性強烈地震作出準確預報的要求。

一定要突破臨震預報關

當年海城和唐山都在圈出的地震中期危險區,兩地都成立了相應的地震機構,組織了測報隊伍。海城發布了臨震預報,唐山沒有發布臨震預報,后果截然不同。必須下決心突破臨震預報關。

地震預報說到底是個信息預測問題。正確的預測需要足夠數量與質量的信息輸入。

經典慣性擺地震儀現在是地震預報人員最重要的觀測工具,提供了地震預報所需信息的大部分。但是這種儀器又很不完善。在很多次地震前,許多人聽到了從地下傳來的隆隆地聲,但地震儀上卻什么反應也沒有;一些大地震前,因為地面緩慢晃動大群人感到頭暈,地震儀仍然什么也沒有記錄到。這種靈敏的科學儀器因為工作頻寬限制,不能檢測高頻的地聲和極緩慢的地面運動。

必須發展比現有地震儀靈敏度更高、頻帶更寬的新型儀器,以便接收“地聲”之類重要的臨震信息。

震前地聲是重要的臨震前兆,是大自然向人類面臨重大災難前發出的最后警號。在發生強烈破壞性地震時,震中區的地下會有多種驚心動魄的地聲出現,對此我國豐富的歷史文獻中有大量記載。1830年6月12日河北磁縣發生7.5級大震,震前人們聽到地聲如“雷吼”,若“千軍涌潰,萬馬奔騰”,于是“爭先恐后,扶老攜幼,走避空曠之區”,緊接著發生了“屋宇傾頹,磚瓦雨下”的地震災害。1855年12月11日遼寧金縣發生5~6級地震,當地人民“未震之時,先聞聲如雷”,于是“早已預防”,從住房里躲避出來,所以“未經壓斃多人,只傷男婦子女共七名”,大大減輕了傷亡和損失。

近代許多破壞性地震前的地聲更有詳細的記載。大量調查資料表明,就是被認為“大震前一個前震也沒有記錄到”的唐山7.8級地震前,震前的地聲也是明顯而強烈的。據調查,距1976年7月28日唐山7.8級地震震中100公里范圍內,在臨震前沒入睡的居民中,有95%的人聽到了震前的地聲。震前地聲最早出現在7月27日23時左右,這些早期聽到的地聲比較低沉。如在河北遵化縣、盧龍縣,很多人在27日晚23時聽到遠處傳來連綿不斷的“隆隆”聲,聲色沉悶,忽高忽低,延續了一個多小時。

1970~1976年間我國發生7級以上破壞性地震7次,全部有震前地聲前兆。千萬不能漠視大自然給我們發出的最后警告!

地震預測被公認為是世界科學難題。其實,與地震預測類似的材料破裂的預測在工程界已得到較好解決。利用高頻聲發射技術,對飛機機翼大梁、大型化工壓力容器、核反應堆壓力包殼等重要構件裂紋擴展的檢測與結構破壞的預測工作已是工程的常規操作。與此類似,將寬頻鉆孔應變儀布設在潛在震源四周,既監測緩慢的地殼形變活動,又檢測震源區的高頻極微震活動,必定會給地震預測分析研究人員提供更豐富的信息。根據材料破裂理論及聲發射技術檢測材料破裂的實踐,唐山地震前地震儀器沒有記錄到前震,并不等于沒有極微弱的、振動頻率在目前地震儀器觀測頻帶之外的地層微破裂、高頻極微震發生。如果有靈敏度更高、觀測頻帶更寬的儀器,很可能在唐山大地震發生前會記錄到震前高頻極微震或地聲信息而作出某種程度的預警,唐山的災難就會像海城那樣得以避免。

我國地震預報總結出“長、中、短、臨漸進式”的預報思路。在確定了中、短期地震危險區后,進一步跟蹤震情發展,加密布設埋設在井下基巖中的可以監測地層微破裂高頻信號的寬頻儀器,會比人耳和動物更早監測到大量高頻極微震和地聲。對這些來自地下寶貴信息的科學分析,定能幫助震區擺脫噩運。

結束語

“自主創新是一個民族發展的不竭動力,是支撐國家崛起的筋骨。沒有自主創新,我們就難以在國際上爭取平等地位,就難以獲得應有的國家尊嚴,甚至難以自立于世界民族之林。”

新中國成立,中華民族走上了復興之路。西方的封鎖、禁運沒有阻檔住她的精英攻下兩彈一星難題。如今,國家、社會和公眾將地震預報難題鄭重交給了科技人員。這是社會發展迫切要求解決的問題,也是世界科學未解決的難題。面對艱巨的任務,我們一方面要認真學習,更要有獨立思考、拼搏進取的精神。讓我們拿起李四光開創的地應力、地應變觀測這把金鑰匙去開啟地震預測科學城堡的大門!地震預報,路在腳下。

(作者為中國地震學會地震觀測技術專業委員會委員)

相關鏈接

專題:四川汶川地震專題

-

精英視角

-

焦點事件