研究揭示哥倫比亞超大陸裂解到羅迪尼亞超大陸聚合

超大陸是大陸地殼形成以后與下覆巖石圈地幔耦合成的剛性巖石圈板塊,在塑性的軟流圈地幔上由75–90%的剛性陸塊匯聚成的巨型陸塊。超大陸的聚合和裂解對地球的內部圈層及其水圈、大氣圈和生物圈具有極其重要的影響。而理解這些影響的重要一環即揭示古老的超大陸如何從裂解到聚合形成新的超大陸的過程。哥倫比亞超大陸(2.0–1.6 Ga)和羅迪尼亞超大陸(1.0–0.9 Ga)是目前公認的前寒武紀超大陸,但對于二者轉換過程的研究卻非常薄弱。主要的原因在于這兩個古老的超大陸都經歷了非常漫長的地質演化歷史,其陸塊巖石很容易遭受后期多期次構造熱事件的改造,從而使得記錄有哥倫比亞超大陸裂解和羅迪尼亞超大陸聚合的原始信息容易在這些后期事件中被抹去;因此使得揭示二者的轉換過程變得異常困難。

針對上述問題,中國科學院廣州地球化學研究所巖石學學科組的黃宗瑩及其合作者選取位于中亞造山帶南部的同時記錄有哥倫比亞超大陸裂解和羅迪尼亞超大陸聚合信息的中天山地塊新元古代沉積巖進行研究,并結合全球陸塊從沉積-巖漿-變質共幾萬組數據,試圖揭示從哥倫比亞超大陸裂解到羅迪尼亞超大陸聚合的轉換過程。

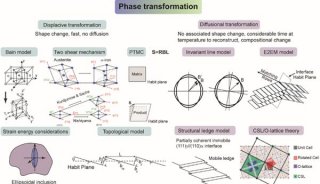

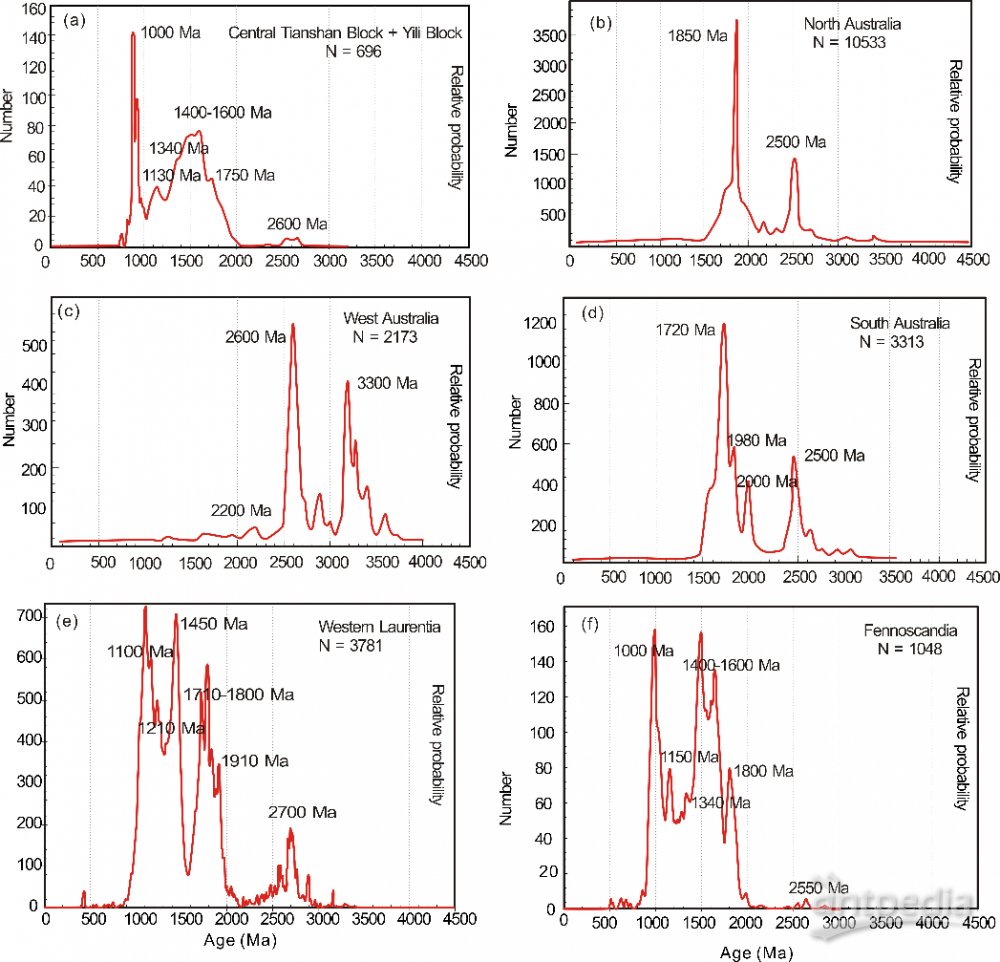

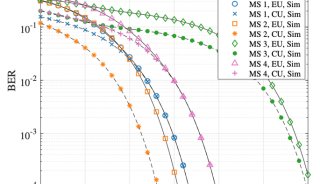

研究結果表明,中天山地塊新元古代沉積巖的碎屑鋯石年齡峰值主要為1.0 Ga,1.13 Ga, 1.34 Ga,1.4–1.6 Ga,1.75 Ga和2.60 Ga,但是缺失2.0–2.5 Ga的鋯石年齡(圖1)。通過碎屑鋯石形態特征、碎屑鋯石年齡頻譜分布特征、鋯石Hf同位素特征和巖漿作用對比研究,中天山地塊中新元古代的碎屑鋯石主要來源于中天山地塊。這些結果,結合中天山地塊出露的1.4 Ga造山型花崗巖類和0.7–1.5 Ga沉積組合和變質變形證據排除了其他陸塊作為中天山地塊的源區,并查明中天山地塊與位于波羅的古陸的Fennoscandia在前寒武紀時期具有親緣性。因Fennoscandia處于哥倫比亞超大陸外緣,又隨哥倫比亞超大陸的聚合進入其內部,所以通過統計中天山和Fennoscandia近三千多組的碎屑和巖漿鋯石Hf同位素分析,發現在哥倫比亞超大陸裂解時期(1.8–1.4 Ga),鋯石Hf同位素組成變得越來越虧損,顯示出外部造山帶的特點(圖2),即外圍洋盆持續的俯沖增生作用,下地殼和巖石圈地幔逐漸被新生地殼所置換,發育有島弧增生帶。而到了羅迪尼亞超大陸聚合時期(1.4–0.9 Ga),鋯石Hf同位素組成變得越來越富集,具有與內部造山帶一致的特點(圖2),在這過程中下地殼和巖石圈地幔被碰撞的大陸塊巖石圈所置換,發育有島弧巖漿、S型花崗巖、變質變形作用和地殼增厚的特點。由此可知,從哥倫比亞超大陸裂解到羅迪尼亞超大陸聚合的轉換過程,主要是通過外部造山帶向內部造山帶轉化完成(圖3)。

相關成果發表在Tectonics 期刊上。該項研究主要受國家重點研發計劃(2017YFC0601205)和國家自然基金(41803034,41573025, 41711530147) 以及中國博士后科學基金(2018M633171,2017LH019)的資助。

圖1 中天山地塊(Central Tianshan Block)和伊犁地塊(Yili Block)與北澳大利亞板塊(North Australia)、西澳大利亞板塊(West Australia)、南澳大利亞板塊(South Australia)、勞倫古陸西部(Western Laurentia)、Fennoscandia中新元古代沉積巖碎屑鋯石年齡頻譜密度對比圖

-

焦點事件

-

焦點事件

-

政策法規

-

項目成果

-

焦點事件

-

焦點事件

-

項目成果

-

焦點事件

-

焦點事件