帕金森病大腦黑質結構完整性與序列工作記憶相關

6月8日,Journal of Neuroscience在線發表了題為《帕金森病大腦黑質結構完整性與序列工作記憶相關》的研究論文。該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)研究員葉錚課題組與復旦大學附屬中山醫院神經內科主任醫師金莉蓉團隊合作完成。結合神經黑色素敏感磁共振成像和任務態功能磁共振成像等技術,研究發現,中腦黑質致密部的結構損傷影響帕金森病(PD)患者的基底神經節功能和序列工作記憶能力。

PD是中老年人常見的神經退行性疾病,其核心病理特征為中腦黑質致密部多巴胺能神經元的變性死亡,以震顫、肌強直、動作遲緩等運動癥狀為主要表現,同時伴隨認知功能減退、睡眠障礙、自主神經功能紊亂等一系列非運動癥狀。認知障礙是PD常見的非運動癥狀之一,嚴重影響患者的生活質量。迄今為止,尚無治愈PD的有效手段,臨床上主要通過復方左旋多巴、多巴胺受體激動劑等藥物緩解運動癥狀。

人們每天都要處理大量的序列信息,談話時要決定先說什么后說什么,干活時要決定先做什么后做什么。在健康成人的大腦中,序列信息的加工由前額葉-基底節網絡負責,其中,基底節包括紋狀體、蒼白球和丘腦底核等重要結構。研究人員在前期工作中發現,PD患者的序列工作記憶損傷與丘腦底核的過度激活、以及丘腦底核與紋狀體之間的功能連接減弱有關。

為進一步探索PD序列工作記憶損傷的深層機制,該研究利用神經黑色素敏感磁共振成像技術,檢測了29例PD患者和29例健康對照者的中腦黑質致密部神經黑色素高信號區域的面積。同時,利用任務態功能磁共振成像技術,檢測了這些受試者在數字序背任務中的行為表現和腦部活動。該任務要求受試者按從小到大的順序記住4個先后出現的數字。在一半試次中,數字以從小到大的順序出現,受試者只要記住原始序列即可。在另一半試次中,數字以隨機打亂的順序出現,受試者需要重新排列數字,并記住新的序列。這兩種試次的對比考驗了受試者加工和更新序列信息的能力。

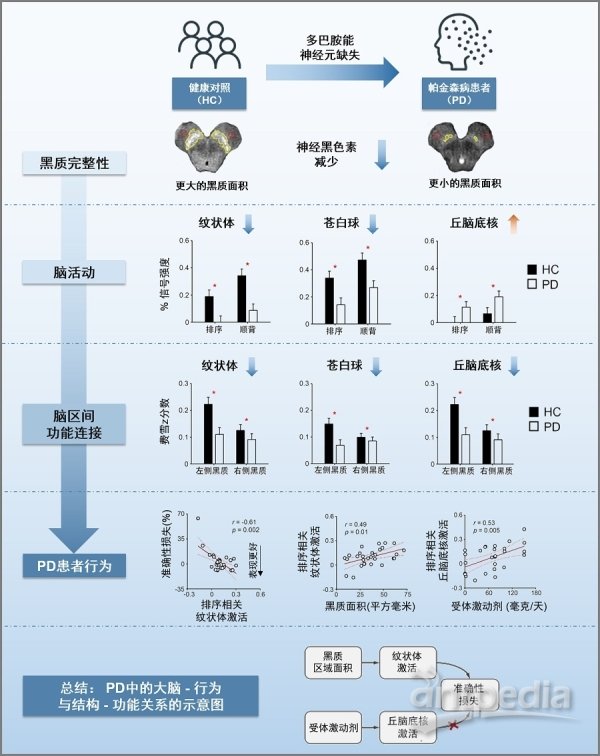

研究發現,與健康對照者相比,PD患者的中腦黑質致密部神經黑色素高信號區域顯著減小,說明患者中腦黑質致密部的結構受損。在數字序背任務中,與健康對照者相比,PD患者的丘腦底核激活過高,紋狀體和蒼白球激活不足,中腦黑質與丘腦底核、紋狀體和蒼白球的功能連接減弱。在PD患者中,中腦黑質致密部神經黑色素高信號區域越小,與序列加工有關的紋狀體激活程度越弱,加工序列信息的能力也越差。臨床常用的抗帕金森藥物(如多巴胺受體激動劑)雖可調節丘腦底核的激活,卻不能有效提高PD患者的序列加工能力。

該研究利用多模態磁共振成像技術,結合計算機化的認知任務,首次發現在PD早期中腦黑質致密部的結構損傷可能通過調節基底神經節的功能紊亂,影響患者加工序列信息的能力。腦智卓越中心劉文玥和復旦大學附屬中山醫院王昌鵬、何婷婷為論文的共同第一作者,葉錚和金莉蓉為論文的共同通訊作者,腦智卓越中心陸園和中科院心理研究所蘇明宏、張冠宇等做出了重要貢獻。研究工作獲得國家自然科學基金委員會和上海市科委的資助。

帕金森病患者與健康對照者在中腦黑質致密部結構,基底神經節(包括紋狀體、蒼白球、丘腦底核)腦區活動,以及中腦黑質-基底節之間功能連接等方面的差異