一例腮腺區腫物病例分析

?

1.病例資料

?

患者男,61歲,因“右側腮腺區腫物5年,加快生長伴疼痛半年余”,于2014-12-18來我院口腔頜面外科就診。患者自述5年前發現右側腮腺區一腫物,約“核桃”大小,無疼痛、面癱及其他不適;腫物生長緩慢,后患者發現閉右側眼睛時輕度無力,微笑時嘴部輕度不對稱,皺眉時有明顯無力的癥狀;近半年腫物生長速度較快,現腫物增大至5 cm×6 cm大小,并伴有右側面部疼痛,右側面部運動障礙逐漸加重,出現嚴重面癱癥狀,遂于我院就診。

?

患者既往無重大的系統性疾病,有吸煙史,不酗酒,否認家族中有遺傳病史、傳染病史、腫瘤病史。專科檢查:頜面部比例形態嚴重不對稱,右側腮腺區腫物大小約5 cm×6 cm;表面呈結節狀,無破潰,邊界清楚,質地較硬,活動度差,與周圍組織粘連;無明顯觸痛;表面皮膚色黑,皮膚與腫瘤粘連嚴重,皮溫不高。右側額紋消失,眼瞼閉合不全,口角歪斜,鼓腮漏氣。雙側頸部及頜下未捫及淋巴結腫大。

?

腮腺區CT:右側腮腺區可見一軟組織塊陰影,內密度不均,可見斑點狀鈣化,病變邊界不清(圖1A)。

?

圖1 A:CT 示右側腮腺區一軟組織塊陰影,病變邊界不清;

?

右側頜下可見多個小淋巴結,鄰近骨質未見明顯異常。于腫物表面取大小約2.0 cm×1.0 cm組織活檢,送快速病理檢查,結果為送檢皮膚真皮中下層及皮下組織內巢團組織,巢團周圍細胞略呈柵欄狀排列,并見腺腔樣結構,核分裂像多見,考慮為:惡性上皮性腫瘤。

?

其他常規檢查,包括血常規、尿常規、肝腎功、胸片、心電圖等均未見異常。手術方式:全麻下行“右側腮腺腫物及腮腺全葉切除術+鄰位瓣轉移修復術”。術中設計耳屏前切口至右側頜下區切口,由于腫瘤表面皮膚與瘤體粘連,因此連同腫瘤表面粘連皮膚一并切除,切除腫瘤后遺留組織缺損,延伸切口至頸部,形成滑行皮瓣進行修復。送檢邊緣均未見惡性腫瘤組織累及。于創面下緣延長手術切口,設計滑行組織瓣,分層縫合(圖1C)。患者于2014-12-31出院,并分別于2015-02-01、2015-05-01、2015-11-01隨訪復診。

?

圖1B:患者右側面部腫脹明顯,大小約5.0 cm×6.0 cm;C:滑行皮瓣修復組織缺損

?

2.結果

?

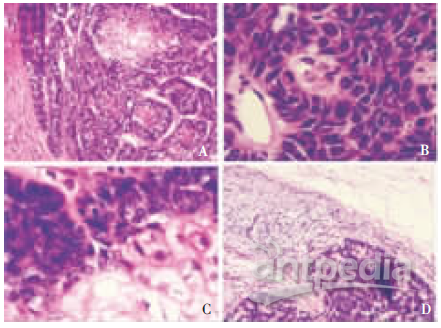

病理診斷:右側腮腺區皮脂腺癌(圖2)。肉眼觀帶皮組織1件,切面灰白,質硬,部分切面見涎腺組織受侵犯,質地硬,部分區域可見囊性區。免疫組織化結果:EMA(+),P63(+),CEA(-),CK7(-),CD117(-),Ki-67(約60%+)。術后皮瓣完全成活,創口一期愈合,建議患者出院1月后行放療或化療等輔助治療,目前患者仍在隨訪中。

?

圖2 皮脂腺癌組織病理圖像

A:低倍鏡下,腫瘤為分化程度不等的皮脂腺細胞組成,排列成巢狀、條索狀、片狀(HE,×100);B:高倍鏡下,腫瘤細胞呈明顯的異形性,核分裂像易見(HE,×400);C:癌巢中央可見明顯的皮脂腺細胞分化,胞質透明,呈空泡狀,脂滴可見(HE,×400);D:癌細胞侵犯面神經(HE,×100)

?

3.討論

?

3.1涎腺皮脂腺腫瘤

?

皮脂腺是附屬于皮膚的重要腺體,分布于全身,其主要功能是分泌皮脂。1931年Hamper首次報道了涎腺組織中也含有類似皮膚附屬器的皮脂腺結構。這些皮脂腺細胞位于閏管及紋管內。但到目前為止,涎腺組織內出現皮脂腺細胞的原因尚不清楚,有學者認為,涎腺實質細胞有皮脂腺分化潛能。大涎腺所含皮脂腺的數量不盡相同,據報道10%~42%的腮腺含有皮脂腺,頜下腺只有5%,舌下腺卻極為少見。

?

目前涎腺皮脂腺腫瘤依據其組織學特點分為:皮脂腺腺瘤、皮脂腺癌、皮脂淋巴腺癌,在其他腫瘤組織中也可見皮脂腺分化,如多形性腺瘤及上皮肌上皮癌中偶見分化程度不等的皮脂腺細胞。然而不論是良性腫瘤還是惡性皮脂腺腫瘤,都極為少見,其約占大唾液腺腫瘤的0.2%。迄今為止,已經報道的涎腺皮脂腺腫瘤150余例,其中占比例最多的是皮脂腺腺瘤及皮脂腺癌,最少見的是皮脂淋巴腺癌。

?

國內外文獻報道的皮脂腺癌60余例,國內報道13例。發生于腮腺區的皮脂腺癌最為常見,發生于頜下腺者國內外報道約有3例,發生于口內小涎腺者約有8例,(其中有5例發生于黏膜,2例發生于口底,1例發生于上唇黏膜)。由此可見涎腺區皮脂腺癌發生率與涎腺組織中含有皮脂腺的比例成正比。皮脂腺癌為低度惡性腫瘤,一般表現為生長緩慢,初期無明顯自覺癥狀,呈圓形或呈結節狀,臨床表現類似于良性腫瘤,隨著腫瘤的發展,因其具有局部侵襲性,可發生疼痛、面癱等癥狀,甚至可發生區域性淋巴結轉移或遠處轉移,如頜下及頸部淋巴結轉移,遠處可有肺部轉移及其他內臟轉移,但較少見。

?

本病例中腫瘤已經侵犯面神經,有面癱癥狀,據患者描述可推測是由House-Brackmann面神經癱瘓分級中的I級(所有面部神經功能正常)逐漸加重到IV級(中-重度功能障礙:大體觀察明顯的無力和影響外觀的不對稱,運動狀態時額部無運動、眼部閉合不全、嘴部用最大力仍不對稱),由此也證明了該腫瘤具有侵襲性的生物學特性。該腫瘤大小可由最小0.6 cm至最大9.5 cm,發病年齡由17~93歲,無明顯的性別差異。

?

肉眼觀察:皮脂腺癌大小不等,剖面為灰白色、黃色或者褐黃色,可有包膜,但常不完整。光鏡下見腫瘤為分化程度不等的皮脂腺細胞構成,排列成巢狀、片塊狀或條索(圖2A)。典型的腫瘤細胞團的外圍細胞呈基底樣,越向腫瘤團的中央,胞質含量越多,明顯的皮脂分化,胞質透明呈空泡狀,可見脂滴(2C)。多數腫瘤細胞界限清楚。腫瘤中可能有很多導管結構和不同大小的囊性腔隙,囊腔內含有嗜酸性粘液樣物質。罕見情況下可見有散在的黏液細胞,腫瘤中常見鱗狀分化、基底樣細胞。

?

神經周侵犯約出現在20%的病例。蘇丹III染色呈陽性,PAS染色呈陰性,常規固定的皮脂腺癌組織呈油紅O強陽性,可以作為診斷要點之一。免疫組織化學染色:EMA陽性,CEA陰性,CK7、CK8、CK15、CK19部分呈細胞陽性,CK5/6、CK18、CK20呈陰性。本病例的病理學特點及免疫組織化學特點符合以上所述。

?

3.2治療及預后

?

目前認為,依據其分化程度及臨床表現,皮脂腺癌的治療方式也相應有廣泛性切除、術后行放療或化療至頸淋巴結清掃術。國內文獻報道中有2例分別進行“腮腺腫物及腮腺全葉切除術+舌骨上淋巴清掃術”、“左腮腺腫物及腮腺全葉切除術+左頸淋巴結清掃術”。本病例采取“右側腮腺腫物及腮腺全葉切除術”,并行術后輔助治療。目前各研究的樣本量均十分有限,因此該病生存率也沒有得到統一。但根據D.R.Gnepp報道,其5年生存率為62%,相對于發生于皮膚及眼周的皮脂腺癌較低(其生存率約為84.5%),皮脂腺癌的預后可能較好,但也不乏復發及術后區域性淋巴結轉移的報道,預后較差。

?

由于目前參考文獻中缺乏預后報道及合理樣本的統計分析,其預后情況有待進一步探討。目前認為對該病應早發現、早確診并且早期行手術治療,同時配合輔助治療可取得較好的預后。腫瘤的發展是多基因、多步驟的長期復雜的過程,包括原癌基因的激活、抑癌基因的失活以及信號轉導分子的異常表達,均可參與腫瘤的發生發展。目前與腮腺腫瘤(尤其是多形性腺瘤)發病機制相關的基因有p53、Gli2、Survivin等,但到目前為止,檢測腮腺皮脂腺癌中相關基因表達水平還未曾見報道,皮脂腺癌的發病機制有待更深入的研究。

?