轟動業界的室溫超導新材料是真的嗎?H-index作者發質疑

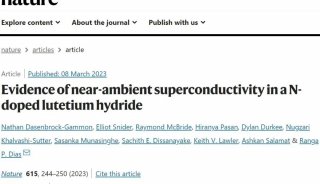

昨晚,科學界都在為室溫超導的新發現而震撼。據Sciencenews報道,美國羅切斯特大學的物理學家 Ranga Dias及其團隊日前在美國物理學會會議上宣布,他們找到了一種新的材料,名為三元镥氮氫體系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system),實現了常溫超導。

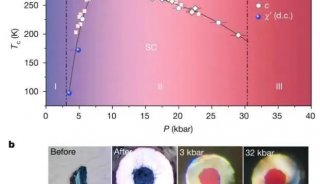

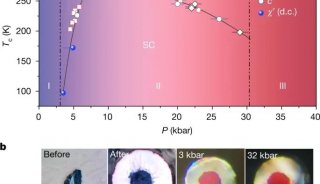

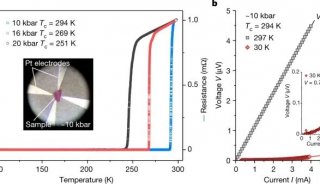

基于這種材料,在10Kbar壓強下,超導轉變的最高溫度只要294K,也就是室溫21度左右,已經達到了人類生活的常溫水平。這個氣壓依然很高,相當于大氣壓的1萬倍,但是跟以往實現常溫超導的氣壓已經大幅減少,以前可能需要幾萬、幾十萬到上百萬倍大氣壓。

消息發布后,在全球引起軒然大波。

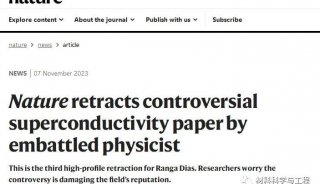

不過,由于該團隊在2020年10月發表的一篇同題論文受到質疑,最終導致《自然》雜志撤稿,這表明該團隊的最新研究成果將面臨更為嚴格的審查。

當年的質疑到底是怎樣的呢?

2022年1月,一篇Arxiv論文在物理圈引起了不小的轟動。有多轟動呢?知乎上有人說,老板正在開著組會都沒心思了。

“這個文獻”的名字叫Comment on Nature 586,373(2020)by E. Sinder et al,名字簡單粗暴。很明顯,這是對一篇2020年的Nature舊論文有“不同看法”的文章。

Nature 586,373(2020)是什么樣的一篇論文,為什么對這篇論文的質疑會引起業內的轟動?

這篇論文正是被作為2020年10月15日《Nature》的封面故事推薦,推薦的標題叫“Turning up the heat”,這是一句雙關語,一個意思是“調高溫度”,另一個意思是“施加壓力”。

“施加壓力”是原因,“調高溫度”是后果。加在一起就是副標題的意思——“室溫超導終于實現了!”

美國羅切斯特大學物理系助理教授Ranga Dias的研究團隊,創造出了一種碳質硫氫化合物固體分子,這種材料在約15攝氏度(288K)和約267Gpa的壓強下表現出超導性。

雖然還沒有達到業內追求的300K(27攝氏度)的室溫超導目標,但15攝氏度對超導研究的意義在于不僅極大的提高了SOTA的門檻,還其他研究者看到了勝利的曙光。

(做個不恰當的類比:2012年AlexNet并沒有真正超越人類,但在將性能提升了十多個百分點的同時,還掀起了一波深度學習的研究浪潮。)

這還不是Ranga Dias最出名的研究。從Google Scholar看,他最出名的研究是發表于2017年的“金屬氫”(Metallic Hydrogen)。

氫,它在常溫是氣體,在低溫下變為液體,溫度降到零下259℃時即為固體。“金屬氫”的提法源于1925年英國物理學家John Bernal“任何元素加壓都會具有金屬導電特質”的猜想,并在1935年被美國物理學家Eugene Winger(1963年諾貝爾物理學獎得主)理論證明。

多年以來科學家們一直在努力嘗試再造這種狀態的氫,但均未能成功。

直到2017年1月26日, 《科學》雜志報道哈佛大學實驗室成功制造出金屬氫。金屬氫論文的通訊作者,正是這位Ranga Dias。

向Ranga Dias發起挑戰的Jorge E Hirsch也絕非泛泛之輩,他是UCSD物理系教授,被引用3萬5千次,H-index 67的大牛。他被引用數最高的文章是2005年提出的“一種衡量個人科學研究成果的指標”。

對了,這項指標以他的名字命名——“H-Index”。

在Arxiv發表的新文章中,Hirsch質疑Dias在Nature 雜志發表的室溫超導文章涉嫌數據操縱。

兩大神仙的碰撞、對轟動業界研究成果的挑戰,結果究竟如何?

1 質疑點在哪?

Ranga Dias在《Nature》論文中設計出了一種新型氫化物,這種由氫-硫-碳組成的材料,在巨大的壓力下,室溫時就能轉變成超導體。

當時論文一經發表,學界驚呼(主要是凝聚態物質理論):人類首次真正發現室溫超導!

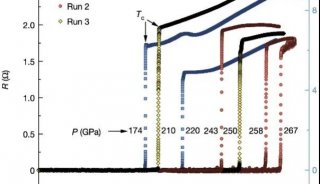

支撐文章觀點的主要論點是:在175萬個大氣壓下,樣品冷卻至-93°C就會發生超導轉變。如果繼續增加壓力,超導轉變的臨界溫度會不斷提高。

當到達到267萬個大氣壓時,只需把樣品降低至15°C,就能看到電阻消失。

嗯,換句話說,Dias在在常溫條件下發現了“零電阻和完全抗磁性”,這一超導現象的特征。

相對于原文的“長篇大幅”,Hirsch的質疑文章只有兩頁,主要攻擊室溫超導文章中磁化率數據的問題。

Ranga Dias的《Nature》論文說,在T=170K左右,磁化率發生突變,隨著溫度上升而陡然升高,這顯然是超導相變。

Hirsch看到論文中某些區域的數據非常不連續,而且曲線斜率和變化方向相反。實驗有誤差很正常,但有規律的誤差就不正常了。

于是, Hirsch把數據進行了差分,相當于去除了數據“雜質”,然后得到了一條平滑、可導的曲線。

結果顯示:T=170K處的數據并沒有發生劇變,并不存在超導特征。

此外,論文中有些數據看起來和2009年發表在《Physical Review Letters 》工作中使用的數據極其“相似”。而當年那些數據作者已經承認已經有問題。

因此,Hirsch得出結論:How these data have come about is unknown to us。言外之意:你操縱數據了。

目前,網友對于此問題分為三個陣營,其一認為“可以理解”:有時候有實驗誤差的數據確實和被操縱了一樣。

其二認為Hirsch實錘:原文章并沒有如實處理原始數據,而是做了一些不可思議的變換。

其三認為Hirsch的錘是錘了,但只錘了一點點:原數據可能是信號變太快了沒鎖住導致的。

無論哪方陣營,都需要 Dias出來正面回應,不過目前看來辯方選手有點落了下風。

2 神仙斗法,都有什么法寶?

能夠在接近室溫的條件下實現超導性,這無疑是一項振奮人心的突破性發現。

但據《Science》的報道,但當其他科學家試圖復制這一發現,或者試圖在其基礎上進行拓展研究時,他們都失敗了。

之前,Hirsch提出查看基本數據的要求也被一直拒絕。

有意思的是,論文的原始數據表格,居然是PDF里的一個截圖......

知乎也有答主指出,Dias對數據遮遮掩掩的做法在生化環材領域很正常,“基操勿6”。

這也為Hirsch的“打假”制造了障礙。

但Dias回應Hirsch的指控表達頗有意味:Hirsch不是高壓物理學家,他的指控帶有偏見。

事實上,Hirsch在量子多體研究方面有很大的貢獻,他完善了費米子行列式的蒙特卡洛 (determinant quantum Monte Carlo, DQMC) 算法。且這幾年一直不屑于凝聚態物理學當下那些一地雞毛般的雜碎問題,一直在攻擊攻擊各種高壓超導實驗和BCS理論。

例如這篇標題為“皇帝的新衣”Arixiv文章,直指BCS 超導理論中有“漏洞”,大量學者在該領域灌水,拿基金。

對于Hirsch質疑這篇《Nature》論文拋出的觀點,《Nature》說:“編輯已收到與本文背后數據相關的未聲明訪問限制的警告。我們正在與作者合作更正數據可用性聲明 ”

聲明發表于2021年8月份,目前尚無更新。而Hirsch這篇Arxiv論文提交于2022年的1月19日。

舊事重提,想必是催促多方盡快給出答復吧:該公布數據的公布數據,該撤稿的撤稿。

值得一提的是,Dias確實有點前科。2017 年,Dias在哈佛當博士后時參與了導師 Isaac Silvera 的金屬氫實驗,發布了震驚世界的首塊金屬氫。

當年多方要求想看看金屬氫長什么樣子的時候,研究團隊卻說,由于操作失誤,金屬氫樣本“消失”了。

時隔多年,至今無法見到金屬氫的樣貌。

不過,一碼歸一碼,事情還沒到最后一步,室溫超導究竟啥樣,還是讓子彈飛一會兒。

3 室溫超導體,凝聚態物理研究的夢想

超導材料具有零電阻和完全抗磁性,在傳統電磁學領域和現代量子器件方面都有巨大的應用價值。

自1911年發現第一個超導體以來, 人們探索超導材料的腳步就從未停止過。

諸如金屬合金、輕元素化合物、重費米子、有機化合物、銅氧化物、鐵砷化物、鐵硒化物等各類超 導體系不斷被發現, 超導臨界溫度的記錄也一再被刷新。

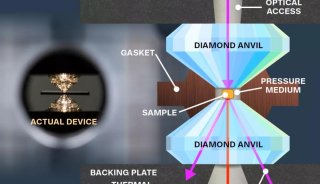

如何獲得更高臨界溫度的超導體?學界常用方法是使用“高壓”,即加大壓力。

高壓下, 原材料之間互相接觸緊密, 化學反應速度要遠遠大于常壓情況, 能提高材料合成效率, 有希望制備常壓下不穩定的新材料。

室溫超導之路可以追溯到20 世紀60 年代的一個預言,即氫原子團如果被充分壓縮,可能會轉變成一種在高溫下超導的金屬。

圖注:各種超導材料發現的年代和臨界溫度記錄, 插圖為典型的超導體結構,圖片來自《中國科學》

2004年,物理學家 Ashcroft進一步指出富氫的材料體系可能在較低的外加壓力下實現高溫超導。

2014年,吉林大學的馬琰銘和崔田兩個團隊基于對BSC理論的計算,也論證了富氫的材料體系實現超導的可能性。

2015年,德國馬普化學研究所的Eremets研究組,首次實驗發現高壓條件下,硫化氫材料T=203K發生超導轉變。

2019年美國華盛頓大學Hemley研究組也有相關論文產出。

而Dias小組的工作就是在Eremets硫化氫材料基礎上額外添加了碳元素實現的。

但正如中科院謝心澄和北大王楠林兩位教授在《中國科學基金》上點評的那樣:目前所形成的室溫超導體結構尚不清楚,實驗結果也還需要其他研究組的重復和驗證。

換句話說,將Dias室溫超導的工作提升至“人類首次”還為時尚早。畢竟在高溫超導35 年的發展歷程中只誕生了一個。

如果提及原始創新,把范圍擴展到整個超導領域110 年的歷史,也只有1911年發現超導、1957年提出BCS理論、1962年發現約瑟夫森效應、1986 年發現高溫超導等寥寥數次。

參考鏈接:

謝心澄,王楠林.首個室溫超導體面世[J].中國科學基金,2021,35(02):233-234.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2021.02.016.

顧超.科學史視域下的原始創新:以高溫超導研究為例[J/OL].科學學研究:1-17[2022-01-25].DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20210810.002.

羅會仟.高壓室溫超導電性的新進展[J].中國科學:物理學 力學 天文學,2021,51(11):130-133.

https://www.163.com/dy/article/G7PSEGR90516DOTJ.html

https://www.zhihu.com/question/512731387/answer/2320382528