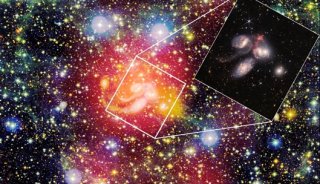

中國天眼FAST取得系列重要進展

1月6日,中國科學院國家天文臺李菂研究員領導的團隊,通過FAST平臺,采用原創的中性氫窄線自吸收方法,首次獲得原恒星核包層中具有高置信度的塞曼效應測量結果。3月18日,李菂領導的團隊通過分析包括FAST、美國綠岸望遠鏡GBT在內的多項數據,首次提出了能夠統一解釋重復快速射電暴偏振頻率演化的機制,為最終確定FRB起源提供了關鍵觀測證據。6月9日,李菂領導的國際合作團隊,在FAST的幫助下,發現了迄今為止唯一一例持續活躍的重復快速射電暴,并確認近源區域擁有目前已知的最大電子密度。9月21日,FAST快速射電暴優先和重大項目科學研究團隊,利用FAST對一例位于銀河系外的快速射電暴開展了深度觀測,首次探測到距離快速射電暴中心僅1個天文單位(即太陽到地球的距離)的周邊環境的磁場變化,向著揭示快速射電暴中心引擎機制邁出重要一步。10月19日,中國科學院國家天文臺徐聰研究員領導的國際團隊,利用FAST對致密星系群“斯蒂芬五重星系”及周圍天區的氫原子氣體進行了成像觀測,發現了一個尺度大約為200萬光年的巨大原子氣體結構,比銀河系大20倍,這是迄今為止在宇宙中探測到的最大的原子氣體結構。上述5項重要成果均在《自然》《科學》上發表。

推薦

-

焦點事件

-

科技前沿

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件