南海北部天然氣水合物氣源成因研究獲新進展

近日,廣州海洋地質調查局科研人員在南海北部天然氣水合物氣源成因研究方面取得新進展,他們發現深部熱成因烴源能為天然氣水合物成藏提供氣體。相關成果發表于《海洋和石油地質》(Marine and Petroleum Geology)。

充足的氣源供給是天然氣水合物富集成藏的關鍵要素,在前期基于地質-地球物理特征的相關研究中,廣州海洋地質調查局相關分析結果表明南海北部水合物成藏氣體主要來自深部熱解氣源。然而,以往研究并未在水合物藏中發現典型的深部來源熱解成因烴類,導致深部熱解成因氣源對南海北部水合物富集成藏的重要性一直存在爭議。

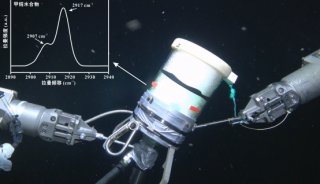

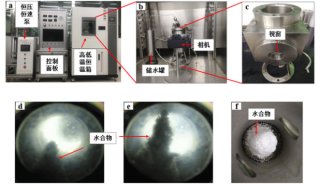

科研人員對2019年GMGS6航次在瓊東南海域鉆遇的砂質水合物儲層樣品進行了微生物、有機地球化學特征綜合分析,結果顯示砂質水合物儲層中的氣體以熱解成因甲烷為主(-55‰<δ13C-C1<-31.3‰),熱解氣占比57.1?70.5%。同時,科研人員在砂質水合物儲層可溶有機抽提物中發現了典型的深部成熟烴源巖來源的生物標志物(正構烷烴、三環萜烷、藿烷和甾烷系列),以及指示深度微生物降解作用的復雜混合物和高豐度25-降藿烷系列生標化合物。

上述發現均證實了深部熱解成因烴源灶為砂質水合物藏供源,且表明了水合物儲層中的熱解烴類遭受了深度的微生物降解。另外,數據顯示水合物儲層中的微生物以烴類降解細菌和產甲烷古菌為主,指示了熱解烴類微生物降解產甲烷過程的存在,并再次佐證了前期研究提出的次生型微生物甲烷水合物氣源成因機制。

科研人員還發現水合物儲層中熱解成因烴類的分子地球化學指紋極容易受黏土含量(黏土可吸附原位未成熟有機質,掩蓋熱解烴的生標分布特征)、微生物降解(可將熱解烴類轉化為次生型微生物氣)的影響。研究認為,黏土含量和微生物降解等因素可導致深部熱解成因氣源對水合物成藏的貢獻被低估。

該研究認識為揭示和評價南海北部乃至全球海域水合物熱解成因氣源潛力研究提供了重要借鑒。