中國出口食品安全狀況調查

高層聲音

中國出口食品很安全

近幾個月來,中國出口食品的安全問題成為世界關注的焦點,一系列退貨、抵制中國食品的事件掀起了一陣妖魔化中國食品的風潮。然而,少數鼓吹者并沒能抹黑中國出口食品,客觀存在的事實和中國政府的行動有利地證明了——中國出口食品很安全。

檢驗十分到位安全不用擔心

“為保證出口食品安全,中國政府對出口食品有一整套嚴格管理措施。只要是通過合法渠道進口的中國食品,是可以信賴的。”中國國家質檢總局進出口食品安全局副局長林偉說。據他介紹,食品在出口過程中,監控工作主要在體現在以下五個方面:

第一,出口食品原料種植養殖基地均實施檢驗檢疫備案管理,獲準備案才可為出口食品生產企業提供原料;第二,出口食品生產企業實行衛生注冊制度,只有注冊企業才可生產出口食品;第三,在生產過程中,出入境檢驗檢疫機構對出口食品的生產過程實行監控;第四,要求出口的食品加貼符合相關要求的標簽或標識;第五,食品出口前出入境檢驗檢疫機構還要逐批進行檢驗。迄今為止,我國所有28類525種食品都已全部實施了市場準入制度。到今年6月底,共向生產企業頒發了10.47萬張食品生產許可證,獲證企業食品的市場占有率達到同類食品90%以上。

“在食品認證方面,中國基本建立了飼料產品認證、良好農業規范認證、無公害農產品認證、食品質量、綠色市場認證等多種形式的食品、農產品認證制度。”林偉說。

他向記者透露,到2006年底,中國已有涉及食品安全的國家標準1965項,其中強制性標準634項,推薦性標準1331項,食品行業標準2892項。

國家質檢總局副局長魏傳忠也表示,在當前和今后的一段時期里,各級質檢部門會采取有效措施,保障食品的出口安全。此過程的思路是“全面強化,重點整治”,充分發揮質檢部門的作用。

數據說明問題事實檢驗真理

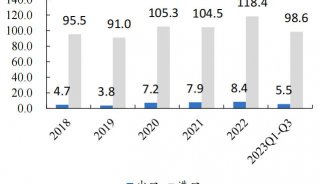

據質檢總局統計顯示,2004年至2006年美國從中國進口的食品為265655批次,合格率高達99%以上;同期中國出口到日本的食品為878847批次,合格率在99.8%以上;中國出口到歐盟的食品為275774批次,合格率為98%以上。

此外,近年來歐、美、日、韓、東南亞以及其他許多國家和地區的數十個代表團對中國出口食品管理體系進行考察后,均對中國出口食品的生產、加工和產品質量安全狀況以及中國政府的管理表示滿意。

日本厚生省公布的2006年度食品監控統計報告顯示,中國輸日食品抽驗合格率超過美國、歐洲輸日食品。報告顯示,盡管中國食品不合格件數最多為530件,但由于進口量最大,不合格率僅為0.58%,而美國是1.31%,歐洲是0.62%。盡管中國出口的食品數量大,少數食品也出過質量問題,但從未發生過像美歐“瘋牛病”那樣大的質量安全毛病。

“中國食品安全危機主要是國內不法商販利用非法渠道出口的食品所致。而通過正常渠道出口的中國正規廠家生產的食品是安全的,放心的,有保障的。”中國國家質檢總局新聞發言人表示。

8月2日,商務部副部長高虎成召開新聞發布會接受記者采訪時表示,中國是負責任的貿易大國,中國歡迎國外對中國食品的客觀報道和評論,也相信出口食品質量不會因為惡意的詆毀而改變,中國食品是經得起檢驗、安全的食品。

行業舉措

專項行動保障水產品質量

廣州市恒發食品有限公司李總經理最近比較忙。美國以不斷在中國出口的水產品中發現藥物殘留超標為依據對中國出口水產品進行扣留。出口受阻最直接的影響是價格大幅下降,這一情況幾乎波及所有出口水產品,以美國市場為主的恒發公司為減小損失,開始著手開辟俄羅斯、南非等新的國際市場。

藥物殘留困擾水產業

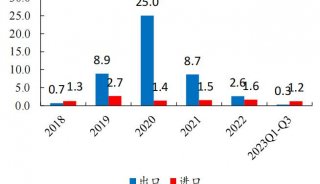

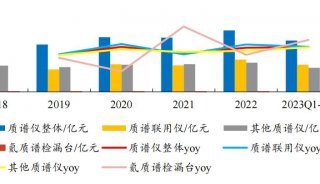

記者從國家漁業局了解到,中國水產品產量12年以來一直位居世界第一位,出口量、產值也名列全球榜首。2006年,中國水產品出口額占農產品出口總額(310.3億美元)的30.2%,排在大宗農產品出口的首位。

水產品藥物殘留一直是困擾水產行業、影響水產品出口的問題。“中國主要靠養殖增加產量,養殖占國內水產品總產量的67%、世界水產養殖總量的70%。一般而言,出現質量問題的基本都是養殖水產品。”國家漁業局陳毅德局長坦言。

據中國漁業協會信息部吳先生介紹,我國養殖水產品目前在質量存在不足的原因有三個: 第一,水產品在養殖過程中可能生病,養殖戶喂藥過多或違規用藥可能會造成藥物殘留量超標;第二,我國與外國檢測標準不一致,雖然各國的標準都是以不對人體產生危害為前提,但是外國檢測更嚴格;第三,不排除有通過別的渠道出口,沒有經過國家相關機構檢測的現象,這些水產品質量沒有辦法得到保障。

“實際上,近來在國際市場出現問題的只是很少一部分企業,國內大部分企業的產品都是嚴格按照美、歐盟、日本等出口目標國的標準進行生產,一般都獲得了出口目標國的相關認證,質量沒有問題。但就是這一小部分企業的問題,使質量安全危機波及到了全部水產品出口企業。”湛江國聯水產開發有限公司國際業務部梁先生告訴記者。

多方努力保障質量安全

作為世界第一大水產品生產與出口國,中國一直很重視食品安全問題,在保障水產品質量方面做了很多工作。

陳毅德告訴記者,我國水產品質量近幾年有了很大的提高,國家漁業局采取了很多措施,如健康養殖推進行動、首次養殖專項執法行動、市場質量監控行動等。對出口水產品,實行了養殖場備案管理和更加嚴格的檢驗檢疫制度,質量安全水平因此得到保障。今年1至5月份,我國水產品出口量和出口額分別增長12.3%和15%,達到120.7萬噸和38.3億美元,這從一個側面表明我國水產品質量安全水平是得到國際社會普遍認可的。

“據我了解,為從源頭上控制質量,浙江省水產局還建立了加強質量安全保障的‘三檢’體系,水產品進入市場前要過三關——生產環境檢測關、水產品質量檢測關、疫病檢測關。現在水產品生產企業更加強化了食品安全意識,逐步實行了規范化養殖。”漁業協會吳先生說道。

“水產品質量的提高,需要相關政策法規的完善與檢測水平的提高,需要企業加強管理,提高質量安全意識。但這一切不能一蹴而就,需要一個過程。”陳毅德指出。

學者言論

檢測標準只須符合本國國情

中國食品安全最近成為一個全球性話題。接連發生的二甘醇牙膏、巴拿馬藥品中毒、大白兔奶糖含甲醛、水產品扣留等事件,引起了國外媒體的大肆報道。這不僅影響了企業出口,也影響了中國國家形象。中國食品安全真的就像國外媒體所報道的那么嚴重嗎?

記者致電中國農業大學食品學院食品營養與食品安全系主任何計國教授,何教授表示: “中國是農業大國,也是食品生產與出口大國,做到所有食品百分之百合格并非一件容易事,少數出口食品出現質量問題可以理解。我們必須看到,近幾年來,中國食品安全狀況有了很大改善。總體說來,中國出口食品是安全的,數據可以說明一切——日本厚生勞動省公布的《2006年度進口食品監控統計報告》中就指出,中國食品的抽檢合格率達到99.42%,0.58%的不合格率遠遠低于美國與歐洲出口到日本的食品。

何教授告訴記者,可以負責任地說,絕大多數食品出口企業都是嚴格按照出口國要求進行生產的,國內相關質量檢測部門也一直致力于完善檢驗制度與標準,其擁有的檢測設備也比較先進,質檢方面把關很嚴,出口食品安全是能夠得到保障的。中國食品出口量大,近年來一直都是順差,因此也不排除其他國家為保護國內產業從技術層面找借口以限制中國食品出口。

“國外媒體對中國國內食品安全的評價也沒有意義和道理。”何教授說。他向記者解釋道,由于中國與歐美國家的飲食結構及飲食習慣存在差異,食品檢測的標準因此會有不同,對有害物質的含量等規定也會不同。但是,各國的標準都是以對人體健康無害為前提的,在此前提下,中國食品檢測的相關標準只要符合本國國情,不一定非要按國外標準去執行。

何教授指出,目前,人們在認識上存在誤區,混淆了食品安全和食品質量的概念。實際上,有些食品不合格,只能說明它們在質量上存在問題,但是并不能代表不安全。因為這些有質量問題的食品只要有害殘留物不超過人體正常攝入量,也不會對人體造成傷害。國外有些媒體的報道夸大了中國食品不安全的嚴重程度,引起了人們對中國食品的恐慌。

“我們無法否認的是,國內確有少數食品企業為謀取高額利潤,在生產過程中違規使用一些國家明令禁用的藥物或者化學物質,從而埋下食品安全隱患,但也決不能因為少數企業的不良行為就否認全部中國食品是不安全的這一事實。中國食品出口企業應該有長遠發展眼光,加強管理,加強自我規范。”何教授強調。