為精準醫療提供更多解決方案

國慶假期,凌玨只休息了三天,其余時間都在實驗室。“我手上正在忙一個新課題——‘精準多級仿生結構與免疫微環境實時調控的神經移植物構建研究’。”他笑著說,每天早八點到晚八點都泡在實驗室,就是他工作的常態。

作為南通大學教育部神經再生重點實驗室一名“85后”副研究員,凌玨除了給研究生上“生物材料與組織工程”“仿生與生物制造概論”兩門課程外,大部分時間就是做實驗、看文獻、寫論文。

2011年從華東理工大學化學系畢業后,凌玨遠渡重洋,前往英國貝爾法斯特女王大學深造,跟隨分子邏輯計算奠基人——A.Prasanna de Silva院士進行光敏智能體系的研究。在英攻讀博士期間,他就突破性地以分子邏輯運算體系為理論基礎,利用光敏及熒光小分子在生物基材上模塊化構建了全球首個小分子熒光智能檢測系統,實現了小分子信息處理的實際應用,獲得業界高度評價。

2016年,博士一畢業,凌玨毅然踏上了歸國路,決心科技報國,作為南通大學特聘教授加入中國工程院院士顧曉松領銜的神經再生重點實驗室團隊,跟隨楊宇民教授進行生物材料方向研究。“國外留學期間,我更偏重于前期的基礎研究。而加入顧院士團隊后,我將此前所學的光敏體系與生物醫學工程相結合,圍繞神經再生學科發展,在組織工程、精準診療、生物材料等領域欣喜地找到了一條科研應用的創新之路。”凌玨說。

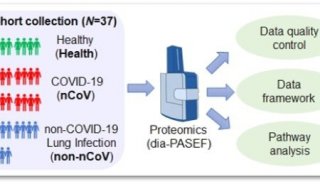

當前臨床上治療腫瘤主要依靠手術切除,然而,術后殘余的腫瘤細胞極易引起腫瘤復發;此外,手術引起的細菌感染還會導致患者傷口無法有效愈合。面對這些棘手的臨床問題,凌玨時常思考如何發明一種抗菌抗腫瘤傷口敷料,能夠有效促進患者手術傷口修復,幫助提高患者預后。在一次從家前往實驗室的路上,看著陽光穿過綠葉灑在河面,凌玨的腦海中突然閃過一個想法:何不將光動力療法與自己開發的光敏水凝膠相結合?于是,在仔細查閱文獻后,確定了以光敏絲素蛋白水凝膠為主體的設計方案。在經歷反復嘗試與實驗參數調整后,終于在大鼠動物模型中,他成功利用水凝膠原位填補皮膚傷口,通過光線照射精準有效殺傷腫瘤細胞和傷口的細菌,實現了皮膚組織無瘢痕修復。

近年來,凌玨的科研之路碩果累累:他設計開發了能夠在腫瘤切除手術過程中,實時熒光精準診斷微小肝轉移病灶的診療一體小分子藥物;構建了可控化多肽藥物負載和取向性拓撲結構的人工神經導管,有效促進了長距離周圍神經再生與神經功能重建,并揭示了生化信號與空間結構調控神經再生分子機制。截至目前,凌玨參與申報的ZL就有10多項,由于工作出色,他還獲評江蘇青年科技創新“U35攀峰”人選、南通市青年科技獎等。

“任何一項創新,從來不是一蹴而就,必須耐得住寂寞,歷經日夜奮斗,在失敗中孕育成功。”作為中國生物醫學工程學會免疫治療工程分會青年委員,凌玨表示,他希望將其所學早日應用到解決實際臨床問題與需求中,努力攻克關鍵難點,為精準醫療提供更多解決方案。

日報記者 馮啟榕

(來源:南通市人民政府網站)

-

企業風采

-

企業風采

-

焦點事件

-

企業風采

-

會議會展

-

投融資

-

企業風采

-

項目成果